これまでに考察した過程と結果を箇条書きに示します。

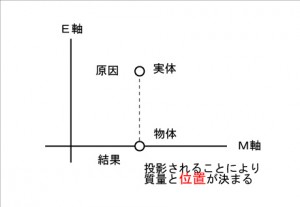

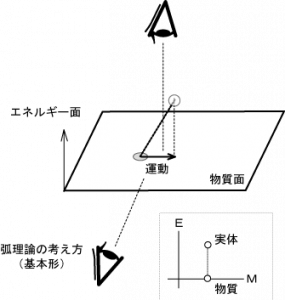

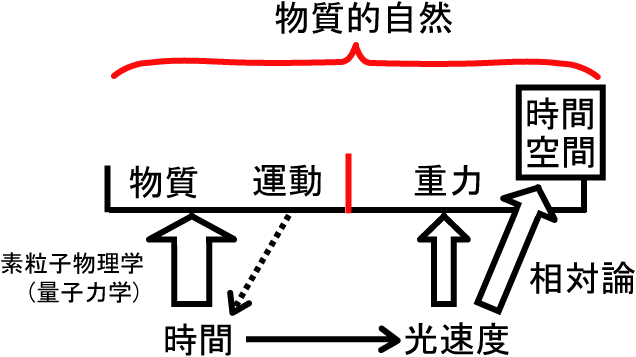

- 物質はエネルギーに転換するし逆にもなるというが、本当は一つの実体の異なる面に過ぎない。

- 物質と運動Pは一つの実体の異なる面に過ぎない。

- 物と事は一つの実体の異なる面に過ぎない。(事=運動P)

- ヒトの肉体に備わった器官でわかるのは物と事である。

- ヒトが聞き分けられる音の最小単位を音素という。

- 音素には母音と子音がある。

- 音素をヲシテ文献ではネコヱという。

- ヲシテ文献の「ヰクラ ムワタ ヲ ネコエワケ フソヨニカヨイ ヨソヤコヱ」は大和言葉の起源である。48音韻:アワウタは大和言葉の起源。

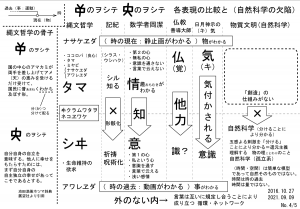

- ヰクラとは、ヒトの肉体に備わった器官でわかる物と事にかかる5つの記憶(つまり過去の出来事):岡潔の第1の心に相当する。クラは蓄える働きを意味する。

- ムワタとは、ヒトの肉体に備わった器官でわかる物にかかる趣おもむき5種(視る・聴く・味わう・臭う・触る)と「わかる」の計6種のわかる。(つまり時の現在):岡潔の第2の心に相当する。注↓

- 5つの物と10の事にかかる「わかる」をそれぞれ母音と子音に振り分けたのがヨソヤコヱ(48音韻)である。

- ヨソヤコヱが日本語の起源である。

- 言葉は互いに規定しあって成り立つ循環でネットワークである。(外のない内=岡潔の言った”すべてを覆っているが、それより外へは決して出てない”)

- 物と事は互いに規定しあって成り立つ繰り返し( 循環 )

かなり、複雑な過程を経てますが、間を端折ると以下です。

3.の「物と事は一つの実体の異なる面に過ぎない」と13.の「言葉は互いに規定しあって成り立つ循環でネットワーク(外のない内)」は、11.のヨソヤコヱにより結ばれます。だから、14.を得ます。

つまりは、「物と事は一つの実体の異なる面に過ぎない」と「物と事は互いに規定しあって成り立つ繰り返し(循環)」は同じ仕組みを言い換えたに過ぎないことがわかります。日本語の起源であるヨソヤコヱは(心の仕組みと働き)を忠実に音素(母音と子音)に置き換えたのです。日本語以外の言葉との決定的違いです。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。