前回の記事で書き漏らしたのでメモします。

- 2025年11月5日 意識 にある階層構造とその問題点

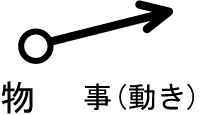

物と事と 空間 が「わかる」順番

数学者の岡潔は、「空間は量的質的にない」と言いました。同時に「空間はわかる」としました。では、なぜ空間はわかるのか、というお話です。

前回の概要(「わかる」の順序)を示します。

- 物がわかる

- 余白として 空間 がわかる

- それから事(動き)がわかる

- 物と事を音韻に割り当てられる(これが言葉:ここから知の領域)

- 物事の意味がわかる

- 物事の価値がわかる

- 物事を意識してわかる

結果として、ヒトは

- 空間がわかり、物と事がわかり、意味と価値を伴って意識できる。物事を言葉で言える(と思っている。)

私たちの「わかる」と言う意識、認識とは順序が逆です。

存在しない空間

しかし、空間は量的質的にありません。それを模型で示しました。

上は、青い水と油を使った模型です。

水と油がわかるから境界面がわかります。境界面は量的質的にありません。

ここで、この模型から境界面のみを取り出せますか。いいえ、それは不可能です。

- 模型では、量的質的にある水と油がわかるから、存在しない「境界面」と言う言葉があり得ます。

- まったく同じように、物質と運動がわかるから、存在しない「空間」と言う言葉があり得ます。

ですから、物と事がないのに「空間とは何か」を数学(言葉)で表現することは出来ません。存在しない空間を言葉で言える訳ありません。

物質と空間

岡潔によれば、自然科学者の前提からして違っていると指摘しています。岡潔の講演録から「空間」について抜き出します。下線はいずれも管理人による。

自然科学者の時間空間より。

自然科学者は初めに時間、空間というものがあると思っています。絵を描く時、初めに画用紙があるようなものです。そう思ってます。時間、空間とはどういうものかと少しも考えてはいない。

次に五感でわかるものから。

物質は、途中はいろいろ工夫してもよろしい。たとえば赤外線写真に撮るとか、たとえば電子顕微鏡で見るとか、そういう工夫をしても良い。しかし、最後は肉体に備わった五感でわかるのでなければいけない。こう思ってます。

それじゃあ、どんなに工夫しても五感でわからないものはどうなのかというと、そういうものはないと思っている。「ない」といってるんじゃありません、「ない」としか思えないのです。だから、仮定とも何とも思ってやしませんから、それについて検討するということはしない。

五感でわからないものはないというのは、既に原始人的無知です。しかも、自分がそう仮定してるということにさえ気付かない。それについて考えるということができないというのは、実にひどい無知という外はありません。

で、そういう物質が自然を作っている。その一部分が自分の肉体である。

ところが、空間といわないで、時間、空間といいました。だから空間の中に物質があって、それが時間と共に変化するということでしょう。だから物質があれば働きが出る。それで自分の肉体とその機能とが自分である。自然科学者はこう思っています。

これはしかし、自然そのものではなくて、自然の極く簡単な模型だと、そう感じます。

岡潔が説明した、自然科学者が考えていることをまとめます。

- 自然科学者の時間空間は簡単な模型であって、自然そのものではない

- 空間の中に物質があって、それが時間とともに変化する

- 自然科学者は、五感でわからないものはないとしか思えない。

- 自然科学者は、自分が「時間空間」と仮定していると言うことにさえ気づかない

矢張り冒頭に示した「わかる」の順序と逆です。

場から点を経て素領域へ

物理学、工学の分野において、空間の捉え方は時代とともに変化しています。抽象的な数学においては、どうなのかよくわかりません。

wikiまたは、googl AIより「場、界、点、素領域」の順に引用します。

場(ば、英: field、工学分野では電界・磁界など界とも)とは、物理量を持つものの存在が、その近傍・周囲に連続的に影響を与えること、あるいはその影響を受けている状態にある空間のこと。

物理学における「点」には、空間的に広がりを持たない**質点または点粒子を指す場合と、時間微分を表す記号としてのドット(・)**を指す場合があります。質点・点粒子は物体の簡略化されたモデルであり、ドットは速度や加速度など時間的な変化を示す際に用いられます。

「素領域」は、物理学における「素粒子物理学」とは異なる、湯川秀樹が提唱した概念で、物質の最小構成要素を点ではなく「領域」として捉え直そうとした理論です。これは、素粒子を構成要素と考える現在の素粒子物理学とは区別されます。

いずれも、まず空間があって、空間の部分を場(界)と捉え、更に空間の特定の位置を点とし、あるいは点を素なる領域に置き換えたと言うことです。

冒頭からご説明した順序と真逆だとわかります。誰も空間とは何かを全く考えていません。彼らは、自身が「空間はわかる」と仮定していることにさえ気づいていません。

- 無いものがわかるのは、在る物がわかった結果に過ぎない

- 物がわかるから空間がわかる

- だから、物の動きがわかる

自分の中では、だいぶんスッキリしてきました。

上記の引用文からはわかりませんが、これら自然科学者による空間の捉え方の基本に「作用は近接で起きる」というのがあります。ここでは省きますが、(自然が映像ならば)近接作用はあり得ません。この辺の考え方は、量子力学、素粒子物理学と関係します。

- 2020年12月21日 自然が映像ならば、 近接作用 はあり得ない

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。