単極誘導の発見

イギリスの物理学者であるマイケル・ファラデーの発見に 単極誘導 の現象があります。

- 1821年、単極モーター(電動)を考案 ※1

- 1831年、単極誘導(発電)を開発 ※2

その後、電動機と発電機という2つの現象が、1つの現象の異なる側面として認識されて、ファラデーの単極誘導(※3)と呼ばれています。

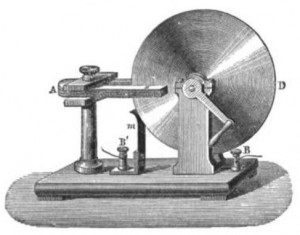

図1 単極発電機(※2)

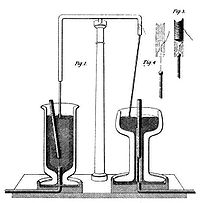

図2 磁気のいま昔 水銀を用いた単極モーター(※1)

単極モーターの性質

2013年から2015年頃にかけて主に単極モーター(※1)にかかる力学特性を調べました。

- 実験の動画の再生リストの(実験)タブにあります。

約40種ほどの力学特性を調べ、32件の動画を上げています。実験の例を一つあげます。

動画1 単極誘導モーター実験1-4

各種の実験によってわかった単極モーター(※1)の力学的な特性を箇条書きします。

- 力は接点に生じていると思われる。(極めて短い距離の間に生じる。)

- 力は磁石の近傍に働く。(かつ磁石は力学的に無関係。)

- 勿論、磁石が無ければ、力は生じない。

- 磁石の重心位置に近いほど、生じる力は強い。

- 生じる力は、磁石の重心位置を中心とする回転運動である。

単極モーター(※1)の力は接点に生じます。それに対して電動モーター(電磁誘導における電動機)は導線、電流路、コイルと磁石の間に生じます。つまり、電動モーターに生じる力は、磁場、あるいは磁界を介して働きます。

そして、単極モーターの力(※1)は磁石の重心位置に近いほど強いのですが、この力について、磁石は力学的に孤立しています。磁石は力学的に無関係です。しかし、当然のことながら磁石が近傍になければ、電流を流しても力は生じません。

5番めの性質として、単極誘導(※3)の現象は本質的に回転運動です。単極モーター(※1)において、同じ電流経路であっても、磁石が近傍になければ回転しません。しかも回転運動は磁石の重心位置を中心として、かつ磁極に直交して起きます。つまり、S極N極を中心とする軸対称である訳です。参考記事を挙げます。

- 2025年7月18日 単極誘導 ≠ ローレンツ力 実は楕円双極が正解

ローレンツ力という説明

古い電磁気学の教科書には、ファラデーの単極誘導(発電)※2との説明がありますけれども、最近の教科書には単極誘導の文言はなくて、ローレンツ力として説明されています。

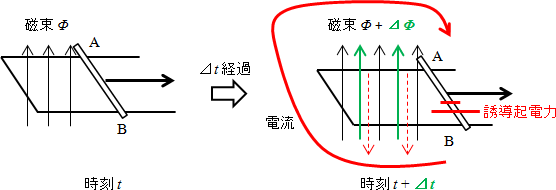

図3 ローレンツ力

図3のような一様な磁場を作ることは出来ます。それがヘルムホルツコイルです。

図4 ヘルムホルツコイル

ヘルムホルツコイルには、必ず中心軸(X)があります。半径無限大のヘルムホルツコイルなど存在しません。

単極誘導(※3)の現象は本質的な回転運動ですから、必ず回転運動の中心軸(X)があります。

ローレンツ力を説明する図3においても、必ず中心軸であるXは存在しますが、書き込まれていません。図3の説明は、単極誘導(※3)の現象からX軸を中心とする回転運動という本質が欠落しています。

このローレンツ力と言う説明は、ファラデーの単極誘導(※3)と別ものです。その違いを挙げます。

- 回転運動という性質が欠落している。

- 何処に起電力が生じているか不明。(あたかも回路、流路に生じているかのような誤解を生む。)

- 何処と何処に力が生じるか不明。

参考記事を挙げます。

- 2022年9月2日 筑波大学の論文『ファインマンも解けなかった問題を解明 ~ファラデーの電磁誘導の法則とローレンツ力はなぜ同じ起電力を与えるのか~』への疑問

- 2025年8月2日 加速度 の種類

それでは、ローレンツ力の説明を正しく単極誘導(※3)とするにはどうすればよいでしょう。

ローレンツ力の図3に回転の中心であるX軸を書き込んだ上で、単極モーター(※1)に生じる力を示します。

少しわかりにくいので、部分を示します。

図6

一様な磁場による磁束Φがあります。その磁場の中心軸をXとし、X軸のある位置を点Pとします。直流電源があり、回路を構成しています。

- 電源(+)→接点B→導線BA→接点A→電源(-)

接点Aから接点Bまでの導線は、銅線あるいは銅の細いパイプで作ります。これに電流を流すと、点Pを中心として接点AとBに力が生じて導線BAは力を受けます。その際の力の強さは、「接点B>接点A」となります。

電源の+-と磁石の向きによって、赤の力に対して緑色の反作用が生じます。緑の力が生じるならば、反作用は赤になります。

もし、接点Aが点Pであれば、接点Aに生じる力は、ほぼゼロになります。また、点Pの位置が磁石の重心位置に近いほど生じる力は強くなります。

再度書きます。 中心軸のない一様な磁場は存在しませんし、単極誘導の現象は、中心軸であるXを中心とする本質的な回転運動です。しかも、磁石の重心位置を回転の中心とする場合、現象は最大になります。かつ現象は接点(とても短い距離)で起きます。電磁誘導の様に電流路、回路、導線で起きません。

注:まだ疑問な点がありますけれども、現時点での表現であることをご了承ください。

電磁気学の教科書は間違い

まとめます。リチャード・P・ファインマンも筑波大学 計算科学研究センターの小泉 裕康氏も教科書から学んだことを鵜呑みにしたに違いありません。やってみなければわからないのです。彼らが間違えた原因として、次が考えられます。(これまでに調べた内容を加えました。)

- 1800年代後半、ジョン・ピアポント・モルガンの命により、科学者たちは意図的にファラデーの単極誘導(※3)の現象を矮小化した。

- 意図せず、現象をわかったつもりで抽象化した。

1.ならば、何らかの悪意があったことになります。2.ならば、1800年代後半より後の学者たちはnaiveでした。

- 「世間知らず」「未熟」「純真」「考えが甘い」といった意味で、特に否定的なニュアンスを持つ言葉

管理人の意見は、1.です。JPモルガンは、自身のエネルギー利権を脅かす電磁気現象の種を潰したと考えています。

ファラデーが発見した単極誘導の現象は、微弱ですが磁石の重心位置にある何かと磁石の近傍を運動する電子との相互作用です。弧理論の考え方を適用すると単極誘導の現象は原子力の一種だと考えられます。

結果的に意図してかどうかわかりませんけれども、現在大学で使われている電磁気学の教科書は間違っています。ローレンツ力という説明はファラデーの単極誘導(※3)とは異なる別ものです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。