自然科学は間違っている

数学者の岡潔は、「自然科学は間違っている」として、概ね次のように述べています。岡潔思想研究会ホームページ、講演録、「自然科学者の時間空間」他よりのまとめです。

- 自然科学者は、初めに時間、空間というものがあると思っている

- 自然科学者は、時間、空間とはどういうものかと少しも考えていない

- 自然科学者は、五感でわからないものは「ない」としか思えない

- (時間空間を)仮定とも思っていないから、それについて検討することはしない

- 自分がそう仮定しているということにさえ気づかない。それについて考えるということができないというのは、ひどい無知

- 時間空間は簡単な模型であって、自然そのものではない

- 空間の方はまだ良いが、わかりますから。時間の方はわからない

- 時間というものを表わそうと思うと、人は何時も運動を使う。直接わかるものではない

- 自然科学は単なる思想の寄せ集め

自然科学者の問題は、「自分が(自然は(わかる)と)決めつけていることに気づいていない」「そう仮定しているということにさえ気づいていない」点にあります。

時間は問題だが

岡潔は、空間はまだ”わかる”が、時間の方が問題だと述べています。

管理人は「時間とは何か」を考えて次の通りと結論しました。(時間について、2014年3月から101件の記事があります。)

- 時間とは、過ぎ行く運動の記憶によりヒトが抱く観念に過ぎない

時間は物質の運動の記憶に基づく観念に過ぎません。

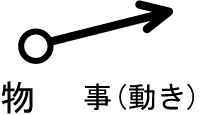

ヒトがわかるのは物と事です。「事」とは動きです。運動です。ここで、物事を数で表すことができます。

- 物の量にかかる数

- 事の質にかかる数

運動から時間を作りますので、時間は事の質にかかる数に過ぎません。因みに、時間は角度そのものですから、10進数による12の倍数です。以下、説明を省略します。

岡潔が言ったとおり、時間については色々問題があることは確かですが、ここで問題にしているのは空間についてです。なぜ、ヒトは 空間 が”わかる”のでしょう。その前に少し振り返ります。

時間空間という思想

自然科学者の探求は、物理学、天文学などに発達しました。歴史の流れはだいたい以下の様です。

- 哲学→天体の運行(天動説、地動説)→天文学→宇宙論

- 哲学→4原質(土、水、空気、火)→錬金術→化学→原子論、原子核物理、物性論→素粒子論→量子論→宇宙論

つまり、唯物的な世界観のモデルとして「時間空間」を自明とする哲学に発して、天体の運行から宇宙論へ至るとともに、並行して物質論が進んだようです。この流れは現在の宇宙論に続いていると考えます。この世界観は、古代インドの宇宙観と似ています。以下、参考記事です。

- 2025年8月28日 ビッグバン宇宙論と仏教の宇宙観(須弥山)は同じ

- 2025年9月13日 色即是空 の意味

歴史的な流れとして、巨大な「宇宙とは何か」と問う流れと同時に、極微な「物質とは何か」と問う流れがあったと理解します。そして、2つの大きな流れを統合する宇宙論に至ったようです。

しかしながら、そのどちらも上手く表現できているとは思えません。どうも、原点に戻って考えるべきだと言えます。

その証拠に、現在の宇宙論は極端に抽象的で、実験で確かめることなど不可能です。

これまでの考察により、現代宇宙論の柱となっている量子論は行き止まりですし、相対性理論は循環からくる解釈の間違いがあります。(この部分の説明は省略します。)

空間は余白に過ぎない

それで、岡潔が「(わかるから)空間の方はまだ良い」としたのですが、では、「空間がわかる」のはなぜでしょうか。

空間について岡潔は次のように述べています。

- 岡潔 空間は量的質的にない

存在しない空間がなぜわかるのでしょう。

ここからは弧理論による物質科学です。

- ヒトがわかるのは物と事(動き)

- 物が”わかる”

- 事が「わかる」 動きが「わかる」

ヒトは物と事(動き)がわかって、初めて言葉で言えます。

ここで、2.に示した「物が”わかる”」ならば、結果として空間がわかります。

例えば、ここに木の板があります。

写真1 節穴

木の板には節穴があります。物として板がわかります。だから、量的質的にない節穴がわかるのです。

- 物が”わかる”

- 結果として、存在しない穴が「わかる」

ここで、板と穴を反転します。

- 板が”わかる”

- 余白として空間が「わかる」

この余白としての空間を2次元平面の模型にしました。

模型は、青い水と油の境界面を示しています。

- 本当にわかるのは水と油

- 境界面は量的質的ない

- 水と油がわかるから、結果として境界面がわかる

- 境界面は結果に過ぎない

この境界面の次元を1つ上げると空間になります。

ここで、話を境界空間の模型にある「境界面の泡」から「板と節穴の例」に戻します。以下の対比は、ちょっとわかりにくいです。

物である「模型の泡」と「木の板」を比較します。

境界空間の模型において、「泡」が現れる原因は「水と油」です。泡は結果に過ぎません。水と油があるから泡が生じます。

同様に写真に示した「節穴がある木の板」も結果だと考えます。すると木の板がわかるから、余白としての節穴(空間)がわかります。

- 青い水と油の境界面に泡が生じる。泡の原因は水と油

- 板がわかるから余白として空間がわかる

- 「板がわかる」「空間がわかる」という事実の原因は別にあるに違いない

- 境界面の模型と比較して、「空間に直交する次元軸に原因があるはず」との結論を得る

自然は映像である

弧理論の骨子は次の通りです。

- 自然(M軸という)は別の次元軸(基軸・気軸という)からの投影による映像

- 本当に存在するのは、基軸上にある何か。これを実体という

- 実体が投影されて物と事が現れる

- 現在の所、実体の数と種類はわかっていない

ここで、岡潔は、仏教者である山崎弁栄上人の言葉を紹介しています。

- 本当に実在するのは心だけである。自然は心があるために映写される影像に過ぎない。

山崎弁栄上人は、自然は影像だとしましたが、影像の仕組みに言及していません。岡潔も「自然の一部は影像と言ってよい」と述べています。

影像の仕組みを模型として示す事によって、物と事が現れる仕組みを仮説として記しました。わかりにくいと思いますけれども、丁寧にお読み意頂けることを願います。