電磁気現象 について、今でも解決に至らないとされる問題があります。

3つの論文

- ファラデーのパラドックスを考える ~回転する棒磁石の磁力線は磁石と一緒に回転するか~ 唐沢 好男(2025.04)

「磁界は磁石に固定されているか。それとも空間に固定されているか。」 - 電子波で見る電磁界分布 【 ベクトルポテンシャルを感じる電子波 】外 村 彰(2000.12)

「磁場を横切る導線に生じる誘導起電力が2つの本質的に異なる方法、「ファラデーの電磁誘導の法則」と「ローレンツ力」で求めることができるのはなぜか」

→磁界を閉じ込めた磁石の近傍を通る電子波は磁石から影響を受けて干渉縞を作る。これはベクトルポテンシャルによる。 - ファインマンも解けなかった問題を解明 ~ファラデーの電磁誘導の法則とローレンツ力はなぜ同じ起電力を与えるのか~ 国立大学法人筑波大学 計算科学研究センター小泉裕康(2017.08)

「電子の運動を量子力学的な波動関数で記述し、電場、磁場の代わりにゲージポテンシャルを用いることにより、電子の量子状態を表す波動関数の位相因子の2重性により繋がっていた結果であると示した。」

注:電場・磁場は物理学で、電界・磁界は電気工学で用いられる用語で同義語です。

この3つは、物理学として扱うか電気工学として扱うかの違いはありますが、別々に考えているからわからないのか、それとも本質的な問題なのでしょうか。

弧理論での見解

これまでに、3つの疑問に対して、それぞれに検討し多くの記事を書いてきました。

1.ファラデーのパラドックスについて、ファラデーの単極誘導について「磁界は磁石に固定されているか。それとも空間に固定されているか。」は実験を通じての疑問です。当然ですが、発想はマクスウェルの方程式によります。回路を切る磁束の時間変化で説明していますが、事実と合いません。

管理人は実験にて確かめた上で考察しました。単極誘導の現象は、磁石の重心位置(点)と磁石近傍を運動する電子との相互作用だとわかりました。

結論として「巨視的に(点)として振る舞う磁石と電子との相互作用」なのだから、磁石を構成する原子核と近傍を運動する電子との相互作用との見解に至りました。

簡単に言うと、ファラデーの単極誘導の現象は、原子力の一種です。そう考える以外に実験の特性を説明できません。電磁気学が成立した当時、原子核は未発見です。ファラデーの単極誘導は、磁束とは無関係ということです。

2.電子波で見る電磁界分布について、発想の基点がマクスウェルの方程式によります。外村氏は、周囲に磁場のない磁石を製作し、これの近傍を通る電子波は磁石からの影響によって、位相のずれが起きることを確かめました。位相のずれは磁場よりもっと基本的なベクトルポテンシャルによる現象だとしています。

3.について、ファインマンもわからなかった2つの誘導起電力を量子論的に解釈しようという試みです。マクスウェルの方程式による2つの起電力を量子力学に基づく2つの波動関数の位相の二重性に帰しています。

2つ起電力があること自体が問題なのに、2つの波動関数の二重性に置き換えたところで解決したとは言えません。マクロな現象なのにミクロの事を持ち出しています。

注:物と事があり、素粒子は事の質です。量子力学は事の質を記述しています。

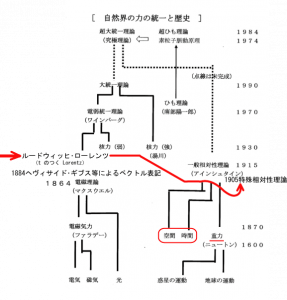

マクスウェルの方程式の変遷

当たり前の事ながら3つ共にマクスウェルの方程式からの発想になりますが、 電磁気現象 を研究した学者たちの成果を大学で教える電磁気学にまとめた歴史的経緯を下に記します。

参考にした記事を示します。

- 1800年代初頭、当時30数人の物理学者たちが電磁気現象の研究に携わっていた

- その中で、主にマイケル・ファラデーの研究成果を

- マクスウェルが20の変数を持つ20の常微分方程式にまとめた論文を出した

- ヘビサイド、ギブスらが3.を単純化する過程でベクトル代数を生み出した

- 更にローレンツ(Lorentz)はヘビサイド方程式群を簡潔なものにした

- それが、今日の教科書に載っているマクスウェルの方程式

- その成立は(恐らく)1890年代ころ

- ニコラ・テスラもアインシュタインも省略されたローレンツ(Lorentz)によるマクスウェルの方程式を学んだと思われる

それで、冒頭に記した3つの論文の基点となっているのは、6.に示したローレンツ(Lorentz)によるマクスウェルの方程式です。

このローレンツによるマクスウェルの方程式には、ベクトルポテンシャル、スカラーポテンシャルのいずれも省かれています。3.のマクスウェルの方程式より簡潔で、対称性のあるベクトル方程式に変形されています。

トム・ビーデン博士(トム・ベアデン)によれば、電場磁場が電気磁気現象よりもっと基礎的な何かによって引き起こされているとされ、それはスカラーポテンシャルだとの見解のようです。

- 20の常微分方程式 → 4つのベクトル方程式

要は、簡潔に書かれるようになる過程において、幾つかの変数は削除されて、100年以上経過したと言うことです。

- 電磁気現象 を説明するに、力学的な記述を極力避けた

- 教科書、参考書を見ても(磁針、クーロンメーター等)幾つかを除いて「何処と、何処に力が働くか」の記述はない(実際に調べてみてください)

- ファラデーの単極誘導を小さくて些細な現象だと思えるように書き換えた

- 近年の教科書にはローレンツ力と説明されて単極誘導と言う語はない

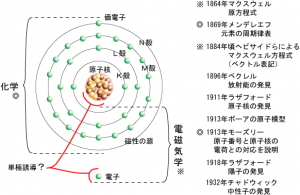

電磁気学の教科書は意図的に削除されていて、化学の発達と比較して不自然です。

- 物質の質量のほとんどは「電子1とすると陽子1800、中性子1800」です。削除・改変された電磁気学は物質の3600分の1ほどを説明しているに過ぎない

冒頭に示したファインマンらによる疑問の原因は、教科書や参考書にあると考える以外にありません。本質はベクトルポテンシャル、スカラーポテンシャル、ローレンツ力にはありません。

- 回路を切る磁束の時間変化

この発想を捨てることです。そして、実験で確かめてください。そうすると磁場、磁界という発想では、何故か2つある起電力の理由や運動の相対性が理解できるようになってくるでしょう。アインシュタインがちっとも相対的でない相対性理論を思いついたのは、(削除、改変された)電磁気学を学んだからのようです。