何故、 熱 とは何か、あるいは 熱 が伝わるというのは、どういった仕組みかを考えるようになった経緯です。

経緯

サイト内を熱電対で検索すると過去記事が14件ヒットします。幾つかをあげます。

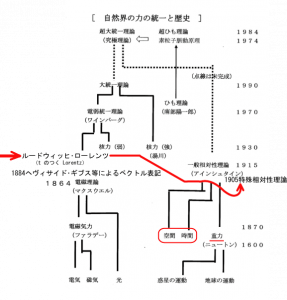

電磁気現象

人がわかる物と事について、電子や陽子と熱について、対比します。

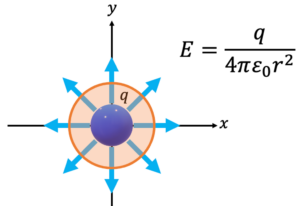

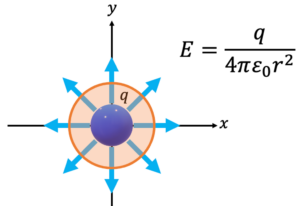

電荷を持つ電子は周囲に電場を持ちます。これが単極です。

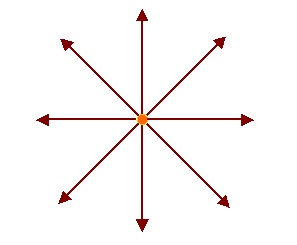

図1 出展:ガウスの法則

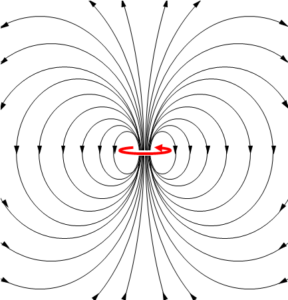

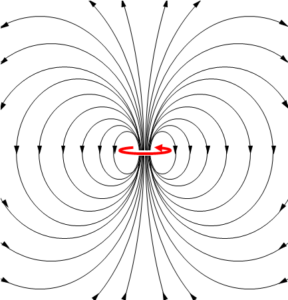

また、運動する電子は周囲に磁場が生じます。これが双極です。

図2 出展:磁気双極子

2つをまとめます。

- 電子は物です。電場は物に付随する力場です。

- 電子の運動Pによる磁場は、事に付随する力場だともいえます。

ややこしいですが、電子は物ですが、周囲に電場を持ちます。これは、電子という物そのものではなくて、物に付随する力の場である訳です。そして、運動する電子は、事に付随する力の場が生じます。

- 物に付随する力場(電場:単極)

- 事の付随する力場(磁場:双極)

という関係になります。

熱は物に付随する事?

熱について考えます。

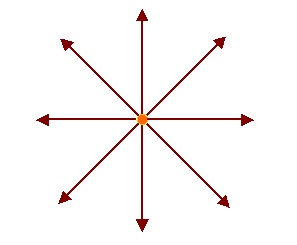

図3 発散

熱源が点であったとします。すると、熱は周囲に放射状に伝わります。理論的には球面上に拡散します。重力下において、熱源が気体中や液体中にあるならば対流が起きるでしょう。

発端となったある科学者の言葉

ここで、発端となったある科学者の言葉を挙げます。

君の国の科学技術者はいまいわゆる原子エネルギーで推進する潜水艦の建造計画に従事している。(注=この記事はかなり昔に発表されたものである)彼らは原子炉を建造してこれをやろうとしている。その原子炉の中ではウランの軽いアイソトープが熱エネルギーと数個の中性子を放ちながら分裂し、これが他の重いウランに吸収されて、またそれが分裂する。かなり複雑だけれども、この方法は地球人がいままでに作り出した方法としては最も有効なエネルギー発生法だ。しかしこの熱エネルギーを宇宙船の推力に変えるために、彼らは原子炉の中に流動体を循環させようとしている。つまり熱変換器の中に流動体を循環させて圧力下に別な流動体を蒸気に変え、この蒸気をタービソの中に通してタービンを回転させ、それによって発電機を廻して電力を得ようというのだ。もし彼らが三〇パーセントの総合的な効果をあげれば、これはたいした技術上の功績ということになるだろう。

だがもし彼らがもっと簡単な言葉で考えることができれば、現在持っている知識でもって核分裂炉のまわりに簡単な熱電対を作って、発生す温度変化を直接に電気エネルギーに変えることができ、少なくとも九四ないし九八パーセントの効果をあげられるだろう。これには可動部分は不要だし、費用も安上がりで、エネルギー出力の単位あたり少ない物量ですむ。だがわれわれの方法にくらべれば、この方法さえも不経済で複雑なように思われる。

一般に発電には、蒸気タービンを使いますが、その変換効率は、高くて約40%程度です。一般的に熱電対の変換効率は高くても20数%までです。とても90%以上というのは信じられないことです。

これは、人類が熱が伝わるという仕組みを十分に理解していないからだと考えました。

似たものにソーラーパネルがあります。こちらは半導体でできていますが、同じく変換効率は高くても30%くらいです。赤外線が半導体を励起?すると考えてよいのでしょうか。こちらの仕組みもよくわかりません。

熱電対と単極誘導を組み合わせる

ここで、唐突に単極誘導の現象を組み合わせます。この考えは、空間には、何も固定された点が無いという事実にあります。運動には種類があって、単に加速度があるとだけ表記された科学ではダメです。

平たく言えば、回すと回るの違いがあります。レシプロエンジンや電動モーター、蒸気タービンなどはいずれも「回す」です。高効率を目指すならば「回る」でなければなりません。それが唯一の「回る」現象である単極誘導です。

説明しにくいのですが、熱が放射状に伝わる方向と、単極誘導の現象における、磁場と生じる電流の方向、それに発電に用いるべき熱電対の配置方向(ペルチェ素子と熱源の向き)それぞれの位相が90度ずれています。

図4 単極誘導

- 磁石の周囲にある磁場は双極

- 回転運動する円盤上に生じる電流は放射状

この条件でどのように熱源を配置するか、熱電対を配置するかが問題です。ここで、熱源は放射状です。生じるべき電流の方向と、磁場の方向、熱の放射の方向、それと熱電対の向きです。どうにも整理できないで数年経ってきました。

散々考えてきた「接する」というところで何かが違うのだろうと感じます。基軸-M軸間での位相問題に帰結するはずです。90度という特殊な場合ですから、本来は簡単なはずです。

実現できれば、可動部分のない効率90%を超える発電装置ができるはずです。図4において、わざわざ円盤を回転させずとも熱の伝搬で事足りる仕組みに出来るのではないかとの目論見です。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。