単純に、 日本語 は最強だ!というお話です。

数学者の岡潔は次のように述べています。【4】情のメカニズムより。

知の働きは「わかる」ということですが、そのわかるという面に対して、今の日本人は大抵「理解」するという。ところが、わかるということの一番初歩的なことは、松が松とわかり、竹が竹とわかることでしょう。松が松とわかり、竹が竹とわかるのは一体、理解ですか。全然、理解じゃないでしょう。

理解というのは、その「理」がわかる。ところが、松が松とわかり、竹が竹とわかるのは理がわかるんではないでしょう。何がわかるのかというと、その「趣」がわかるんでしょう。

松は松の趣をしているから松、竹は竹の趣をしているから竹とわかるんでしょう。趣というのは情の世界のものです。だから、わかるのは最初情的にわかる。情的にわかるから言葉というものが有り得た、形式というものが有り得た。

「わかる」には2つあって、最初に「情的にわかる」というのがあるから言葉という形式があり得たと述べています。ただ、言葉が型式であるという仕組みについては語っていません。それで、言葉(言語)が形式であるということについて考えました。

数、数学を含む言葉は関係性、あるいは関連性によって形式たり得ます。データベースでいうリレーションシップ(relationship)です。IT用語辞典から。

リレーションシップとは、関連、関係、結び付き、関連付け、血縁関係、間柄などの意味を持つ英単語。

データベースでは、多くはSQLが使われて、データを「一対一」「一対多」「多対多」などと関連付けて(意味づけ)されて、管理されます。

人がわかるのは物と事です。物には量があり、事には質があります。数で言えば、物の量にかかる数と事の質にかかる数の2種類あります。

そう言えば、データベースでも成績表であったり在庫管理であったりしますが、物と事という区別はありません。

そして、岡潔は「自然数の1は決してわからない」とも言いました。つまり、10進数で言えば、0~9を使う数も1と他を関連付け(意味づけ)しなければ、1は決してわかりません。管理人が言った例で言えば、次になります。

2進数の1桁で言えば、1は0でない数、0は1でない数であって、循環ですから1は決してわかりません。そう言えば、言葉は互いに規定し合って成り立つ循環ですけれども、データベースにおいては、循環も再帰も許されていません。

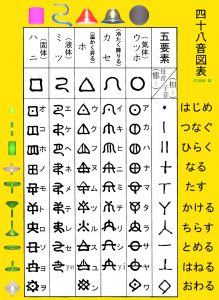

ここから 日本語 の話になります。日本語の起源である大和言葉の大元は、ヲシテ文献に示されるヨソヤコヱ(48音)になります。これを五七調に詠んだのがアワウタです。

図1 出典:日本ヲシテ研究所

図1 出典:日本ヲシテ研究所

図1の四十八音図表を作られた池田満氏は、5つの母音を漢字の「態たい」と関連付けすることによって意味を付し、10の子音を漢字の「相そう」と関連付けすることによって意味を付しました。

池田満氏は、日本語の起源であるヨソヤコヱを日本のタカラだとしながら、意味づけにおいて漢字から引いてきました。管理人はこれに違和感がありました。態も相も音読みです。物ものと事ことは訓読みです。

研究の切っ掛けとなったある科学者の言葉から「物と事の区別」「物の量と事の質」に行き着きました。

君たちの科学の急速な進歩に対する根本的な障害の一つは、科学者たちが物質とエネルギーのかんたんな同一性をまだ十分に把握していないことだ。地球の最大の思索家の一人であるアルバート・アインシュタイン教授はずっと以前に物質とエネルギーの同一性を量的に表した数式を発表した。この式は数学的には全く正しいのだけれども、誤った結論に達している。つまり、物質はエネルギーに転換するし、その逆にもなるというが、本当は物質もエネルギーも一つの実体の異なる側面に過ぎない。

数式とは、よく知られたE=mc2です。ヲシテ文献や岡潔、あるいは本居宣長の言葉を手がかりに行き着いたのが上記です。物質(m)は物ですし、エネルギー(E)は事(運動Pと言う)です。

時制にすると次です。

- 物がわかるが現在

- 事がわかるが過去(動きがわかるが過去)

図2 出典:やけど 速やかに冷やすこと重要

例えば、やかんを触って”熱っっ”とわかるのは過去です。

アインシュタインの結論に戻すと次になります。

- 現在は過去に転換するし、過去は現在に転換する。

これは明らかに間違いです。最近の量子力学の実験では、過去を書き換えられる量子消しゴム(遅延選択 量子消しゴム実験)というのがあります。その結論は上記そのものです。これは遡るとアインシュタインの結論に到達します。量子力学を否定はしませんが、どこかおかしいです。

ここに、池田満氏を批判する気持ちは一切ありません。50年近く研究に真摯に携わってこられました。途轍もなく原資料に忠実です。アワウタは、物の初めであるアから事の終わりであるワまでを区別しつつ意味づけした構造を持っています。これを解析されたのは、池田満氏だけです。

要は、「ア」も「ワ」も決してわかりませんけれど、 日本語 はその仕組みにおいて最強だというお話です。

- 如来 「アはワの如し、ワはアの如し。アは決してわからない」

余談です。日本には、3つのアワの地があります。

- アワのウミ→アワウミ→淡海→近江→滋賀

- アワのミチ→アワジ→淡路→兵庫

- アワのクニ→阿波の国→ 徳島

図3 アウワのウは東経135度

この図にはとても深い意味があります。

- 2016年11月16日 日月神示「日本は世界の雛形」というけれど、「アワ(アハ)」は宇宙の雛形か?

追記2024/0516 図3について、この仕組みをカミの仕組みと言います。

- アとワはつながり、ウをもたらし、ウよりヒトを生じさせる。ヒトハアノモノ

ここに、ウは渦のウです。渦(物と事:動き)です。下はヒトの定義です。

- ヒト=タマ+シヰ+ウ(渦:物と事)

渦は位置がありますし、動き(回転運動)があります。これは原子の構造であるとともに、太陽系、銀河系の渦でもあります。

要は、カミの仕組みには、「神しん=超自然的な何か」はありません。言うなれば、自然界ができる仕組みです。日本語を話す人達は、自然界ができる仕組みを信じていると言えます。その結果、次のように言えます。

- 小室直樹 「日本人は、神様仏様より人間の都合を優先する」

- 田中英道 「日本人は神しんを信じていない。日本人は、自然とご先祖を崇拝している。これを自然道という。」

日本人は、神しんという超自然的、超越的な何かの存在は信じていませんが、アやワは存在します。ただし、前述の通り、アは決してわからないし、ワも決してわかりません。

そして、ヒトが持つ心の本体であるタマは、アからやって来ます。だから、ヒトはアのものです。

≪…1と他を関連付け(意味づけ)しなければ、1は決してわかりません…≫を、[道]としての茶道の[稽古とは一より習い十を知り十よりもどるその一]が、[ひ・ふ・み・よ・い・む・な・や・こ・と]に観ると[五色の十の物指]になるとか・・・

物がわかり、事がわかり、母音子音を割り当て(関連付け)ると、「ものこと」の意味がわかる。それが言葉。それが知識。そして、価値がわかる。そうやって意識してわかる。

物と事は必ず対となりますし、物と事は繰り返しです。だから、すぐに言葉と意味は反転します。

注意すべきは、「物を置き去りにして、事と事の関連付けだけに至る」これを抽象と言います。行きすぎた抽象化は自滅につながります。現代はますます抽象化しています。詰め込み教育などと批判されます。

例えば、お金。ttps://globe.asahi.com/article/12857113 現代において、お金はバーチャルです。

抽象化によって、次第に「言葉や意味」は反転し、かつ希薄になる。やがて「(限りなく複雑な言葉{理屈や理論}はあるが)何が何だかわからない」状態になります。こうなったら、争いの意味などなくて、相手を破壊し尽くすことが目的になります。

この理屈や理論とは、例えば、信仰に基づく正義の聖戦とか、物理学による宇宙論などは抽象です。いずれも「物(人を含む地球や環境など)を置き去り」にしています。これを無意味と言いますが、本人たちは真剣です。

バーチャル宇宙論w。