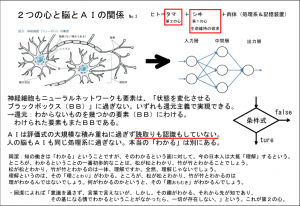

これまで、区別できないが、加速度に種類があるかもしれないという仮説を述べてきました。どうもうまく説明できないので、考え続けてきました。もっと基礎をたどって、もしかして 運動 に種類があるかも知れないと考えたのでメモします。

弧理論の前提が2つあります。

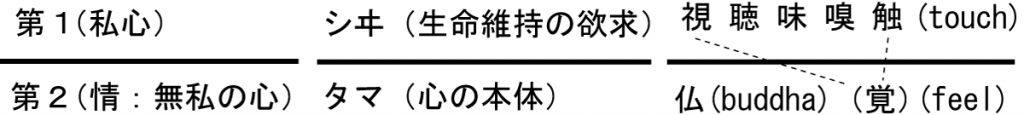

- 人の肉体に備わった器官でわかるのは物と事である。

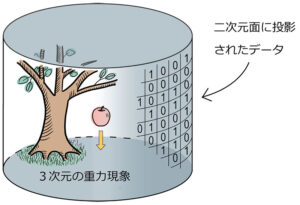

- 自然は別の次元軸からの投影による映像である。

別の次元軸をE軸といいます。自然(映像)をM軸(物質空間、物質的自然)といいます。物には3つあります。

- 陽子

- 中性子

- 電子

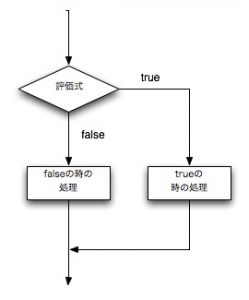

それ以外は”事”です。事を運動Pと呼んでいます。運動Pには次があります。

- 角度、時間(過行く運動にかかる記憶に基づいて、人が抱く観念:量ではない。)

- 速度、流速

- 加速度、躍度(加速度の時間変化)

- 圧力、気圧

- 温度、熱

- エネルギー

- 波

- 波動(時間の観念を含む)

- 孤立波(ソリトン)

- ソリトンの一種である素粒子

- 電磁波、光子

- 確率

- 情報(記憶) 他にもあるかも。

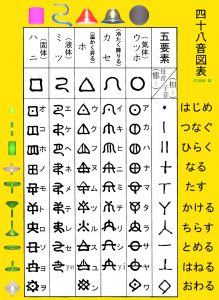

余談です。言葉の一種である”数”には2種類あります。

- 数は物の量のかげ

- 数は事の質のかげ

- 自然科学は、物の量と事の質の区別がなく、混同している。

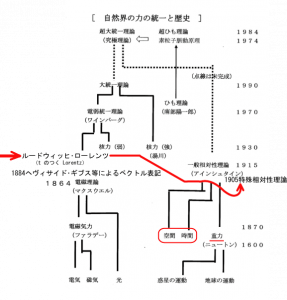

さて、これまでの考察において、重力と電磁気現象には何らかの関係があるらしいとわかっています。その考えに至った経緯です。

一つの起電力は、まったく異なる2つの方法、電磁誘導と単極誘導で説明できます。ファインマンの電磁気学教科書で次のように述べています。213ページからです。

われわれは物理学のほかのところではどこにも、このように単純で正確な一般法則がほんとうの理解のために二つのちがった現象による分析を必要とする場合を知らない。

下線は管理人による。いや、他にもあるだろうとして、考えたのが重力と遠心力による加速度です。注)管理人は引力と重力を混同していました。重力は引力と地球の自転による遠心力を合成したものです。お詫びして訂正いたします。

図1 出展:万有引力の法則

ただし、話の根幹は変わりません。「引力は遠心力ですか?」という疑問は残ります。これまでの話をまとめます。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。