以前、紫霄閣というサイトの聖徳太子が封印した日本の優れた古代文化についてご紹介しました。 その文中「2.時代的背景」としてAD6C~AD7Cにかけて「大乱に伴い、神代文献を徹底的に焚書」されたとのことでした。 焚書という行為はおよそ日本的ではないと記しました。

同じく同文を読んでいますと6.聖徳太子が編纂を指示した『先代旧事本紀(622)』の意味の所に次のようにあります。

・聖徳太子は、『先代旧事本紀』の編纂を、秦河勝、中臣御食子に命じている。この膨大な歴史書は、今日厄介物扱いで、偽書扱いされている。しかし、前記参考文献の著者・牛山火壱氏によれば、この本は偽史であって、偽書ではない。歴史改竄の一貫であり、その内容は「ユダヤ本紀」と言える物であるという。即ち、物部家等に伝わっていた膨大な文書類を焚書し、新たに偽史を作成したのである。

・後述するように、 天照大神は BC9C 頃に実在した、偉大な男性の天皇(注:天皇という呼称は後年)であるが、『先代旧事本紀(622)』において既に神格化され、更に女性化されている。この極悪の極みが後の記紀にも継承されている。

・この本の巻末にある『未然伝』は予言書であるが、予言という行為は極めてユダヤ的であり、日本古来の考え方とは相容れない。また、聖徳太子は推古天皇に本書は遠からず隠滅すると奏上しているが、これも、生来楽観的な日本人の性格からは著しく離れた行為である。 (下線は管理人による)

大乱に伴い焚書を行うとともに、偽の歴史書を作成したということです。 聖徳太子が秦河勝、中臣御食子に命じて作られた『先代旧事本紀』の巻末にある『未然伝』は、予言書だということです。 焚書に並び予言という行為は極めてユダヤ的であり、およそ日本的ではありません。

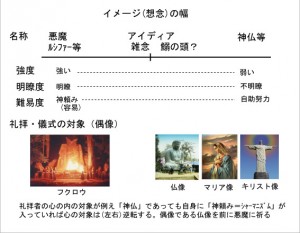

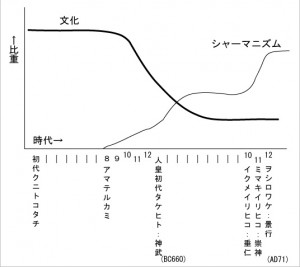

これまでの考察により、人は信仰にシャーマニズム(神頼み)が入ると簡単に対象が神仏から悪魔に入れ替わることが分かりました。 旧約聖書にシャーマニズム(神頼み)を入れるとともに、その形代(かたしろ)にお金を持ってきたのがユダヤ人になりすましたヒクソスらしいです。

上記の引用文を読んだとき感じたのは、次の通りです。

どうもシャーマニズム「神頼み」、つまり、悪魔崇拝の儀式により、「強くて明瞭なイメージ(想念)」を受けることによって彼らが得たいのは、予言なのだということです。

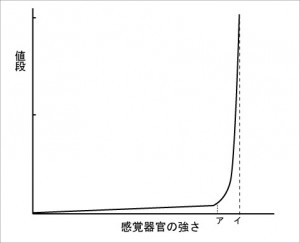

彼らの感覚器官の心は、とうに麻痺し生贄を捧げるどころか、ついには自らを火に投じるしか彼らのシイを満たすことはできません。下記参照

※

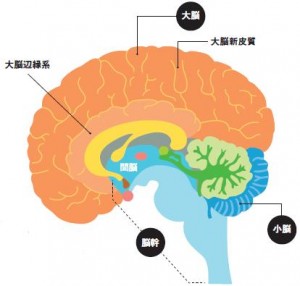

注: G・アダムスキーによるテレパシーの仕組みとヲシテ文献による魂の比較

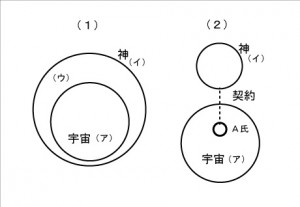

・宇宙の意識(因) → マインド

ソウルマインド : 触覚(feel) =自我による印象※1

センスマインド : 感覚器官の心 =五感による印象※1

※1 2つのマインドが合わさって自己が自己と感じるマインドとなる。

・縄文哲学

魂(タマ+シイ)

大宇宙の中心※2 → タマ※3

地球にあるシイ※4

※2 宇宙の中心にあるのはアモトだから、アモトからタマはくるのではないかと考えられます。?

※3 タマは、人の心の本体

※4 シイは、生命維持の欲求 強いるのシイ 欲シイ欲シイのシイ

タマ+シイ=魂 タマにシイが加わり、魂となり地上の物質が集まって人となる。

おそらく、G・アダムスキーによるマインドと縄文哲学による魂(タマ+シイ)は同じものです。

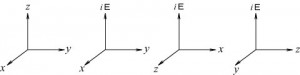

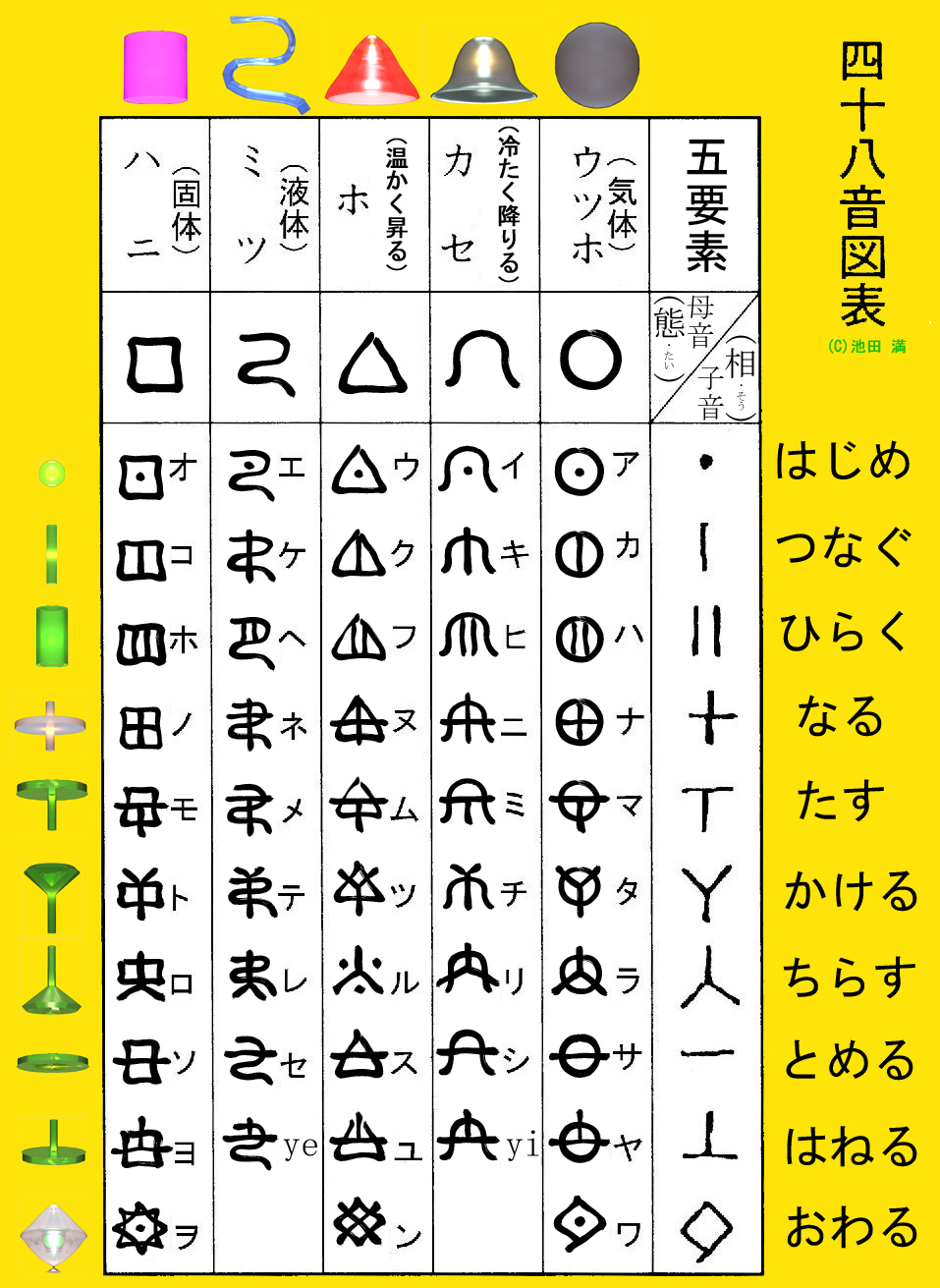

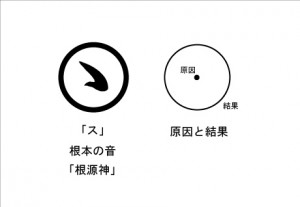

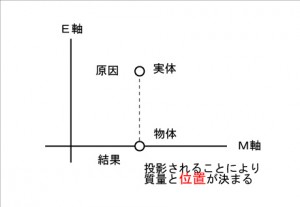

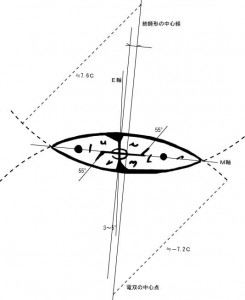

また、弧理論(Ark Theory)の考え方の元になる基本図形

に等しいと考えられます。

E軸上の実体が(因)であり、ソウルマインドはここから来ます。物質が集まってセンスマインドと重なり、人となります。 縄文哲学としては、実体からタマが来て、タマ+シイに物質が集まって人となります。

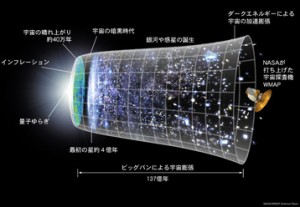

上記の仕組み(宇宙哲学・縄文哲学・弧理論の考え方)は、いずれも「いつからいつまで」そして「どこに」が含まれていません。 無始無終かつ無辺です。

これは、旧約聖書の「在りて在りたる者」≒無始無終かつ無辺 に近いです。 なのに3つの宗教が行き着くところ悪魔崇拝になってしまったのは、ユダヤ人になりすましたヒクソスによるようです。 あらゆる宗教の信徒の人たちは、心に神頼みがゼロではありませんし100でもありません。 世の紛争のほとんどがここから出ていることに気付いていただきたいです。

ヒクソスは、自らを人々から隠すために、聖書に登場するユダヤ人をスケープゴートにし、あらゆる人・組織をスケープゴートにし続けることによって、世界を混乱に陥れてきた事に気付くべきです。参照 バカボンのパパ「賛成の反対なのだ」では済まされない

3つの科学、(物質科学・精神科学・社会科学)の発達こそ、未来が拓ける道であると確信しています。 G・アダムスキーが残した

紡錘図形の解析によって、物質科学の研究を進めてきました。 続ける内に、奇しくも図3の解析から得られた弧理論の考え方(図2)の基本が、(因)とマインド あるいは、魂(タマ+シイ)と同じものであると気付きました。 本当にびっくりです。

(因)とマインド あるいは魂(タマ+シイ)が精神科学並びに社会科学の基礎であることは明白です。 物質科学は、精神科学と社会科学の基礎の上にこそ立脚できるのです。ですから、図2を元に精神科学と社会科学について、考察を続けたいと思います。 時期がきたならば、相応の物質科学にたどり着けるのではないかと楽観的に考えています。

因みに三種神器(ミクサタカラ)は、精神科学・社会科学・物質科学の象徴だろうと思います。

ミクサとは、タマ・カガミ・ツルギの神器です。(池田満著:ホツマ辞典、展望社)

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

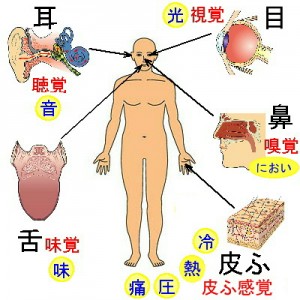

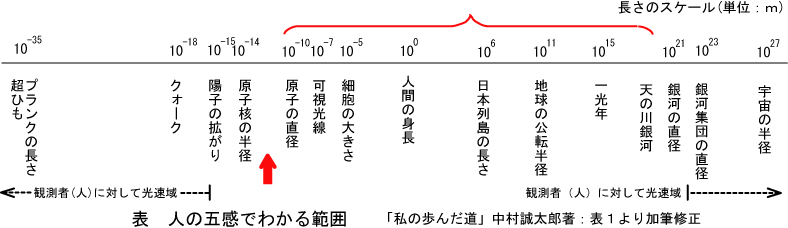

図3 五感で分かる範囲は、赤い括弧の内側

図3 五感で分かる範囲は、赤い括弧の内側