社会学者の宮代真司氏が興味深い解説をしていましたので、メモします。

動画1 【宮台真司】180万年の歴史から見た「日本」の真実

宮台真司氏の言葉の大凡をまとめます。

- 歴史・・・・ご都合主義的な物語には、耐用年数がある。

- 文化・・・・基礎となる歴史の耐用年数により、賞味期限が決まってくる。

『彼らのご都合主義的な物語な歴史には耐用年数があり、それを基礎として彼らの文化が出来ています。すると、彼らの文化の賞味期限もこの歴史によって決まってきます。』と述べているようです。

彼らの歴史観を基礎として彼らの文化があります。歴史が彼らの都合の良いように書かれているならば、彼らの文化も浅い物になってしまいます。ならば、彼らの文化の賞味期限もある程度決まってくるでしょう。

では、当サイトで問題にしている自然科学について、この論を適用してみます。

- 数学者の岡潔・・・・(自然科学者は)自然を時間空間とした。時間空間は簡単な模型であって、自然そのものではない。彼らは、時間とは何か、空間とは何か考えていない。

自然科学において、時間空間は基礎です。

- 時間空間が上記の歴史に対応する。

- また、自然科学が上記の文化に対応する。

すると、

- 自然科学の賞味期限は、時間空間という模型の耐用年数によって決まる。

実に興味深いです。何せ、時間空間は単なる模型ですから。

それでは、時間空間という観念はいつからなのでしょう。参考記事を挙げます。

- 2025年8月28日 ビッグバン宇宙論と仏教の宇宙観(須弥山)は同じ

- 2025年9月13日 色即是空 の意味

インド仏教の宇宙観の一つに須弥山があります。須弥山を見ての通り、海や陸・山川、天空の広さ大きさ、それと時間の長さを図に表しています。この宇宙観は、現代のビッグバン宇宙論における何光年という広さ、時間の長さと同じです。

つまり、時間空間という模型の起源は、古代インドのそれと同じと見て良いようです。つまり、2000年から2千数百年くらいかと思われます。

これを基礎として自然科学があると言うことになります。問題は、自然科学者が、「時間空間とは何なのか」、「時間空間は単なる模型だということ」をわかっていないと言う点です。

これまでに自然科学の時間空間について考察をしてきました。以下に、少しご説明します。

弧理論においては、時間とは何か、空間とはどう言ったものかを模型などを使って説明しています。ご興味があればサイト内を「境界空間」で右の検索窓で検索ください。

因みに「時間とは何か」について以下です。

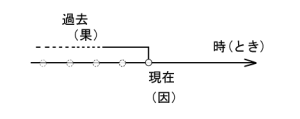

- 時間・・・・過ぎゆく運動の記憶に基づいてヒトが抱く観念であって、時間は時の現在を含まない過去です。

ヒトがわかるのは物と事、物と運動です。物と事が揃って初めて言葉で言えます。物と事が揃わない何かは、意味も価値もわからず、意識も出来ません。

しかも自然科学は、物と事の区別さえありません。また、数には2種類あります。

- 物の量にかかる数

- 事(動き)の質にかかる数

自然科学では、国際単位系:SI単位系(基本単位・組立単位)と言う数で表しますが、これらには物の量にかかる数と事の質にかかる数が混同されています。特に基本単位に分類されている時間は事の質にかかる数でして、物の量ではありません。

- 時間は運動から作る。(日本標準時グループ:NICT)

世界のあらゆる分野において、人も組織も劣化、退化しています。

参考の動画と記事です。

- 2024年3月29日 退化プログラム 「情報を制する者は戦いを制する」ことはない

動画2 23文明は既に退化しつつある

既に時間空間の耐用年数は来ています。そして、 自然科学 の賞味期限も過ぎています。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。