1)岡潔は「わかる」には2つあるとしました。【4】情のメカニズムより。

知の働きは「わかる」ということですが、そのわかるという面に対して、今の日本人は大抵「理解」するという。ところが、わかるということの一番初歩的なことは、松が松とわかり、竹が竹とわかることでしょう。松が松とわかり、竹が竹とわかるのは一体、理解ですか。全然、理解じゃないでしょう。

理解というのは、その「理」がわかる。ところが、松が松とわかり、竹が竹とわかるのは理がわかるんではないでしょう。何がわかるのかというと、その「趣」がわかるんでしょう。

松は松の趣をしているから松、竹は竹の趣をしているから竹とわかるんでしょう。趣というのは情の世界のものです。だから、わかるのは最初情的にわかる。情的にわかるから言葉というものが有り得た、形式というものが有り得た。

2つとは、情的にわかると知的にわかるです。知的にわかるを理解と言います。物の理ことわりを追及する学問を 物理学 と言います。(わかるの語源はわけるです。)

今回は、2つ目の「わけることによりわかる」についてです。

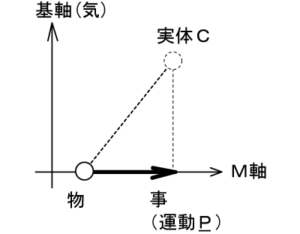

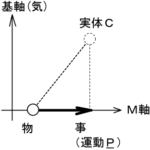

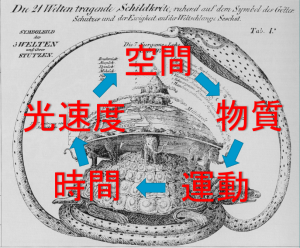

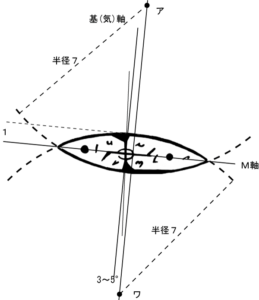

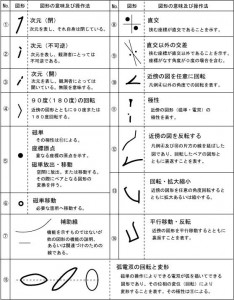

2)さて、人がわかるのは、物と事です。物には量があり、事には質があります。弧理論では事の質を運動Pと呼んでいます。これまでに仕訳けた物と事を示します。

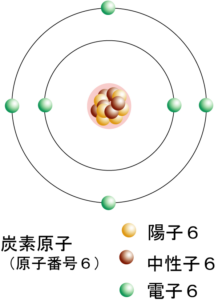

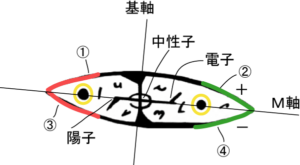

- 物:陽子・中性子・電子の3種類(3個)だけで、それには長さと質量がある。

事(運動P)は次です。

- 速度、加速度、流速、運動量

- エネルギー

- 波、音、波動、孤立波(ソリトン:素粒子)

- 電磁波、光子

- 圧力、熱、温度

- 角度、時間

- 知識、記憶、情報、統計、確率

- エントロピー

- お金 etc

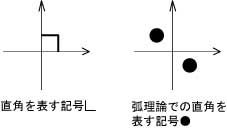

角度は事の質です。角度から作った時間は物の量ではありません。物と事がわかれば、数に置き換えられます。物の量にかかる数と、事の質にかかる数です。

そこで、理解できるのは、物と事の組み合わせです。

- 物と物

- 物と事

- 事と事

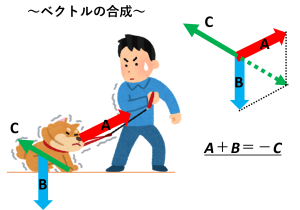

物理学 は文字通り、物と物あるいは物と事の理ことわりを探求する学問です。例えば2.では作用と反作用の法則であったり、力の合成です。

図1 出展:速度の合成と分解

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。