水銀を用いた単極誘導モーターの実験を3月頃に終えてから、種々模索した結果辿り着いたのは、縄文哲学でした。 その神髄たるところは、タマ+シイ=魂であって、弧理論の考え方(紡錘図形の解釈の仕方)並びに、G・アダムスキーによる宇宙哲学(宇宙の意識たる因+2つのマインド)とほぼ同じと感じました。 3つが同じ事を示しているとわかりました。

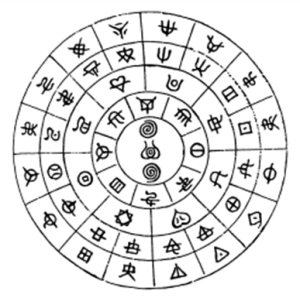

縄文哲学に出会う何年か前から、いわゆる三種の神器

写真1

写真1

(八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣)は、ある科学者がいう3つの科学(精神科学・社会科学・物質科学)に対応するのではないかと考えていました。

縄文哲学に出会うことによって、この考えに確信が持てたのでメモしておきます。

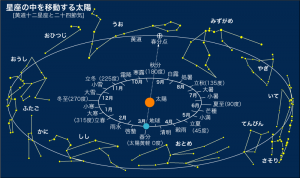

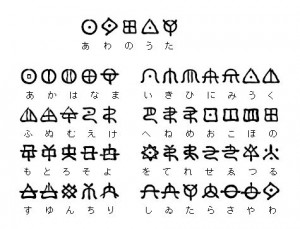

ヲシテ文献に示される縄文哲学によれば、三種の神器は、三種神器(ミクサタカラ)と呼び、カガミ・タマ・ツルギが3つのタカラであると説明されます。

カガミは、

写真2 こちらから拝借

写真2 こちらから拝借

八咫鏡(やたのかがみ)であり、伊勢神宮にご神体があります。皇居にあるのはレプリカとのことです。

タマは、

写真3 こちらから拝借

写真3 こちらから拝借

八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)であり、皇居にあるとのことです。

3つめのツルギは、

写真4 こちらから拝借

写真4 こちらから拝借

草薙剣(くさなぎのつるぎ)であり、熱田神宮のご神体です。

人の自我は、G・アダムスキーによる宇宙哲学によれば、次の6つの感覚でできています。 我々の五感は、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚から成りますが、これが6つに分類できるのです。

3つの障碍を持った

写真5

写真5

ヘレン・ケラーは、視覚・聴覚の障碍のため手話により意思の伝達を行いました。 つまり、視覚、聴覚が働かなくても自我は存在するのです。では、味覚、嗅覚、触覚(touch)は、どうでしょうか。いずれも自分が自分である感覚は残ります。 G・アダムスキーによれば、自我の本体は触覚(feel)だといいます。

つまり、我々の自我は、六感【視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚(touch)+触覚(feel)】から成りたっているということです。

そして、喜怒哀楽が生じるのは主に五感(感覚器官の心)であり、真の自我は触覚(feel)であるというのです。

前者を感覚器官の心、即ちセンスマインド、後者を自我の本体としてソウルマインドと呼びます。この2つのマインドが「自分が自分である」という心の本体です。

縄文哲学を知ったとき、このタマ+シイ=魂が宇宙哲学の2つのマインドに対応していると感じましたし、同じものだと確信しました。 つまり、タマがソウルマインドであり、シイがセンスマインドです。

.

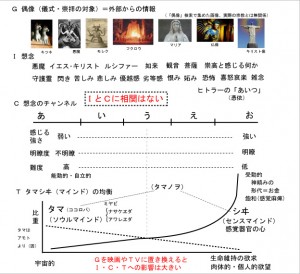

動画1 チャンネル桜 2:30~池田満氏によるタマ+シイの説明

タマは宇宙の中心より来たりて、地上のシイに結び、そこへ物質が集まって人となるわけですから、まったく宇宙哲学と同じです。

いつも引用するある科学者は「3つの科学(精神科学・社会科学・物質科学)が基本であり、現代文明は、物質科学のみが先行している。このままでは、文明は崩壊する。」と警告し、文明を樹木に例えて「低い枝の一つの幹が現代文明である。先へ進むには、一旦幹の分岐点まで戻り、やり直す必要がある」と述べました。そして、分岐点に戻ってやり直すならば、「まず、精神科学と社会科学が出てくる」といいました。

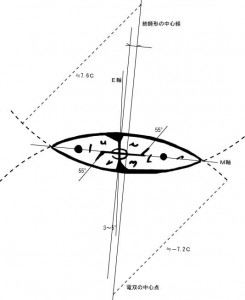

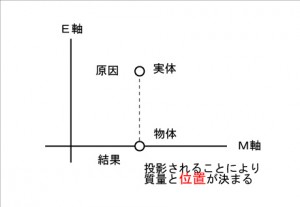

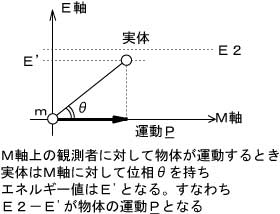

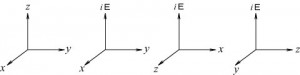

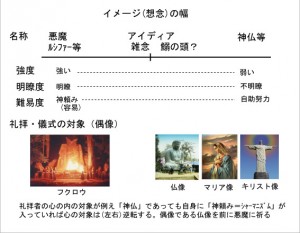

冒頭述べた2つのマインドは、精神科学です。 一方で、管理人がこれまで行ってきたのは、G・アダムスキーが残した紡錘図形を解釈することにより得られたのが弧理論(Ark Theory)です。弧理論の考え方は、物質科学の基本です。そして、弧理論の考え方の基本形である

図1 (弧理論の考え方による基本形)

図1 (弧理論の考え方による基本形)

が、縄文哲学のタマ+シイ=魂、並びに宇宙哲学のソウルマインド+センスマインドに対応していることに気付いたのです。

過去記事において、図1のE軸上の実体は「究極の記憶装置」である可能性を示しました。どうも、E軸上の実体は、宇宙の(因)である可能性があるともいえそうです。

すると、宇宙の(因)からのタマとシイが結びついてタマ+シイ=魂となり、それにM軸上の物質が集まって、人となるのです。

まったく驚くべき事です。弧理論の考え方は、物質科学の基本です。そこから精神科学の核心部分が出てきたのですから。

G・アダムスキーによればソウルマインドとセンスマインドは、いずれも想念(イメージ)で結ばれています。宇宙の(因)即ち宇宙の意識と自我の本体であるソウルマインド、並びにセンスマインドの間のやりとりは、想念(イメージ)により行われます。

センスマインドは我が儘です。縄文哲学でいえば「シイ」であり、生命維持の欲求ですから、我が儘の想念は(5つの感覚器官の心)より発せられます。大事なのは2つのマインドの調和です。 だからG・アダムスキーは想念観察を勧めたのです。

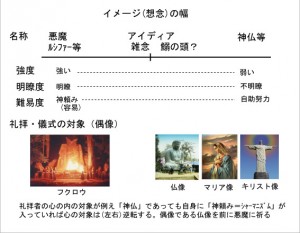

本題です。

・三種神器(ミクサタカラ)で大事なのは、タマです。タマは縄文哲学のタマであり、精神科学です。精神科学とは、タマ+シイ=魂であり、2つのマインドのことです。図1の構造を思い出してください。 タマは宇宙の(因)よりくる「心の本体」です。シイは生命維持の欲求であり、5つある「感覚器官の心」です。このタマとシイの調和こそが最も大切なのです。 タマシイ(魂)は想念により肉体につながるのです。同時に宇宙の(因)ともつながっています。

現代文明は、シイの暴走に他なりません。

・三種神器(ミクサタカラ)で次に大事なのはカガミです。己を映すカガミとは、社会のことです。社会科学のことです。タマ+シイ=魂の調和がとれるならば、皆が力を合わせて社会をよくすることができます。ここに「トのヲシテ」の理念があります。 タマとシイの優劣によりカガミに映した社会はどのようにでも変化します。「トのヲシテ」が大事である理由がここにあります。

・三種神器(ミクサタカラ)のツルギは、物質科学です。

G・アダムスキーが残した紡錘図形を解析することにより、物理学の一端を解明しようと努力した結果、得た弧理論の考え方とは、物質科学です。 過去記事にありますように、現代文明の根幹である自然科学は間違っています。 数学者岡潔が述べたように「時間」が問題であることは明白です。解決の糸口が弧理論の考え方にあるはず、と研究を進めてきました。奇しくも、ある科学者がいうように、ひょっこりと精神科学と社会科学の芽が出てきたのです。ですから、物質科学の行く末は弧理論にあると考えています。そうでなければ、弧理論の考え方(基本形:図1)から精神科学がでてくるはずありません。

ツルギは、人を殺す道具であると同時に、草を薙ぎ拓く利器でもあります。人の生活を拓く利器としてのツルギである為には、まずタマがシイを抑える必要があります。

人が優しく賢くなれば、己を映すカガミである社会が善くなります。そして初めてツルギを役立てることができるのです。

ここに示された3つの科学において、善悪はありません。在るのはその仕組みです。(図1)人の未来は選択によっているのです。

三種の神器(八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣)は、例え博物館にあっても、見学に来た人と学芸員にしか関係ありませんし、その価値は、何千億円しても有限です。 むしろ、「お金」に組み込まれた情報としての価値はゼロなのですから、お金に換算するのは意味がありません。 文化遺産的価値はあっても象徴に過ぎません。 本当の価値は、タマ+シイ=魂の調和と調和によってもたらされる社会にあるということです。それを象徴したのがミクサタカラなのです。

恐らく、アマテルカミさんが「ミクサタカラ」を設けたのは、人の心と社会を表す象徴としたかったのだろうと思います。 また、神器であるタマの内に、クニトコタチさんによる建国の理念である「ト」の再建を願う気持ちを込めたのではと推察します。 何故なら、アマテルカミさんによる最初のミクサタカラは、「トとカガミとツルギ」であったことから理解できます。(注:池田満著、展望社、ホツマ辞典p260アマカミの表を参照ください。)

図1に示すような、タマ+シイ=魂の仕組みにおいてとても大事な特性を見て取れます。エリートキツネと闘牛士の記事にあるように、人類が「お金を巡り」何十世代も生命維持の欲求であるシイの強化を続けるならば、「生まれながらに強欲で犯罪者となる」確率が高くなるということです。繰り返しますが、この仕組みに善悪はありません。我々の選択によって、この混乱の世界ができあがっていることを強く自覚すべきです。

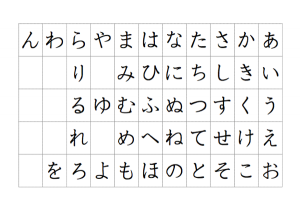

図2

図2

に示す想念の選択によって、次第に世界が混乱してきたのです。 偶像たる仏を拝んで、心の内に名称:悪魔を宿すのは、想念に神頼み(シャーマニズム)があり、その「願い」を形代(かたしろ)たるお金に託しているからに他なりません。

図3

図3

なお、クニトコタチさんによる建国の理念である「トのヲシテ」の「ト」とG・アダムスキーによる想念の間には、何らか関係があるように思われます。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。