かねてより、人は物や事を 言葉 でわかっているのではないと強調してきました。その意味をご説明します。

岡潔は「わかる」ということについて、次のように述べています。【4】情のメカニズムより。

知の働きは「わかる」ということですが、そのわかるという面に対して、今の日本人は大抵「理解」するという。ところが、わかるということの一番初歩的なことは、松が松とわかり、竹が竹とわかることでしょう。松が松とわかり、竹が竹とわかるのは一体、理解ですか。全然、理解じゃないでしょう。

理解というのは、その「理」がわかる。ところが、松が松とわかり、竹が竹とわかるのは理がわかるんではないでしょう。何がわかるのかというと、その「趣」がわかるんでしょう。

松は松の趣をしているから松、竹は竹の趣をしているから竹とわかるんでしょう。趣というのは情の世界のものです。だから、わかるのは最初情的にわかる。情的にわかるから言葉というものが有り得た、形式というものが有り得た。

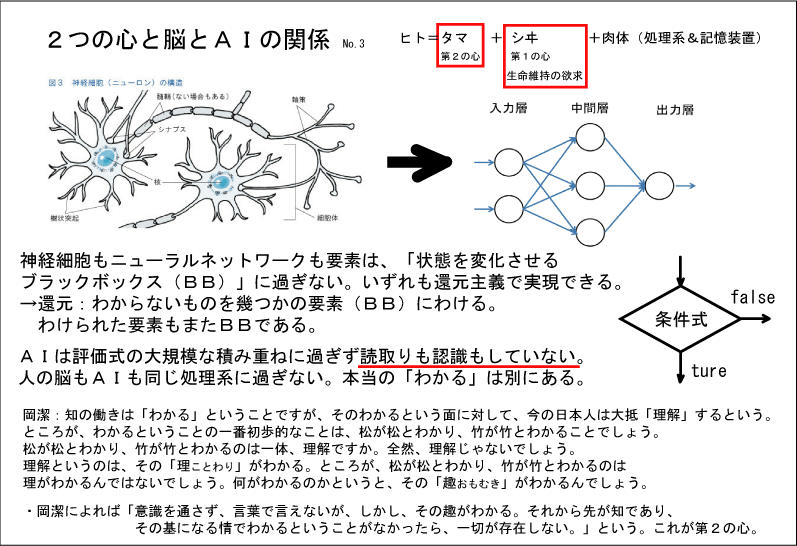

「わかる」には2種類あると言います。これを第1の心と第2の心と呼んでいます。【1】2つの心より。

人には、ここから何時も言わなきゃ仕方ない、心が2つある。心理学が対象としている心を第1の心ということにしますと、この心は前頭葉に宿っている。それから、この心は私というものを入れなければ金輪際動かん心です。その代り、一旦、私というものを入れたら、「私は悲しい、私は嬉しい、私は愛する、私は憎む、私は意欲する」と、丸で笑いカワセミのようにうるさい。

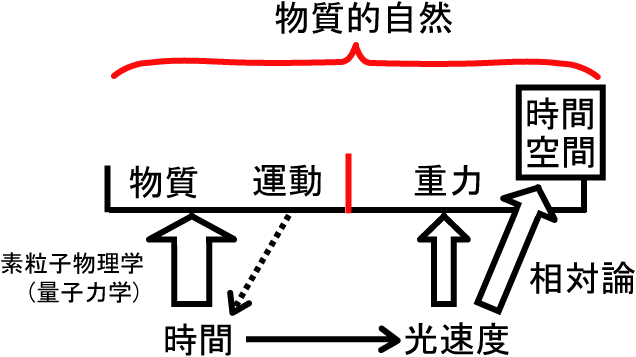

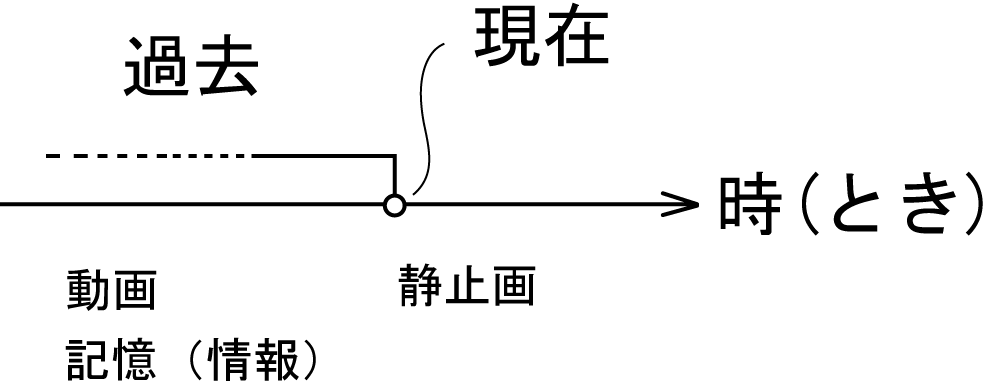

それから、この心のわかり方は意識を通さなければ決してわからない。それから、ここまで来ればもう心理学は知らないんだけど、この心は物質的自然界の全部を覆うている。しかし、それより外へは決して出てない。物質的自然界というのは、自然科学者が研究の対象としている自然です。

欧米人はこの第1の心しか知らない。しかし人にはもう1つ心がある、第2の心。心は2つしかないのです。1つじゃない、もう1つある、第2の心。この第2の心は頭頂葉に宿っている。この心は無私の心です。私のない心。どういう意味かと言うと、いくら入れようと思っても私というものは入れようのない心です。それから、この心のわかり方は意識を通さない、直にわかる。

理解や物の理ことわり、即ち、知的にわかるという前に、情的に「わかる」というのがなければ一切は存在しないと主張しています。まとめます。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。