うまく書けるかどうかやってみます。前提が長いです。

新約聖書のヨハネの福音書「初めに言葉ありき」について、弧理論(Ark Theory)の考え方と似ているか、あるいは同じことを示しているようなので記します。

(1) 学生の頃、授業で「情報を蓄えるにはわずかばかりのエネルギーが必要」と教わった記憶があります。 それが統計力学だったか情報理論だったか覚えていないので、教科書を探しました。

(2) 統計力学(久保亮五著、共立全書p91)の「4.2孤立系のエントロピー」には

S=klogΩ(E)ΔE ・・・・式1

がボルツマンの関係式として示されていました。

(3) 情報理論の教科書を探しましたが、見つからずネットで調べたところ、ブログ「hiroki_fの日記」さんの情報エントロピーと熱力学エントロピーというところに

情報量IはlogΩになる ・・・・式2

が示されていました。(注:式2は式ではありませんがご勘弁を。) 記憶では式1と式2は同じだったはずです。 さらに調べたらEMANの物理学のサイトに情報エントロピーがありました。(1)に関連して「二種のエントロピー」として議論されていますので引用します。

情報科学の分野にもエントロピーという用語が出てくる。 これは情報量の大きさ(情報の確かさ)を表すために導入された概念である。 そもそもは統計力学とは無関係のアイデアだったのだが、 統計力学に出てくるエントロピーの概念に似ていることに気付いて 同じ名前を採用することになった。 物理学のエントロピーと区別するために「情報エントロピー」と呼ばれることがある。

なぜそのような異分野の概念をここで説明しようとしているかというと、 最近、この「情報」というものが物理学と深い関わりを持とうとしてきているような 気がするからである。 (一部省略) どうやら最先端の研究では、 熱力学的なエントロピーと情報のエントロピーとが同列に語られているようなのである。

実はそれ以前から、情報エントロピーと熱力学的エントロピーについて、 「それらは区別する必要のない全く同じものだ」と考える意見と、 「形式が同じというだけの全く別概念だ」と考える意見とが存在している。

式1と式2について、熱力学エントロピーと情報エントロピーは「同じものか、異なるものかという議論がある」とされています。

(4) さらにネットで調べるとデータを削除するとコンピュータが冷却できるという記事がありました。ここでも情報理論と熱力学の共通項について議論されており、

理論物理学者たちは「コンピュータ処理で熱が発生しないこともある。それどころか、一定の条件下では冷却効果が生じることさえある」という驚くべき事実を発見しました。

と記されています。この記事では、理論物理学者が計算で示したことであって、実験で確かめられたものではないようです。

(5) 同様の記事がないか調べたら、中央大と東大、情報をエネルギーに変換することに成功したようです。

(6) 上記の1~5までに示されるエネルギーとは自然科学におけるエネルギーでして、エネルギーの次元は[ML^2T^(-2)]で時間[T]を含みます。 数学者岡潔は、講演「自然科学は間違っている」「自然科学者の時間空間」において、時間が問題だと指摘しています。

自然科学者は初めに時間、空間というものがあると思っています。絵を描く時、初めに画用紙があるようなものです。そう思ってます。時間、空間とはどういうものかと少しも考えてはいない。これ、空間の方はまだ良いんですが、わかりますから。時間の方はわかりませんから。

時間というものを表わそうと思うと、人は何時も運動を使います。で、直接わかるものではない。運動は時間に比例して起こると決めてかかって、そういう時間というものがあると決めてかかって、そして、時間というものはわかると思っています。空間とは大分違う。

人は時間の中なんかに住んでやしない。時の中に住んでいる。

時には現在、過去、未来があります。各々、全く性質が違うんです。それ以外、いろいろありますが、時について一番深く考えたのは道元禅師です。

が、その時の属性のうちに、時の過去のうちには「時は過ぎ行く」という属性がある。その一つの性質を取り出して、そうして観念化したものが時間です。非常に問題になる。

岡潔は、自然科学が「運動は時間に比例して起きる」と勝手に決めてかかっていると述べています。 その結果、「運動は時間から求め、時間は運動から求めている」のですから、自然科学者は(運動/時間)の比を決定していないことになります。 振り子やクオーツ、あるいは原子時計であっても同じです。時間は「時の過去のうち」の一部を取り出して観念化したものですから、「時間」を時の今と未来に適用できるかどうかは別の話な訳です。

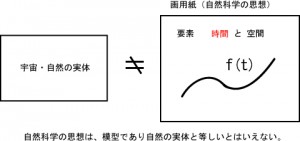

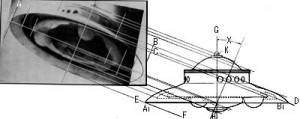

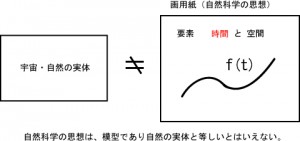

岡潔は、「絵を描く時、初めに画用紙がある」ような模型だと述べています。

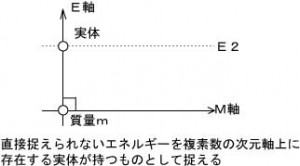

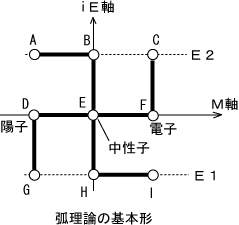

図1

図1

の右図の様なものを考えます。横軸をx縦軸をyとするとき、物体が位置x1とx2を移動するとします。運動は位置xの変化ですから、本来ならば y=f(x) とするべきですが、すべての自然現象を位置で示すのは大変です。そこで時間の関数に置き換えてy=f(t)とします。何故なら「時速4kmで1時間歩くと4km進む」からです。 ただし、「運動が時間に比例して起きる」ことが前提です。その前に(運動/時間)の比を求めていたならばOKですが、自然科学者は未だ「比」を求めたことがありません。

(7) 数学者岡潔は自然科学が間違っており時間が問題だと指摘しましたが、解決策は示しませんでした。 詰まるところ、エネルギー

E=mC^2 ・・・・式3

において、光速度Cも[LT^(-1)]で、時間[T]を含みますから使えないということになります。 時間[T]を含む物理量はすべて使わずに考えることになります。

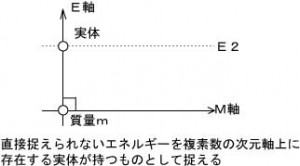

(8) 弧理論(Ark Theory)では、自然科学のように時間を別の次元軸であるというのを止めて、エネルギーこそ別の次元軸だと考えてXYZ+Eの4次元だと考えます。

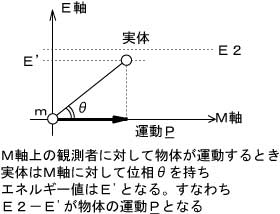

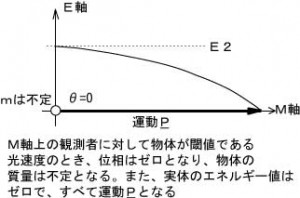

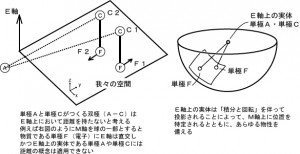

図2

図2

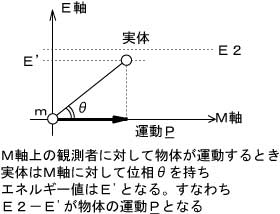

XYZの3次元物理空間を横軸のM軸とし、縦軸にエネルギー軸としてE軸をとって、2次元平面で示します。 E軸は我々が存在するM軸に直交しており、E軸上に実体が存在します。この実体が持つエネルギー(時間Tを含まない真のエネルギー値)が「積分を伴う回転投影」という操作を経てM軸上に物体として質量mと位置をもって現れます。その他のすべての物性がこの投影によって現れると考えます。図2では、ある観測者に対して”静止”しているとき、実体はM軸に直角に投影されます。

図3

図3

観測者に対して運動する物体は運動Pを持って投影されます。このときの投影角θは90度以外になり、実体の持つ真のエネルギー値は、静止時E2からE’へと減少し、その分のエネルギーが運動Pになったと考えます。

余談になりますが、弧理論においては、光の速さは閾値です。

図4

図4

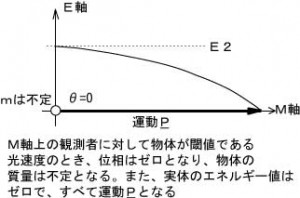

観測者に対して光速度の物体のE軸上の実体は、静止時のエネルギー値E2のすべてを運動Pに換えます。(注:図4の円弧が弧理論の名称の由来です。) このとき、物体の質量は静止時の投影角90度からゼロ(直交から平行に)なることで、M軸上では質量を求められなくなります。

物体を加速することで、光速度に達することは不可能ですが、弧理論では閾値である光速度より大きな速度の物体は静止しようとするとき、運動Pが無限大を経て静止しようとします。M軸に接する弧(Ark)は無限遠に消失することで投影角90度からゼロへ至ります。 言い換えると光速度より大きな運動Pを持つ物体は静止しようとするが故に加速し静止に至るということです。(注:まったく常識にありませんけれど、そういうことです。)

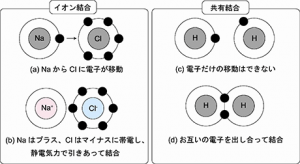

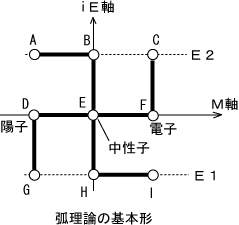

(9) 弧理論における基本粒子(投影角90度)の粒子は陽子、中性子、電子の3種類だけです。

図5

図5

の様にE軸上の実体は、6種類あります。(実体はA、B、C、G、H、Iの6種) それ以外のいわゆる素粒子は投影角90度以外を持つ(つまり運動Pを持つ)静止時に安定しない粒子です。 弧理論による「積分を伴う回転投影」は当然のこと、整数回ですのでM軸での現象は離散的になります。90度以外で投影された物質は、素粒子であって何百種あっても実体の数である6種類に分類されます。

ここで、図2から図5について、補足します。 E軸上の実体は、図3や図4、図5に示すようにM軸上の位置を持ちません。 より正しくは

図6

図6

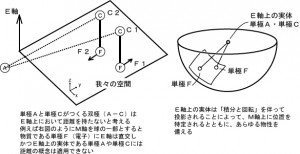

の右図のようにE軸上の実体を中心に考えるとM軸は曲面(曲線)になります。E軸上の実体は、投影されて初めて位置を持つのです。 量子もつれの現象は、弧理論において図6の様に説明されます。 いつも例えに使う万華鏡

.

動画1

でいえば、万華鏡に見える2つの模様A1とA2の位置の隔たりがどれほどあるかを議論する者は居ません。 見える模様が規則的に複雑であるからといって、「対称性と偶然」に原因を求めるのは間違っています。 宇宙は意外と大きくないかも知れません。

ここまでが、前提です。

(10) 上記(1)について、(3)や(4)の議論があり(5)の様に「情報」を「エネルギー」に変換できるとのことでした。 ただし、この場合のエネルギーは自然科学のエネルギーであって、時間[T]を含みますので、このままでは先へ進めないだろうと考えます。 代わりに弧理論の考え方で考察を進めていくと、「E軸上の実体が情報を持っている」と考えると合理的だと思い至りました。

つまり、E軸上の実体が「積分を伴う回転投影」されることによって3次元物理空間でのすべての物性が生じ、これら物理現象のすべての情報がE軸上にある実体にあると考える訳です。するとM軸、3次元物理空間、宇宙のすべての物質の組み合わせ

『気体、液体、固体、銀が、太陽系、恒星、惑星、鉱物、無機物、有機物、ウイルス、植物、動物、人、性別、電気磁気、農業、商業、産業、政治、経済、科学、哲学、宗教、戦争・・・・』ありとあらゆる組み合わせは、「現象の根源的情報をE軸上の実体が保有している」から可能であるということになります。

たった3種類の基本粒子から可能だということです。偶然で起きるなどということはないということです。すべての「因」はE軸上の実体にあるということです。 当然のこと、善と悪の区別もありません。(善と悪という区別も実体の情報にあります。)

(11) 新約聖書のヨハネの福音書「初めに言葉ありき」について、現代的に言えば「言葉」とは「情報」のことです。 自然科学では、例えばある病気の原因が遺伝子DNAにあると考えますけれど、弧理論では、物質である遺伝子は実体が投影された結果であって、「因」は実体にあるということです。 もっと言えば、脳の働きは結果であって因は、E軸上の実体にあり、我々の思考そのものがE軸上の実体にあると考えられます。 脳は単なる「コネクタ」に過ぎないようです。

「初めに言葉ありき」は、ほとんど弧理論の「E軸上の実体がすべての情報を持っている」に等しいと考えます。 「在りて在りたる者」とか「初めに言葉ありき」と述べた者がどこの誰かは知りませんし、管理人は彼の者が神だとは思っていません。 同様に「E軸上の実体」が神だという考えを持っていません。

結局のところ、管理人にとって聖書に記されているいくつかの言葉は、宗教の原典ではなく「ある種科学的なことが記されているのではないか」と感じられます。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。