8月の二重反転型単極誘導モーターにみる「運動の相対性」についてという記事において、「同軸反転する水銀の運動には、宇宙空間でしかみられない運動の相対性がある」と記しました。 けれども納得ができずに、再度考察を試みましたので、ここに記します。

当該記事の結論は、

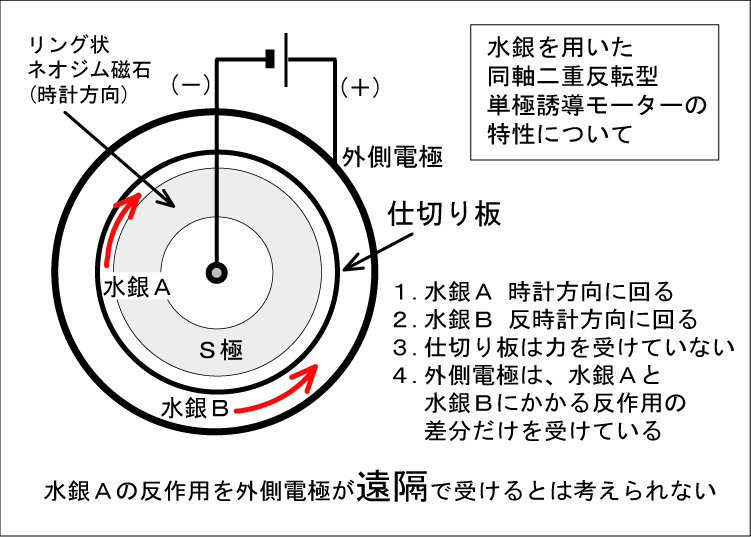

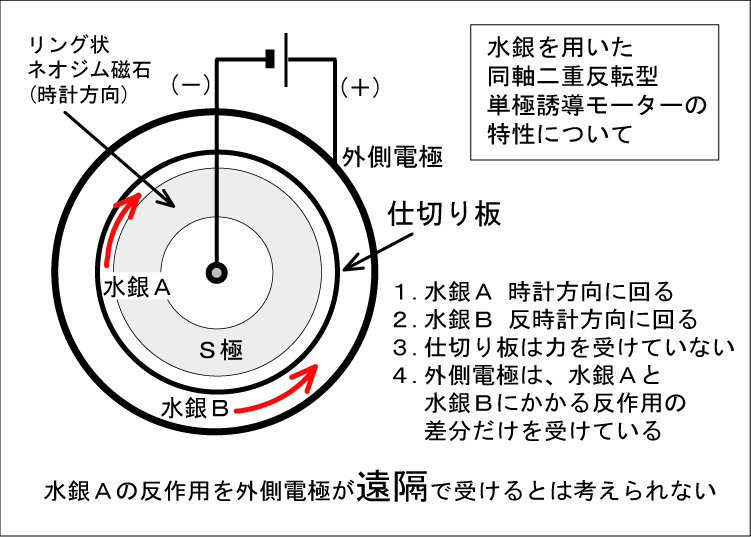

図1

図1

のようでした。その根拠として、 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。8月の二重反転型単極誘導モーターにみる「運動の相対性」についてという記事において、「同軸反転する水銀の運動には、宇宙空間でしかみられない運動の相対性がある」と記しました。 けれども納得ができずに、再度考察を試みましたので、ここに記します。

当該記事の結論は、

図1

図1

のようでした。その根拠として、 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。前回記事「エネルギー軸を中心に全質量を回転させるにはどうすればよいか?実験はうまく行かなかった」において、管理人はある仮説の元に実験を行いました。 この仮説は誤りでした。そこで考えを元に戻します。

ある科学者の言葉を引用します。少し長いです。

君たちの科学の急速な進歩に対する根本的な障害の一つは科学者たちが物質とエネルギーの簡単な同一性をまだ十分に把握していないことだ。地球の最大の思索家の一人であるアルバート・アインシュタイン教授はずっと以前に物質とエネルギーの同一性を量的にあらわした数式を発表した。この式は数学的にはまったく正しいのだけれども、誤った結論に達している。つまり物質はエネルギーに転換するし、その逆にもなるというのだ。しかしほんとうは物質もエネルギーも一つの実体の異なる面にすぎないのだ。

二つの次元を持つ幾何的な平面を考えてみたまえ。この面が君の視線に対して直角をなすとき、君はそれを平面と感じる。これはその実体の物質面をあらわす。次に君がその面を九十度ほど回転させると、その面は君の視界から消えて一次元のみとなる。これはその実体のエネルギー面だ。君はその面をとり変えたわけではない。ただ観点を変えただけだ。技術的に言えば関係位置を変えたのだ。一定の物体に含まれていると思われるエネルギーの量は、一定の観測者にとって質量エネルギー軸を中心にそれがどれくらい回転したかにかかっているのだ。別な関係位置から同じ物体を見ている別な観測者は、まったく異なる量のエネルギーを見るだろう。宇宙空間を進行している二個の惑星のそれぞれに一人ずつ観測者がいると仮定しよう。この惑星はいわば光速の半分の速度で動いているとする。しかしどれも等速度で平行に進行しているのだ。もし宇宙空間に他の天体が存在しないとすれば、二人の観測者は当然のことながら自分たちの惑星は運動エネルギーを持たないと考えるだろう。なぜなら二人の関係位置が同じエネルギー・レベルにあるからだ。そこで三番目の惑星を置いたとして、これが空間に静止しているとすれば、二人の観測者は自分たちの惑星が相関的には運動エネルギーを持たないのに、第三の惑星に関してはすさまじいエネルギーを持っていると感じるだろう。しかし実際にはどの惑星が動いているかを決定する方法はない。ただ惑星間に相対的な運動または異なるエネルギーがあると言えるだけだ。 (強調と下線は管理人による)

こちらを参考に。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。弧理論の考え方は、ある科学者の言葉に同じです。彼は特殊相対性理論に有名な式 E=mc2について、

この式は数学的には全く正しいのだけれども、誤った結論に達している。つまり物質はエネルギーに転換するし、その逆にもなるというが、本当は物質もエネルギーも一つの実体の異なる側面に過ぎない。

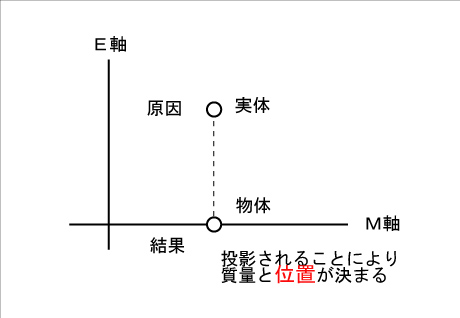

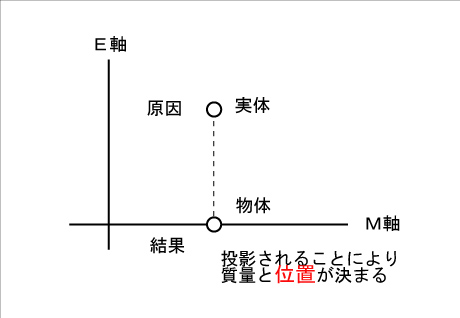

と述べました。これは

図1

図1

のように、M軸(3次元物理空間)を横軸として、これに直交するE軸(真のエネルギーといいます。)上に存在する実体で表されます。彼は、M軸を2次元平面として説明しています。

二つの次元を持つ幾何学的な平面を考えてみたまえ。この面が君の視線に対して直角をなすとき、君はそれを平面と感じる。これはその実体の物質面を表す。次に君がその面を九十度ほど回転させると、その面は君の視界から消えて一次元のみとなる。これはその実体のエネルギー(※1)面だ。君はその面を取り替えたわけではない。ただ観点を変えただけだ。技術的に言えば関係位置を変えたのだ。一定の物体に含まれていると思われるエネルギー(※2)の量は、一定の観測者にとって質量エネルギー(※1)軸を中心にそれがどれくらい回転したかにかかっているのだ。別な関係位置から同じ物体を見ている別な観測者は、全く異なる量のエネルギー(※2)を見るだろう。

注:下線と括弧は管理人による。

※1は、時間を含まないエネルギーであり、真のエネルギーと呼んでいます。※2は、時間[T]を含むエネルギー[ML2T-2]をいいます。これを図示すると

図2

図2

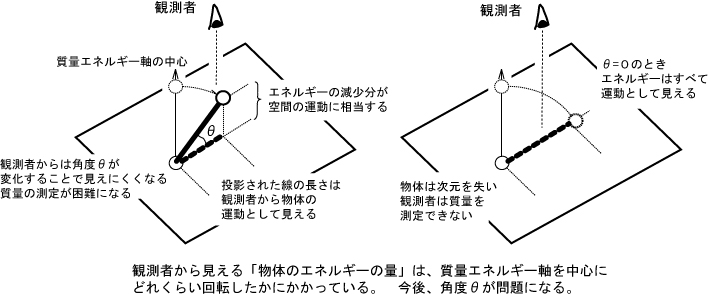

のようになります。E軸上の実体が持つ真のエネルギー値は、M平面に投影されることにより質量となります。これが引用文の「物質面」です。次に視点を変えずに「実体-物質」を90度回転させます。すると図2右のように、観測者から見て「実体-物質」は、運動(つまり時間を含むエネルギー)として見えます。これが「君の視界から消えて一次元のみ」となることの意味です。これを図1のように示すと

図3

図3

のようになります。時間を含むエネルギーを弧理論では運動Pと呼んでいます。「君の視界から消えて一次元のみ」というのは、図3で云えば運動P3の状態をいいます。このとき我々からは物質の質量は見えなくなります。測定できません。ここまでが前提です。

運動P3の状態は速度で云えば光速度に相当します。つまり、極小の世界において物質は、光速度に近い運動状態にあるとともに質量を測定しにくい、あるいは測定できない状態にあることになります。

ミクロな領域では粒子の位置と運動量は正確には決められないとする不確定性原理の説明とよく似ています。運動P2~運動P3にある粒子は、質量が見えにくいあるいは見えない(測定不能)ならば、粒子の位置を特定することはできないだろうことは理解できます。

図1において、E軸上の実体がM軸上に投影されるという弧理論の考え方で、投影は実数回というのはあり得ません。投影は必ず整数回です。ですから、極小の世界において運動Pは離散値をとります。現象が離散的であることと不確定性関係が成り立つこととの間には何か関係があるかも知れません。というより現象が離散値をとることも不確定性関係を持つことも、量子もつれの現象もすべて図1の中に含まれていると考えるとすっきりします。 何より宇宙が素数と関係するというのも整数回(離散的)であることと大いに関係あると思います。量子もつれでサイト内に記事があります。

実験の用意はできたのですけれど、理論的に不安な要素があります。試せば瞬時に答えが出ます。ほんとに実験嫌い。うまく行かなくても結果は掲載します。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

これまでに何度か引用したある科学者の言葉について、もう一度考えます。

運動している物体のすべては今述べた理由によって周囲に磁場をもっている。つまりあらゆる物質は電子を含んでおり、運動している電子は磁場を作り出す。地球の磁場はその重力場に比べてたいそう弱い。強いフィールドに対する加速が弱いフィールドに反発することによって生じる。 (下線は管理人による)

地球の磁場 < 重力場 であると述べています。強いフィールドは重力場で、弱いフィールドは地球の磁場ということです。置き換えますと。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。これまで当ブログとサイトにおいて、弧(Ark)の基本的性質を書き表そうと幾度も試みてきましたけれど、満足のいく出来映えになりませんでした。 再度挑戦します。

(1)物質を構成する最小単位として原子があります。その内部に原子核を発見したのはアーネスト・ラザフォードです。

図1 出典:電気の歴史イラスト館

図1 出典:電気の歴史イラスト館

ラザフォードたちが考えたこの原子モデルでは、周囲の電子が電磁波を出して原子核に吸収されてしまうはずです。なぜ電子が原子核に吸収されないかの疑問に答えるために量子力学が考え出されました。

図2 出典:電気の歴史イラスト館

図2 出典:電気の歴史イラスト館

シュレーディンガーはド・ブロイの着想(電子は波である)を発展させて、量子力学の基礎をなす 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。前々回の「宇宙はすべてが「相対的」であるが故に「左右」の対称性に拘るのだろう」という記事において、宇宙の対称性には深い意味があると述べました。 その理由として、左右の対称性に拘るのは回転運動が宇宙の中で重要に違いないからです。 ここでは、前々回の記事に続いて弧理論の考え方の骨子である別の次元軸(以下、エネルギー軸:E軸という。)を仮説に据える理由を示すとともに物体(物質)が持つE軸上の値(真のエネルギー値)を制御できるかも知れないという理論的背景について述べます。

本題に入る前に、これまでの考察の過程をおさらいします。

(1) 電気と磁気と電磁気力は、常に直交して現れます。この電気磁気現象について、管理人は、云十年前から次のように考えていました。

余分な次元軸上にある何か(以下、実体という。)が、90度位相をずらして我々のいる3次元物理空間(以下、M軸という。)に「積分を伴う回転投影」されることにより現れるのではないか。 この仮説の元に井出治氏の超効率インバーター「デゴイチ」による第3起電力仮説の説明を試みたのが第3起電力のエネルギー源について(第2版)でした。 その結果として得たのが 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。予定とは異なりますけれど、気になることを記します。

先般の記事に「岡潔の「情」と「もののあはれ(物の哀れ)」 ・・・・ミヤビ(アワレエダとナサケエダ)とは何か?」ならびに「情知意」の働きと「想念」の関係についてを書きました。

図1

図1

岡潔の云う「情じょう」は、物や事にふれて「趣おもむき」が分かることです。この「情じょう」は、縄文哲学におけるナサケヱダに近いと思われます。このナサケヱダは、物と事における場面・場面において働くのであって、それらをつなぐ働きをするのがアワレヱダあるいは「あはれ(あはれ)」ではないか?という内容の記事でした。 簡単にいうと

・

弧理論の考え方による基本形は、

図2

図2

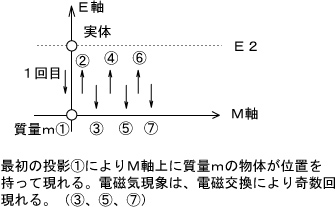

のように、E軸上の実体がM軸上に投影されることにより物体が位置と質量を伴って現れます。(注:E軸上の実体が持つ真のエネルギーが質量と運動Pという2つの面を持って現れる。) この「投影」は、鏡の反射に似て必ず「整数回」です。実数ということはあり得ません。

図3

図3

のように、最初の投影を①とすると奇数回の投影になろうかと思われます。 ある物体が運動Pするとき

図4

図4

のように考えます。 ある物体が運動P1からP2へ移行するとします。 知られているように極小の世界において、物性は「離散値」をとります。 図3の理屈からいって、P1とP2は、必ず離散値をとります。何故ならP1とP2は、E軸上の実体の投影だからです。 宇宙が如何に巨大であっても我々の住む世界は離散値の重ね合わせだということになります。

過ぎ去った物と事の記憶を観念化したものが時間です。時間は、現在と未来に適用できるかどうかは別です。

本居宣長のこと、歴史上の人物として名前しか知りませんでしたが、凄い人だったのですね。リンク先の下段<まとめ>2にある「知る」について、管理人がこれまで「シラス・ウシハク」のシラスの元である「シル」は、「知る」だろうと考察してきましたけれど、恐らく同じだと感じます。図1と見比べてみて、岡潔は同じ結論を得ていたようです。知るの奥深さ、分かるの浅きこと雲泥の差です。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

前回の記事で、負のエネルギーという考え方を捨てたことを記しました。運動Pが相対的であるならばエネルギー[ML^2T^(-2)]も相対的であって、「正と負の境界」という閾は存在しないと考えました。

宇宙のすべてが相対的であるならば、何をもって区別あるいは識別しているのかと考えてしまします。 実は、研究の原点資料である

直交する箇所がない。即ち観測者から見て、原子は静止していないことを示している。

図1

の元情報はネガフィルムであり、 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。