どうも、縄文時代あるいは縄文土器という呼び名は外国人が名付けた、いわば押しつけの呼称らしいです。 ヲシテ文献研究者である池田満氏も 縄文哲学 の呼称を用いておられますので、管理人も 縄文哲学 と呼び習わしています。でも僅かに違和感はありました。何より縄文と云えば原始人のイメージがあります。

時折、読みに行くフリーの物理学者である井口和基氏によるブログKazumoto Iguchi’s blog 2には次の記事がありました。 10月16日の記事『「縄文」の呼び名は語弊を呼ぶ!?:広く言えば、インディアンもアマゾン人も縄文系だ!』には次のように書かれています。

やはり最近つくづく思うのは、

縄文文明

という名前は非常に不都合であるということである。

ところで、この名付け親は日本人じゃね〜〜!

元祖日本に勝手に住み着いた害人さんじゃなかった、外人のエドワード・シルヴェスター・モースだった。

たまたま自分が見つけた土器の模様が縄模様だっただけで、それに「縄文土器」と名をつけた馬鹿者。その後の土器にはまったく縄の後もなく、火焔土器のような際立った物がたくさん見つかったのである。

まったく同意なのですが、いろいろとこじつけが感じられます。 記事「なぜ日本語は外乱に対して堅牢なのか」に書いたとおり、単語の幾らかが似ていても言語の枠組みが違ったら遺伝子的に近くても異なる思想や文化になると考えます。

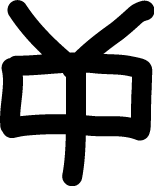

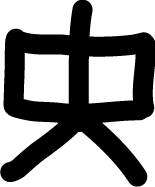

縄文哲学 の核心は「 トのヲシテ」と「

トのヲシテ」と「 ロのヲシテ」にあります。ヲシテとは、『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』『カクのミハタ(フトマニなど)』を記述している文字のことです。「ト」と「ロ」の文字の中には、人々が生きて行くべき方向がしっかり込められています。これほど相応しい呼び名は無いと思います。 縄文哲学を改めて、ヲシテ哲学と呼ぶのが相応しいと考えます。

ロのヲシテ」にあります。ヲシテとは、『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』『カクのミハタ(フトマニなど)』を記述している文字のことです。「ト」と「ロ」の文字の中には、人々が生きて行くべき方向がしっかり込められています。これほど相応しい呼び名は無いと思います。 縄文哲学を改めて、ヲシテ哲学と呼ぶのが相応しいと考えます。

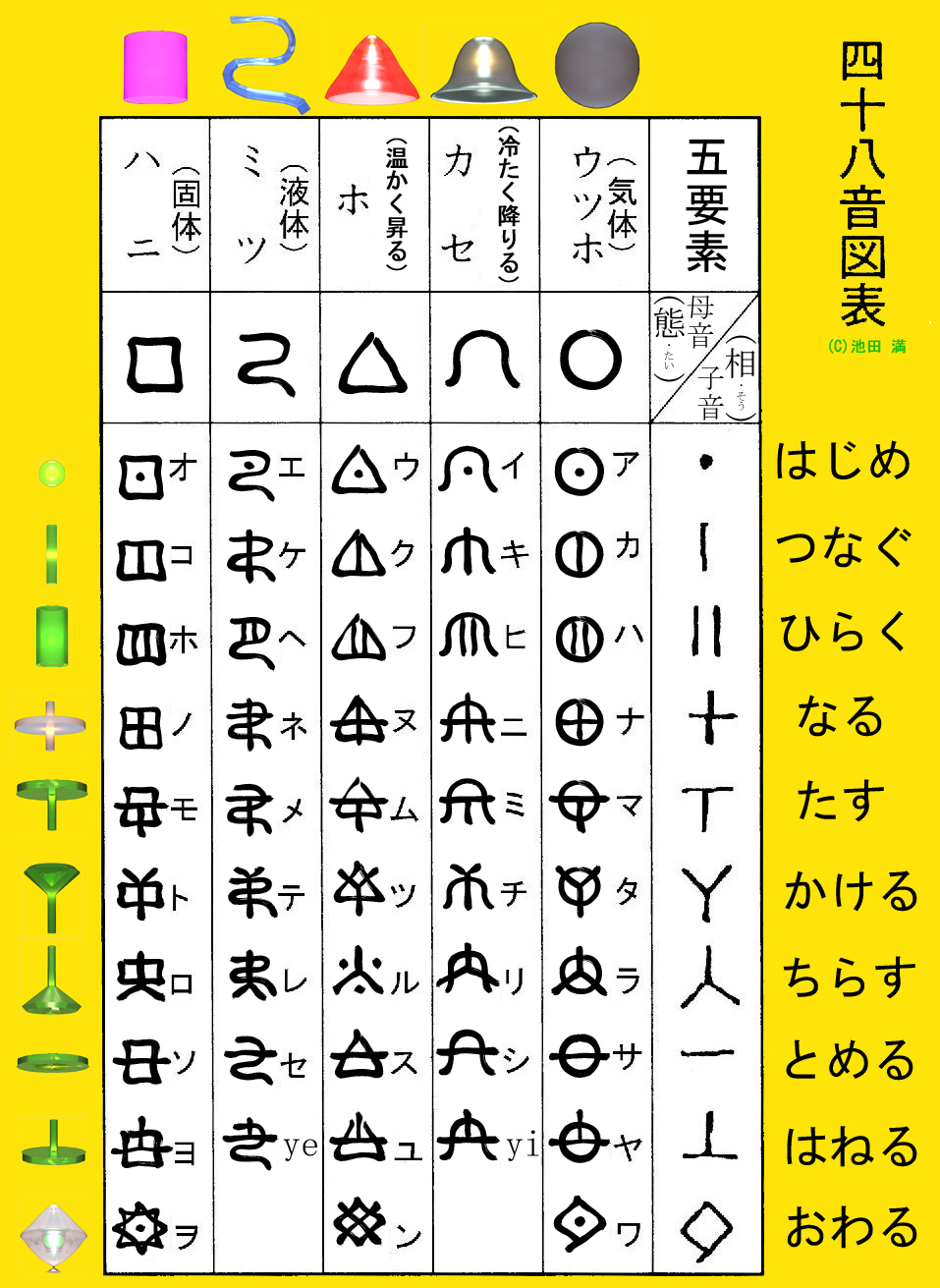

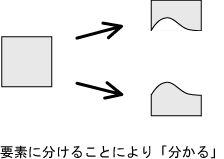

表 出典:日本ヲシテ研究所

表 出典:日本ヲシテ研究所

ひょうについて、最初はちょっと奇妙だなと感じました。なぜ一音一音に意味を付すのか疑問に思ったのですが、日本語が堅牢な理由がわかってきてからは本当に凄いことだとわかってきました。ヨソヤコヱ(48音韻)素晴らしい!! 12の倍数なんて凄いです。

以下、ホツマツタヱ(キツノナトホムシサルアヤ)の一文です。

アワノウタ カタカキウチテ

ヒキウタフ オノツトコヱモ

アキラカニ ヰクラムワタヲ

ネコヱワケ フソヨニカヨヒ

ヨソヤコヱ コレミノウチノ

メクリヨク ヤマヒアラネハ

ナカラエリ スミヱノヲキナ

コレオシル

そういえば、ヲシテ文献について調べ、学ぶ最初に気になったのは「ヰクラムワタヲ ネコヱワケ」でした。

「ヰクラムワタ」が五臓六腑でないことは当然ですが、「ネコヱ」の意味がわかりませんでした。「ネ」なる「コヱ」ですけど、これを「ワケ」るのです。「ネコヱ」は音韻にわけることなのか、あるいは頭の中で考えることを意味するのかわかりませんでした。 頭の中で考えるというのは想念のことです。(弧理論の考え方では想念は位置を持ちません。) コヱに発する前に頭の中で考えます。ネなるコヱにワケるというのは、どういうことか随分考えました。結局、日本語で考えるのですから、同じ事なのです。音韻の連なりと思考は同じだということです。

で、素なる音韻に意味を持たせたのが表になります。最近、やっと気付いたのが言葉の内、素なる音韻はピースであって、言葉、言語あるいは思考そのものは、パズルに相当するということでした。音韻の連なりは互いに規定し合って全体(思考)をなしています。そもそも音韻に意味はありません。

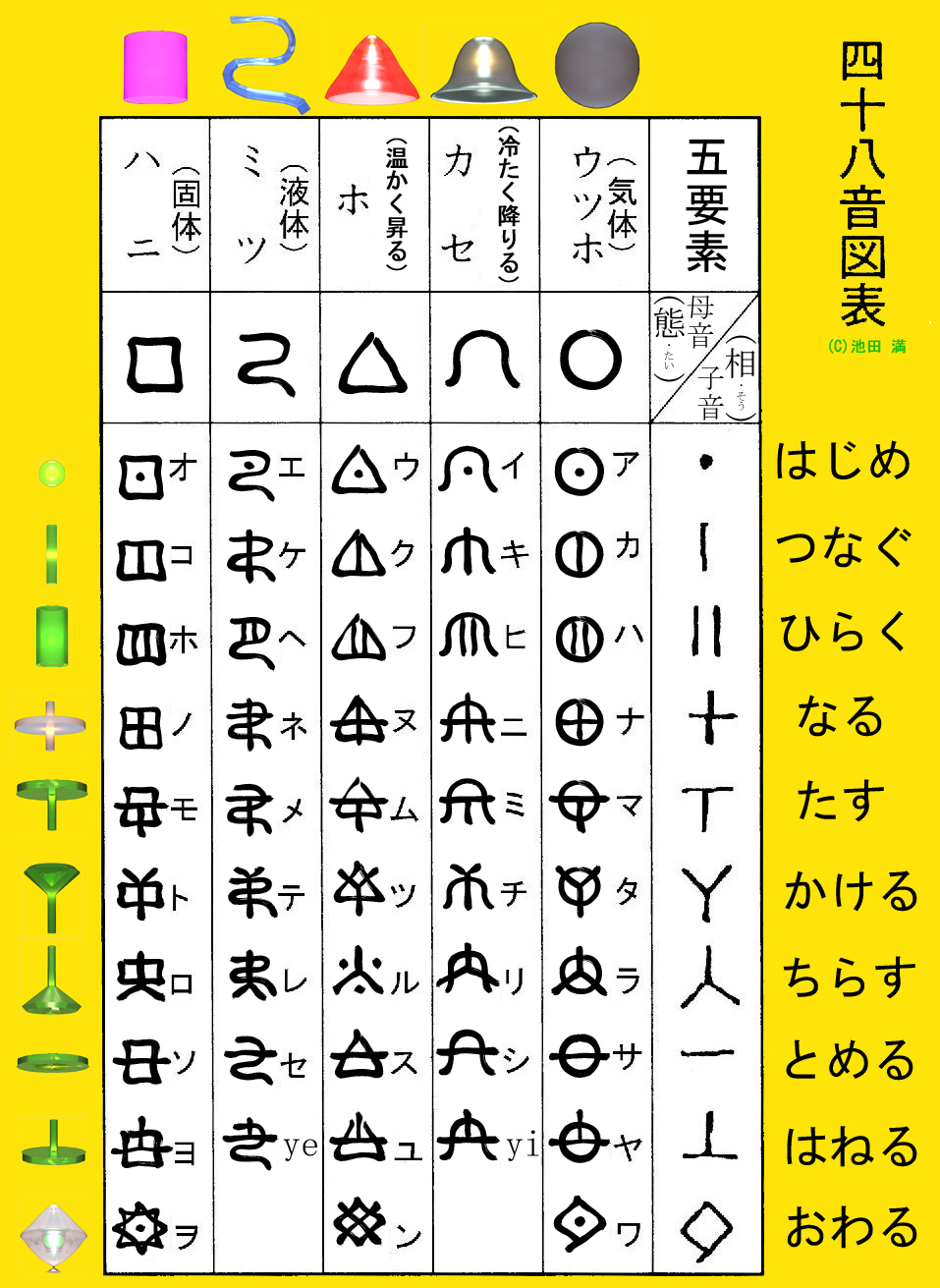

写真1

写真1

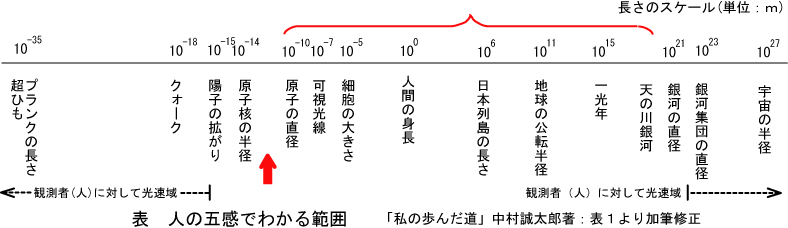

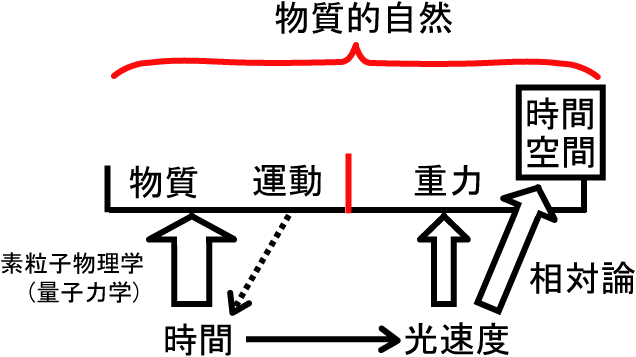

我々の自然も同じ仕組みです。これも凄いことです。 リンクした過去記事にて示したことです。 素なる音韻に意味はありません。ただ、自然が互いに規定し合って成り立っているのですから、言葉も自然にマッチした意味づけができる方が合理的であることはよくわかります。

ついでながら、日本語にはヨソヤコヱの基礎がありますので、漢字あるいは漢語由来ではない日本語が増えていくのではないかと考えます。 ただ言葉遊びはダメです。

長い期間かかって次第に充実してきました。当サイトに掲載した内容は、(まったくの見当違いでなければ)陳腐化しません。 3つの科学(精神科学・社会科学・物質科学)には、均等な努力が必要だとされています。いま、管理人が3つの科学にどれほど等しく進んでいるのか見当がつきません。如何なる資料を調べても出てこない内容です。「暗闇研究」ですから、仕方在りません。もう少しで実験にたどり着けるとの思いでやってきましたけれど、正直焦れています。

今年最大の発見は、物質的自然がピースとパズルの関係であることと、言葉も同じであること、それに伴い社会科学の種になり得るものに気付いたことです。 数学でさえもピースとパズルの関係だったのは驚きです。 数学者岡潔「自然数の1は決してわからない」=ピースに意味が無いのは当たり前です。【6】 数学の使えない世界 やはり、岡潔は超天才です。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

写真1

写真1

図1

図1  図1 出典:

図1 出典: 図2 出典:

図2 出典: 写真1

写真1  図1

図1

図1

図1 図2

図2 表 出典:

表 出典: 写真1

写真1 写真1

写真1 写真2 出典:

写真2 出典: