実験が好きではなく億劫で準備が進みません。

これまで、管理人が実験で確認したファラデーの単極誘導モーターに生じる力は

- 磁力線あるいは磁束密度とは関係がない。

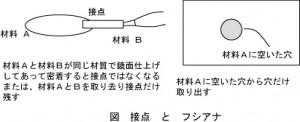

- 接点あるいは接触する面に生じる。

- 電流の経路には関係がない。

- 磁石との距離に逆比例する。

- 磁石の中央部分、重心付近が最も強い。

- 磁石の質量に比例する傾向にある。

- 火花放電が起きないときの方が強い。

ということでした。 2や7について疑問はありますけれど、概ね正しいと思っています。

先日、動画サイトにあげた単極誘導モーター2種類の比較について、ある方から「フレミングの左手の法則で説明できる」というコメントをいただきました。

動画1

動画1のはじめの単極誘導モーターは

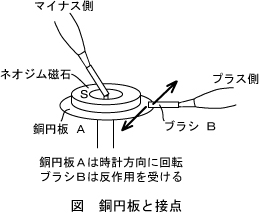

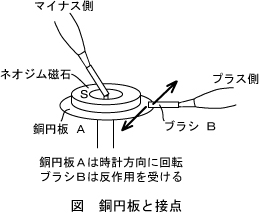

図1

図1

銅円板Aをドーナツ型のネオジム磁石2枚で挟んだ上、中心をベアリングで自由に回転するよう支えたものです。回転軸を直流電源のマイナスにつなぎ、銅円板Aの外側にプラスに接続したブラシBを接触させます。 すると、電流が流れて銅円板Aは画面手前方向に力が生じて時計方向に回転します。同時にブラシBは画面奥の方向に反作用を受けます。

動画1の2番目の単極誘導モーターは

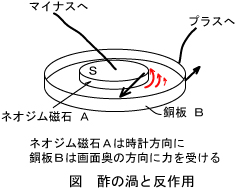

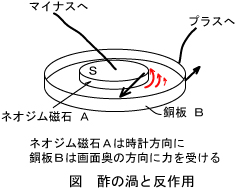

図2

図2

円柱状のネオジム磁石Aを直流電源のマイナスへつなぎ、短冊状の銅板を輪にした電極BでAを囲む形で配置してプラスに接続します。 適当な容器にAとBを置いて食酢を入れて電流を流しますと食酢は赤の矢印に示した反時計方向に渦を生じます。 ここで、Aは画面手前方向に力が生じ、Bは画面奥の方向へ力が生じます。 図2を見ているだけだと作用・反作用が成り立っていないように思えますが、実際は動画1で分かるように銅板B付近の食酢は渦の流れが生じていません。これは上記の4.「磁石との距離に逆比例する」ことから、銅板Bには単極誘導モーターによる力はゼロもしくは小さいためです。ですから、図2の銅板Bに描いた矢印はゼロと考えてよい訳です。これで、食酢の渦(赤い矢印)の作用とネオジム磁石Aが受ける反作用が釣り合っていることになります。 動画1の2番目の単極誘導モーターにおいて、ネオジム磁石Aと銅板Bの隙間は、およそ1センチメートルでした。

疑問: もし、銅板B付近の食酢に赤い矢印の力が生じているならば、銅板Bは図2に示したのとは逆方向に反作用を受けているかも知れません。もっとAとBの隙間を詰めて試してみれば分かるかも知れません。 余談ですが、実は管理人は電極を食酢に浮かせた形の装置を使って作用・反作用を直接測定する実験を行ったことがあります。 細いワイヤで電極を吊り下げて、食酢の渦の反作用によってワイヤのねじれる様子を観察しました。 実際は電解液の電気抵抗が原因で渦流が小さく、従って渦の持つ運動が小さすぎて、電極を反対方向に回転(ねじれ)させることが出来ませんでした。大電流が流せる水銀が入手できれば観察できると思っています。この実験は失敗でした。

ここで、いただいたコメント「フレミングの左手の法則で説明できる」について、考えてみます。

まず、実験8

動画2

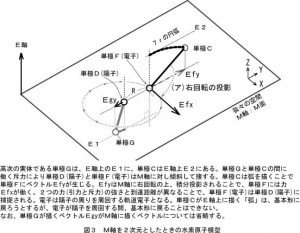

により 5.「磁石の中央部分、重心付近が最も強い」のは確かです。 また、磁石の中央部分の磁束密度はゼロに近くて、

動画3

高電圧放電による火花は磁石中央付近ではおおよそ最短距離を放電しています。 磁極付近では磁力線により放電が湾曲していることが分かります。

結局、管理人は単極誘導モーターにより生じる力は、磁束密度がゼロ付近で強いのですから、電磁誘導の現象として説明することは出来ないと考えています。(2種類の単極誘導モーターを比較説明することは電磁誘導ではムリ)

それと、実際やってみると分かるのですが、実験8-1

動画4

のように、ブラシを手で持って大電流を流すと、プラスやマイナスの銅線が「ビクン」と動くのがわかります。銅線に大電流が流れることで磁石の磁力線に作用して銅線が力を受けるのです。 電磁誘導は回路あるいは経路に生じているからです。

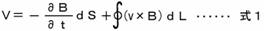

一方、単極誘導モーターに生じる力は明らかに接点に生じています。何故なら図1の銅円板Aの半径を大きくしてブラシBを離れたところで接触させると生じる力は小さくなるからです。 このことは実験で確認済みです。 もし、これまでの説明通りならば、ブラシBが離れても、構成する回路を貫く磁束密度(式1のB)はほとんど変わりませんから、ブラシBで生じる力は(接点の位置)距離に依存しないはずです。

ただ、「接点」が問題で、もう少し検討が必要だと考えています。 単純に「接点」だと考えると図2に示した食酢の渦がうまく説明できないからです。 今のところ管理人は、ファラデーの単極誘導モーターに生じる力は「到達距離は短い」けれど、「原子間を伝搬するのではないか」と考えています。 それにしても「接点」とは何でしょう?

追記

本記事を書いているとき、かなり前に閲覧したことがあるサイトを思い出しましたので、リンクをはっておきます。管理人である木村氏のサイトはこちらです。

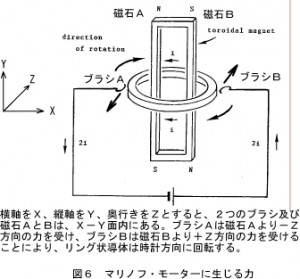

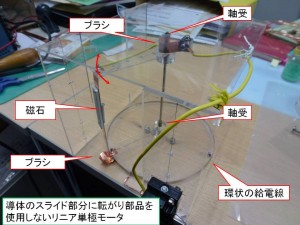

リンク先の管理人さんは、この実験装置について、式1を忠実に理解して作られたものだと思います。 「回路に生じる」「磁束密度に比例する」と理解していると、この装置の移動子は動くはずです。でも記事では動かなかったと報告されています。

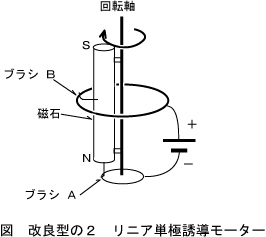

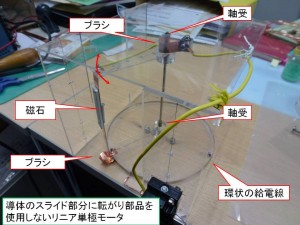

管理人 注: 軸受けやブラシの抵抗が問題であることは勿論ですが、生じる(力)は磁石からの距離に逆比例しますし、磁石の中央部分が強いのですから、上の装置を改良すると

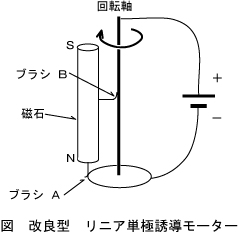

図3

のようになります。 電流の経路に関係ありませんので、「電源のプラス→回転軸→ブラシB→磁石中央→ブラシA→環状の給電線→電源のマイナス 」となります。 ポイントは、トルクが生じるのはブラシBだということです。また、回転半径は小さくしなければなりません。 ブラシAは磁石の中心に位置していますので、トルクは生じません。 トルクは(腕の長さ×力)で、ブラシAで生じる力はブラシBより大きいのですが、磁石の中央部分から離れているのと、例え力が生じても腕の長さがゼロなのでトルクは生じません。 ブラシBは磁石中央に近いところで、磁石に取り付けます。 S極を上として回転軸にプラスを印加します。 図1と見比べるとブラシBに力が生じ、回転軸が固定されていますので、磁石がブラシAを擦りながら時計方向に回転するはずです。

磁石を振り回す機構で、やたらと回転体のモーメントが大きいので難しいと思われます。 機構的に難しいので実際に回転させるには相当工夫が必要だと予想されます。 どなたか挑戦をお願いできませんでしょうか。

回転軸への給電を下から行って、ブラシAを導通のある台車にしてもよいかも。 と、ここまで考えて

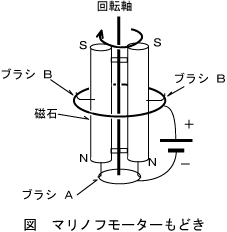

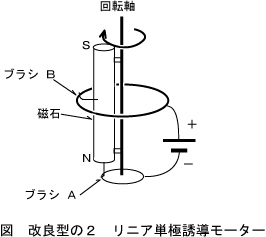

・・・・さらに追記 ブラシBに生じるのはブラシBを回転軸から「弾く」力だけのような気が。 う~ん、このままだと、たぶん回らない。経験上たぶん回らない。 回転体の回転モーメントはブラシBに力が生じてもゼロだ。これではだめだ。 ブラシAに力が生じるなら回るけれどブラシBではだめでしょう。 給電点より大きな直径のリングを磁石中央の外側に設けてブラシBを外向きに大きなリングに接するように取り付ければ回るでしょう。

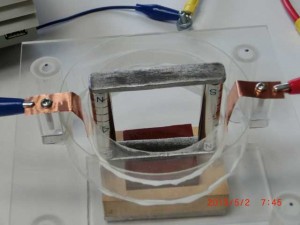

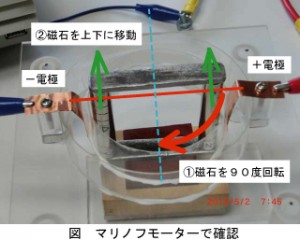

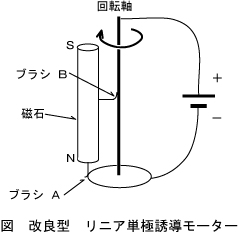

図4

図4

でも、図4だと回転軸の中心を磁石の中心から少しずらしただけになりますね。苦労の割には面白みに欠ける。

結論、単極誘導モーターは、簡単なんだけど、一筋縄ではいなかいということで。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。