聖書には、 イスラエル は再建されると預言されているようです。聖書の預言とは?より。

★もう一度イスラエルは集められるという預言

聖書の預言はそれで終わりではありません。神はユダヤ民族を完全に捨ててしまわれたのではありません。エゼキエル書36章24節には、

「私はあなたがたを諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなたがたの地に連れていく」と預言され、イザヤ書11章12節では、

「主は、国々のために旗を掲げ、イスラエルの散らされた者を取り集め、ユダの追い散らされた者を地の四隅から集められる。」と預言されていました。

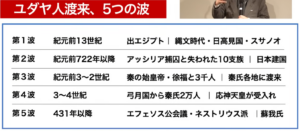

これらの預言が実現する兆しは何世紀もの間、まったくありませんでした。しかし、預言を研究していた学者達は、「聖書によれば、ユダヤ民族が故郷に帰り、彼らの国が再建される時が必ず来る」と主張し続けていました。果たして、その預言は文字通り成就したのです。1930年代になって、突然多数のユダヤ人達が世界各地の離散地からパレスチナへ帰りはじめ、ついに1948年5月14日、イスラエル共和国が再建されたのです。

下線は管理人。

しかし、現代のイスラエル共和国の再建には反対も多いと言います。wikiのシオニズムより。

シオニズムという呼称は、1890年代、オーストリアの同化ユダヤ人であるナータン・ビルンバウムにより考案された[6]。当時の19世紀末ヨーロッパでは反ユダヤ主義が吹き荒れていた。シオニズム運動の名前の由来は聖書のゼカリヤ書の言葉に由来する。

略

1947年に国際連合によるパレスチナ分割決議を経て、1948年にイスラエルが建国され、ユダヤ国家が誕生した。

シオニズムの運動に全てのユダヤ人・ユダヤ教指導者が賛同したわけではなく、西欧社会で確固とした地位をえているユダヤ人の中には関心を寄せない者もいた。また、伝統的なユダヤ教徒には、メシアによるイスラエルの再建というヤハウェの約束を信じてきた観点から、シオニズムをユダヤ教のメシア信仰に対する裏切りであるとみなし、反対する者が多かった。核心が政治的なもの、あるいは「民族的なもの」なのか、宗教的なものなのか、様々な解釈の違いもある。

下線は管理人。

現在のところ、中東地域において、イスラエルはほぼ孤立しています。支援国であるアメリカも巨額の財政赤字に苦しむとともに大統領選挙を前に混乱しています。遂には、イスラエルの崩壊も囁かれています。

管理人は、イスラエル共和国には「人工国家」いう感があり、違和感を持っています。あらゆる困難を詰め込んだような感じがします。無理矢理作り出した国家であり、聖書にあるイスラエル再建が成就したなどとは思えません。これほどの混乱が事実を示しています。 続きを読む →

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。