ある科学者は、人類のことを低い枝の先を登るアリに例えました。更に上へ登るには、幹の分岐点まで降りて再び登り始める必要があることを説きました。 我々が上へ登り続けるには、フリーエネルギー装置ができればOKなのでしょうか?管理人はそうは思いません。ただ、19世紀なりからやり直せばよいのではなく、それなりの手順が必要だと思います。その理由を説明するため、以下に5つのことを書きます。

(あ) 管理人は10年ほど前に、知人から人権団体の人たちのことについて次のように言われました。 「彼ら人権団体の人たちは世の中に差別がなくなれば仕事がなくなるんだ。だから、彼らは差別がなくなったら困るんだ。」 微妙なところですが、知人が言ったのは職業を差別したものでも個人を特定した差別でもありません。 現に時限立法が切れたときにある人権団体は解散しました。むしろ管理人は、知人の言葉は言い得て妙、核心を突いていると思いました。 この考え方はいろいろな職業についても当てはまります。

- 世の中に病気が無くなれば医者は失業する。(少しでも高い医療点数の手術を施したい)

- 世の中に病気が無くなれば製薬会社は潰れる。(少しでも多くの医薬品を売りたい。他の病気の引き金になる医薬品を作る?)

- 世の中に争いが無くなれば警察官は失業する。(暴力団とはほどほどの関係に)

- 世の中に争いが無くなれば兵器産業は潰れる。(何とか戦争を起こしたい)

- 世の中の相互理解が深まればマスコミは不要になる。(意図的に知らせないことで相互理解を阻害する。特定の事柄を持ち上げる。あるいは叩くことで報道機関勢力を拡大)

- 耐久消費財が長持ちすると製品の製造販売会社が不振になる。(ソ似ータイマー)

- シロアリを根絶すると駆除会社は不要になる。(無料点検と称して撒く?)

- 人々が心の平安を得たら宗教者は失業する。

- PCウイルスが無くなれば対策ソフト会社は不要になる。(新作を流す?)

他にもいろいろあるでしょうけれど、よく考えたら、上記のすべての人の行動原理は同じです。 お金:通貨の為に行動を起こしています。時には自らの仕事を増やすために悪事も働きます。 ネット上ではテレビ・新聞報道各社マスコミのことをマスゴミと呼んでいます。 何か事象・事件の報道があれば、その金の流れを追い、誰が得するかを見れば本当のことが分かるといわれています。

(い) 2011年8月26日NHK・BSプレミアムで放送があった「いのちドラマチック夏休みスペシャル オオカミはこうしてイヌになった~遺伝子1万5千年の旅~」という番組を見ました。 ロシアの遺伝学者が40年間に渡って毛皮用のキツネを選択交配することで人に慣れたエリートキツネを作り出したという話しです。

ロシアでは古くから毛皮をとるためにキツネの飼育が行われていました。 ロシアの遺伝学者ベリャーエフと神経細胞学の研究者のリュドミラ・ニコラエブナ・トルットは1959年から「家畜化プロセスの解明」の目的で毛皮用のキツネの飼育を始めました。実験個体として、エストニアやアルタイの毛皮用キツネの飼育場から、30頭の雄ギツネと100頭の雌ギツネが選ばれました。実験では誕生した子ギツネをテストし、「生まれつき人間に慣れている個体」を選択し交配しました。

何十世代に渡る選択交配の結果生み出されたエリートキツネは、人間との接触を切望し、尻尾を振ったり、人の気を引くために鳴き、人の臭いをかぎ、なめたがるし甘噛みをします。 驚くことに「生まれつき人に慣れている個体を選択交配した」だけのエリートキツネに白色毛が現れたり、巻き尾、垂れ耳を持ち、頭蓋骨に占める顔の割合が大きくなる等の特徴が現れたということです。 番組の内容を知りたくて検索した所、こちらとこちらに詳しく書かれていました。一部を引用します。

ベリャーエフと彼女の研究は1959年に始まった。研究の目的は「家畜化プロセスの解明」だが、その手法として、 「遺伝的な」というよりは「ふるまい」による選別を行った。実験個体として、エストニアやアルタイの毛皮用キツネの飼育場から、 30頭の雄ギツネと100頭の雌ギツネが選ばれた。実験では、誕生した子ギツネをテストし、「生まれつき人間に慣れている個体」を選択し交配した。

キツネは一生をカゴの中で過ごし、人間との接触は給餌のときのみ。人間による訓練は一切行わなかった。 「人に馴れる」かどうかのテストは次のように行われた。

●生後1~6、7カ月 性的成熟前の選別テスト

petimg6 人間になでられたり、抱かれた状態で、人間の手から餌を取る。テストは毎月、カゴの中と、 他の子ギツネがいる部屋の中という2つの異なった環境下で繰りかえされた。このテストにパスした個体が、生後6、7ケ月、 性的成熟後の選別テストに回された。成熟後のテストで、キツネは次の3つのレベルに分類された。

人間から逃げる、触られると噛む(このレベルでも、人間から手渡しで餌をもらうので、野生のキツネよりはよほど馴化しているといえる)

人間がなでたり抱き上げたりすることを許すが、自ら感情表現はしない。

人間に対して、尻尾を振ったり、くんくん鼻を鳴らしたり、親しみを示す。

●選別交配の6代目から、さらに厳しいテストを追加した。

人間との接触を切望し、人の気を引くためキーキー鳴き、人の臭いをかぎ、なめたがる。

このテストをパスした個体は「エリート」と呼ばれた。エリートクラスのキツネは、実に生後1ケ見頃からこの「人間馴化」の兆候を示した。

交配10代目、18%がエリート

交配20代目、35%がエリート

現在、70~80%がエリート

このような交配の結果、注目すべき身体的変化も現れた。

8~10代目、特定部分に毛色の変化が現れた。特に顔面に色素の抜けた白色毛の部分が現れた(これは犬や牛、 馬などでも家畜化によって生じたことが知られている)。耳がやわらかく垂れるようになった。

15~20世代以降、尻尾と足が短くなった。頭蓋骨に占める顔の割合が大きくなった。

このような変化は、形質による交配でなく振る舞いによる交配によって現れた。これはメンデルの遺伝法則に従わない。 このような身体的変化は「発達遅延」によって起こると考えられている。「柔らかい耳」は子供の象徴だし、 白色毛はメラニン細胞が未発達で色素が合成されないことを意味する。

ベリャーエフの実験開始から40年、4万7千頭のキツネの実験を通じて、現在、 200頭のユニークなエリートギツネが存在している (1995年には600頭いたが、その後の経済危機のため削減された)。 これらは一風変わった動物だ。従順で教えやすく、人を喜ばせたがり、人に馴れている。彼らの振る舞いは、 まさに犬のようで、外敵から人を守り、きゃんきゃん鳴き、名前を呼ぶと何処にいても犬のように舞い戻り、すまし顔で主人の側に座る。

狼から犬への移行は数世紀を経て実現したが、ここのキツネのペット化は40年で実現した。

キツネの成熟期間はおよそ10ヶ月くらいのようです。交配を40年間続けたならば40世代くらいは選択交配したことになります。 エリートキツネは遺伝子的に変わらないにもかかわらず、40年で人に慣れた上に身体的特徴が著しく変化したことになります。 よく知られたメンデルの法則に従わないと述べられています。

(う) 世の中には、ありとあらゆる思想・主義主張や宗教があります。多国間・多国籍企業間の貿易など経済活動も盛んですし、各地での地域紛争も続いています。 また、日本においては領土問題があります。 管理人はこれら多くの懸案・協議・争い・諍い等々を観察した結果、根本に「二元論あるいは二項対立」があると思いました。 二元論の起源は古くグノーシス主義とも関連があり、紀元2世紀頃には存在していたようです。 二項対立は例えていえば、闘牛士が持つマントのようなものです。 スペインの闘牛士は赤いマントを持ちますが、現実の主義主張や宗教の「色」は様々です。 赤や青、ミドリに黄色。ありとあらゆる色のマントがありますけれど、管理人の観察の結果では、闘牛士は一人のようです。 なぜなら、(あ)で示したように、ほとんどの人・組織の行動原理はまったく同じだからです。 二項対立の例をあげれば次のようなものがあります。

1.英国議会の右翼席と左翼席

2.二大政党

2.二大政党

3.使用者と労働者

4.イラクのシーア派とスンニ派などに代表される宗教対立

5.社会主義と資本主義あるいは共産主義並びに国家間の対立あるいは貿易摩擦

6.どちらに正義があるかという議論

あらゆる対立や紛争、議論などAやBあるいはCといった幾つかに分かれて行われる行動は、例え民主主義のもと多数決で決定されたとしても、結局の所はお金:通貨の制度を維持する行為に他なりません。 で、様々な主義主張という「色のついたマント」の向こうにいるのは闘牛士です。 その闘牛士とはお金:通貨のシステムを作っては壊し、作っては壊すことを続けている両替屋(金融資本家)だと考えるようになりました。 彼ら金融資本家は、18世紀後半、イギリス産業革命の頃には存在しました。あるいはもう少し古く17世紀頃には存在したようです。 また、一説によれば、為替の起源は紀元前3000年頃に、古代バビロニアであったとされますから、その時代からいたかも知れません。

現代の金融資本家たち一族が17世紀~18世紀後半から血統的にあるいは商習慣としてつながっているならば、約260年間余に渡って同じ行動原理を持ち続けていたことになります。

(い)にあげたエリートキツネの例にならって考えてみます。 人間の一世代を30年とすると、彼ら両替屋たちが17世紀からおよそ10世代もの間、同一の行動原理を持ち続けていたことになります。 すると、両替屋たちの「約18%」、10人に2人は生まれながらにして「犯罪者」ということになります。 何故なら、過去の争いのほとんどすべてが、この行動原理に基づいて起こされてきたからです。 もし、紀元前バビロニアの時代から彼ら両替屋たちの行動原理が受け継がれてきたとするならば、現代の金融資本家(両替屋)たち一族は、生まれながらにして100%犯罪者の資質を持っているということになります。

大事なことは(い)にあげたエリートキツネには遺伝学者という飼い主がいましたけれど、両替屋(国際金融資本家)たちには飼い主がいないということです。 彼らはお金の特性を熟知し自らの意志で自己の特性を強化してきたのです。 あるサイトによりますと、「彼らの強欲装置全体が、石油に大きく依存しているので、石油を使い続けさせるためには何処までも行くのです。この井戸が涸れれば、彼らの血液であるお金の供給も涸れます。奴らの小さな爬虫類の脳は、彼らの金庫に加速しつつ流れ込む金の供給がなくなるという考えに、耐えられない。」と述べられています。 支配者である両替屋たちは、自らの意志で特性を強化してきたにもかかわらず、自らこの行動原理を捨て去ることが出来ないのです。通貨を熟知し支配している彼らこそ数字(お金)に支配されているのです。 彼らに地球の運営をまかせ続けることは、間違いなく破滅につながることでしょう。

とても傲慢なようですけれど管理人は、彼ら両替屋には、生まれたときから特別の教育プログラムを施すべきだと考えます。 (注:実際には、このような差別的な行為ができるはずもありませんけれど。)

(え) 管理人は、「人は出生に始まり、死により終わる」と考えてきました。死んだらおしまいということです。 ところが3年くらい前に、あることが切っ掛けで、「生まれ変わりがある」のではないかと感じるようになりました。

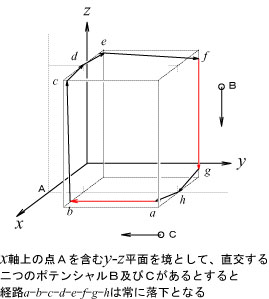

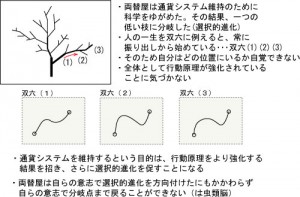

(お) 人の一生が「出生に始まり、死により終わる」と考える場合について、人類の進化を双六(スゴロク)に例えて考えてみます。 この場合、各個人にとって一生は「毎回、双六を振り出しから始める」のと同じだというように考えられます。下図参照 しかも双六のバージョンは、お金:通貨システムによる行動原理によって(1)から(2)へ、次いで(3)へと次第に変化していきます。 各人は全体図のどの位置にいるかの自覚はありません。 そして全体としては、お金:通貨システムによる行動原理は時代とともに強化されることになりますが、ほとんどの人は気づきません。 世代を重ねる間、個々人はほとんど進歩がないにもかかわらず、全体としてはお金:通貨による行動原理は強化されるということです。

ここで、(え)に示したように「生まれ変わりがある」と考えた場合はどうでしょう。各個人にとって、双六は一つの大きな図版となり、生まれ変わるたびに次第に上へと進むことができます。何より、全体の進歩を見渡すことができるのです。

(う)において、両替屋たちを隔離して特別の教育プログラムを受けさせると書きましたけれど、それで問題が解決するはずはありません。 何故なら、(あ)に示した社会構造や(い)に示した二項対立の構図には、管理人を含めてすべての人が入っており、お金:通貨システムによる行動原理を強化・維持する行為に参加しているからです。 管理人の自戒もこめて、重力により閉じこめられた地球の人々全員がお金:通貨システムの強化に責任を持つものであって、両替屋のみに罪を押しつけることが出来ないものであるということです。 つまり、ある科学者がいうように、我々が幹の分岐点まで降りて再び登り始める為には、お金:通貨システムを強化する行動原理を捨て去る必要があるということです。 具体的には、両替屋たちに自らの過ちを認め、行動を正すように説得し、(あ)の社会構造や(い)に示した二項対立による行動原理の強化を廃止すべきなのです。(注:分割統治ともいわれる仕組みです)

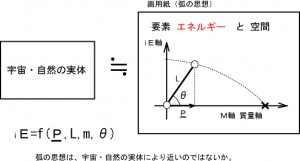

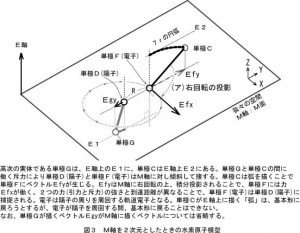

その上で、ある科学者がいうように、物質科学の基礎となる2つの科学(精神科学と社会科学)をしっかり準備することが是非とも必要だということです。 弧理論の英語表記が(Arc Theory)ではなく(Ark Theory)である理由がここにあります。その説明は別途になります。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。