武田邦彦氏の動画は好んで観ます。

.

動画1

武田氏について、ドンデモなどの評価がありますけれど、氏は動画のインタビューで「本当か?ウソだろう?ということを意識的に書いていますか?」という問いに

「はい。いかがわしい話だなあと思いながら読んでくれればいい。それがいい。・・・真実はいかがわしい中にある。」

と答えています。

武田氏の意図は、読んでいる人や観ている人自身に「考えて貰いたい」のだと感じます。 大凡の人は新聞テレビ等のマスコミからの情報を鵜呑みにして、受け売りしています。 そうではなくて、武田氏は、「このニュースの」背景は何か?誰が出してきたのか?どういう経緯で出てきたのか?結果、誰が得をし、損をするのか?などを各自で考えることを促しているのだと理解します。 テレビ番組での紋切り型の解説など不要です。いや解説ですらありません。

の意味は、「よい考えも浮かばないのに長く考え込むのは何の役にも立たず、時間の無駄だということ。」 とあります。

十分に考えた結果が、たとえ拙くあったとしても、平均的な結論に至ったとしても、自身が懸命に考えたというプロセスは残ります。それが大事なのだと思います。 無駄ではありません。

・

これまでの研究・考察の結果、地球上のあらゆる喧噪は、本質的なこと一点さえ明らかになったならば、すべて吹き飛ぶだろうという結論に達しました。

ある話題について、懸命に考える中で意見Aと意見Bがあれば、どうしてもどちらかに荷担したくなります。 よくよく考えると、問題設定そのものが意図して起こされているように思えます。 すべてが有りもしない「お金」のために起こされている様です。 タマ+シヰ=魂 のシヰの特性と有りもしない「お金」の特性がよく合致しています。 行き着くところは、全消費=戦争 です。

紙幣・貨幣は「お金」の偶像 時計は「時間」の偶像 どちらも存在しません。

すべての騒動の原因は、有りもしない「お金」が原因です。お金に皆が神頼み。

.

動画2

止まったら死ぬ経済の元、シヰなるがままに全消費。

欲しい欲しいの「シヰ」を何かに例えるなら

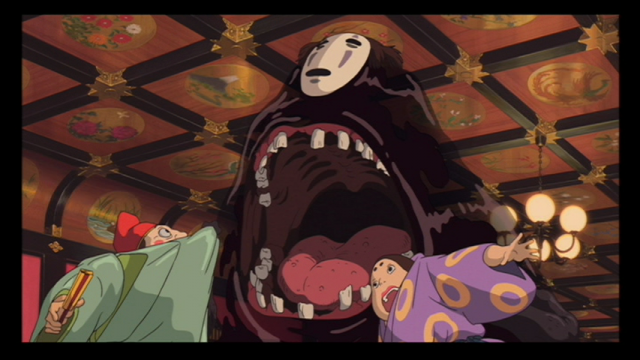

写真1 出典はこちら

写真1 出典はこちら

カオナシです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

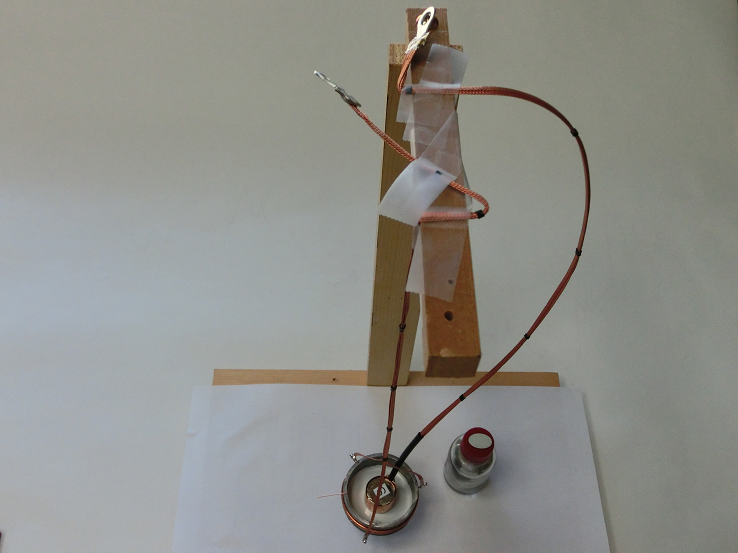

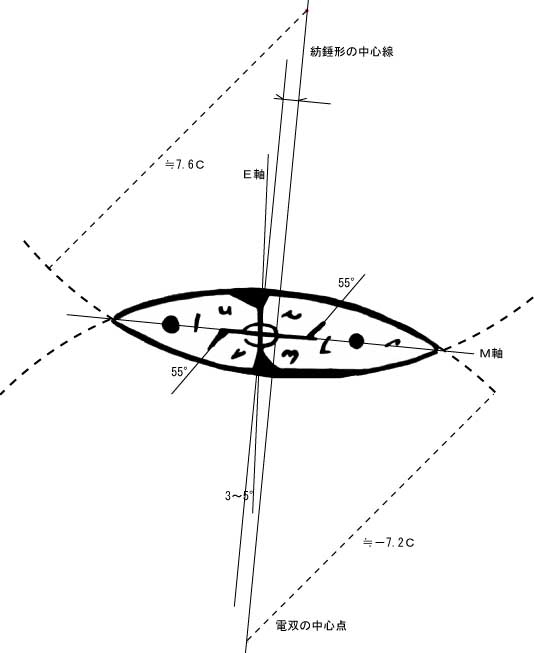

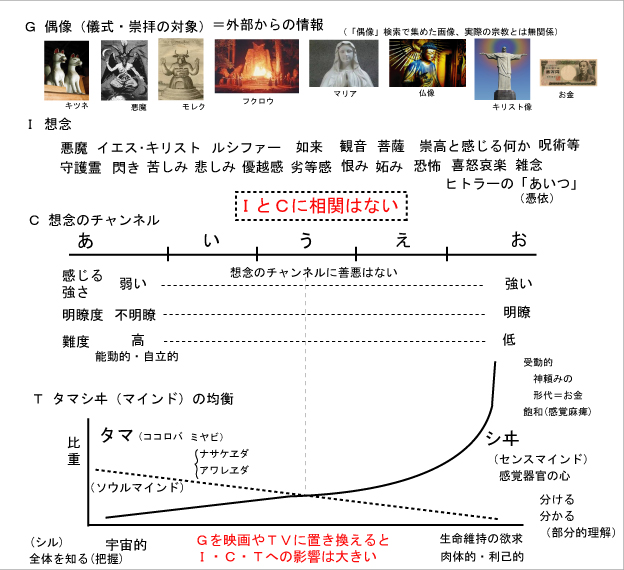

図1

図1 図2

図2  写真1

写真1 図1

図1 写真1

写真1 図1 注:G偶像の欄に「時計」が抜けています。

図1 注:G偶像の欄に「時計」が抜けています。 写真1 出典は

写真1 出典は