うまく書けるかどうか分かりませんけれど、やってみます。

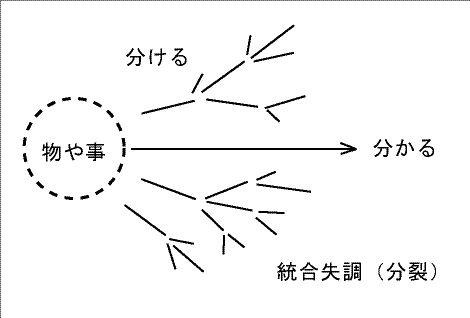

自然科学は、五感による刺激によって感じる「物や事」を「分ける」ことによって、「分かる」ようにするのが目的です。 自然科学の対象とする「物や事」は、岡潔のいう「意識を通す」「言葉で言える」ものが対象です。 「意識を通さない」「言葉で言えない」物や事について、彼ら自然科学者は「無いとしか思えない」のですから、何も考えていないということになります。

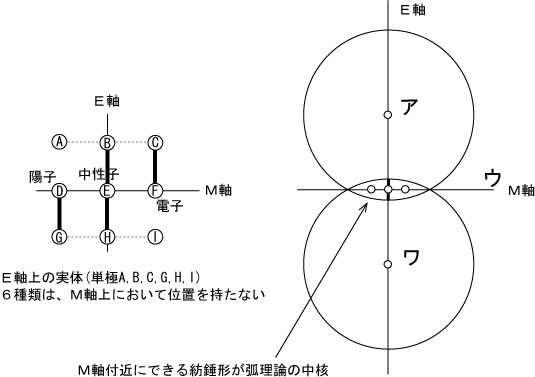

図1

図1

の様に、物や事を分類整理することにより、物や事の本質が「分かる」と思っています。しかし、実際は、研究者が全体を見渡すことが出来なくなっています。いつも引用するある科学者の言葉を示します。

我々は科学者たちが既成概念という鋳型で固められていることを知った。彼らは遠くまで進みすぎている。その結果遠い道のりを後戻りしなければならない。私の言う意味を比喩によってもっと易しく言ってみよう。科学知識を求める人間は木に登るアリのようなものだ。自分では上方へ動いていることがわかっていても、その視野は狭すぎて幹全体を見通せない。そのために幹を離れていることに気付かないで下方の枝の方へ移動するかもしれない。いっときは万事うまくゆく。自分ではまだ上方へ登れるし、進歩という果実を少し摘み取ることもできる。だがその枝が急に無数の小枝に分かれていろいろな方向に葉が散らばっているために本人はまごつき始める。同様に知識の探求者は常に確固たる者であった。基本的法則がいまや分かれ始めて、反対の方向に散らばり始めていることに気付く。すると科学者は心によって受け入れられる知識の限界に近づいていることや、あらゆる物理的法則は究極的には全く統計的なものになるという結論に達する。これは地下鉄の列車に乗って行くようなものだ。たぶん最後には目的地へ着くだろうが、どこへ行くのかがわからないために、同じ場所へ着くのにもっと短くて容易な方法があることを確かめることができない。

ある科学者の言った、「あらゆる物理的法則は究極的には全く統計的なものになる」というのは量子理論のことを云っています。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

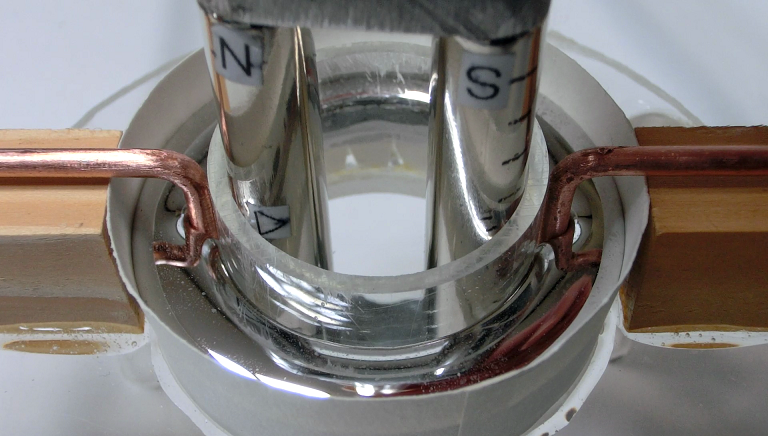

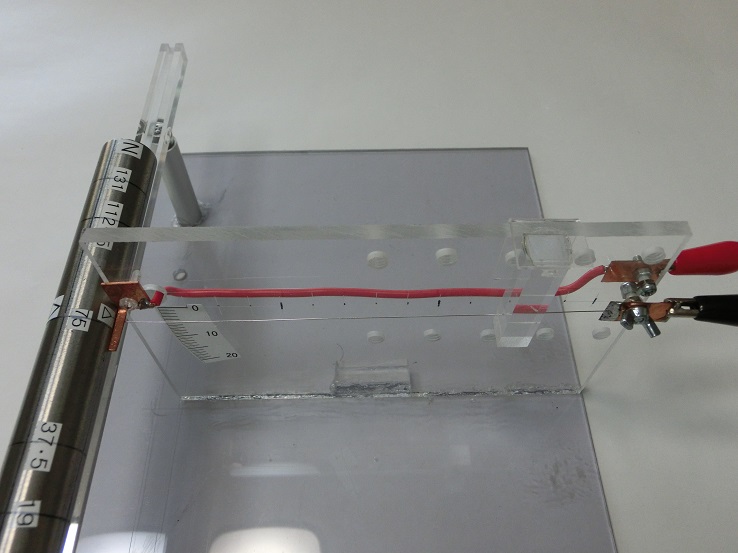

写真1

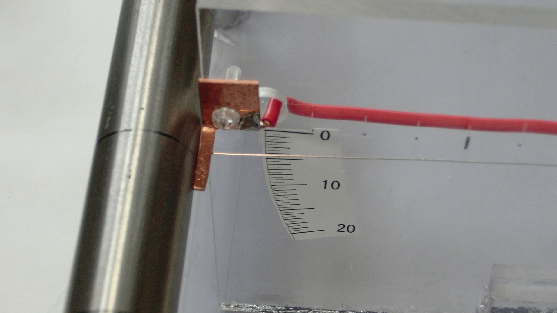

写真1 図1

図1 写真1

写真1 写真1

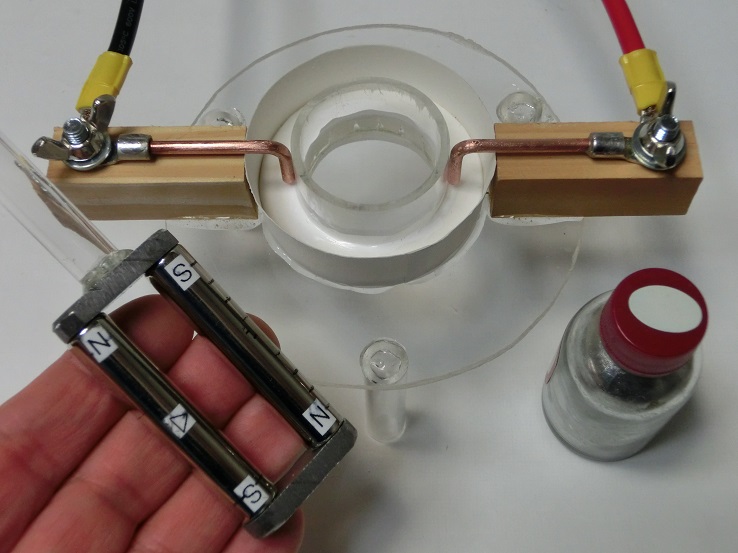

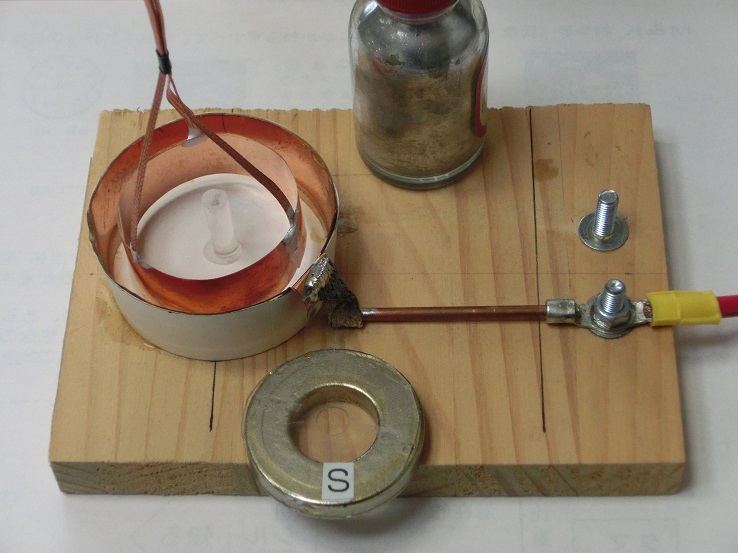

写真1 写真2

写真2 写真1

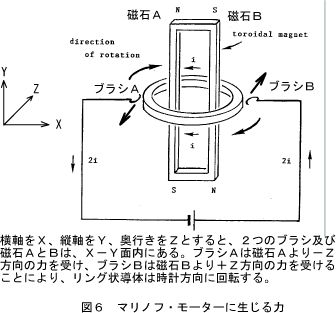

写真1 図1 右

図1 右 図1

図1  写真1

写真1 図1

図1