岡潔の「わからないものに関心を集め続ける」というのは、わからないから考え続けるのであって、わからないものがあるかどうかさえ考えが及ばないのは、どうしようもありません。

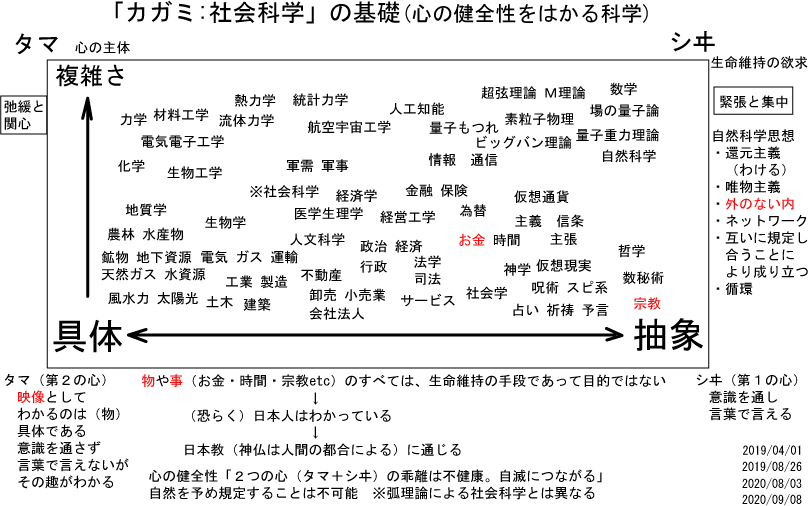

岡潔は「情・知・意」の順に働くと云いました。知と意は、「意識を通し言葉で言える」ものですが、情は意識を通さず言葉で言えません。情がなければ、何事も始まりません。「わからないもの」の有無に考えが及ばないのでは、何も始まらないのです。

岡潔は「情・知・意」の順を云いましたが、人に情を強制することはできません。どうもがいても意味をわかっていただけないのです。

面白いことに、日月神示には、該当する部分があります。一部引用します。ひふみ神示 第八巻 磐戸(一八十)の巻より。

第二帖(二三八)キつけてくれよ、キがもとざぞ、キから生れるのざぞ、心くばれと申してあろが、心のもとはキざぞ、総てのもとはキであるぞ、キは(よろこび)ざぞ、臣民みなにそれぞれのキうへつけてあるのざぞ、うれしキは うれしキことうむぞ、かなしキは かなしキことうむぞ、おそれはおそれうむぞ、喜べば喜ぶことあると申してあろがな、天災でも人災でも、臣民の心の中にうごくキのままになるのざぞ。この道理わかるであろがな。爆弾でもあたると思へばあたるのざぞ、おそれるとおそろしことになるのざぞ、ものはキから生れるのざ、キがもとぞ、くどくキづけておくぞ。ムのキ動けばムくるぞ、ウのキうごけばウ来るぞ、どんな九十(コト)でもキあれば出来るぞ、キからうまれるぞ、勇んで神の御用つとめて下されよ。十二月三十一日、

の一つ九

。

強調は管理人による。 キとは、ヲシテ文献の「キ(東)・ツ(西)・ヲ(中央)・サ(南)・ネ(北)」のキです。漢字で書くと(気)です。日の昇る東(キ)です。命でありパワーであり、エネルギーの源というキです。

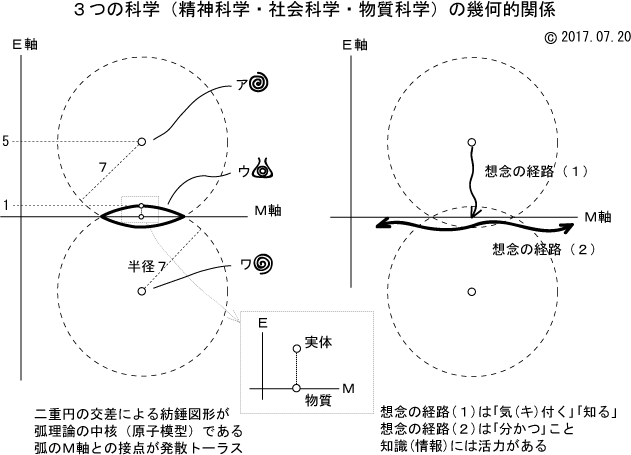

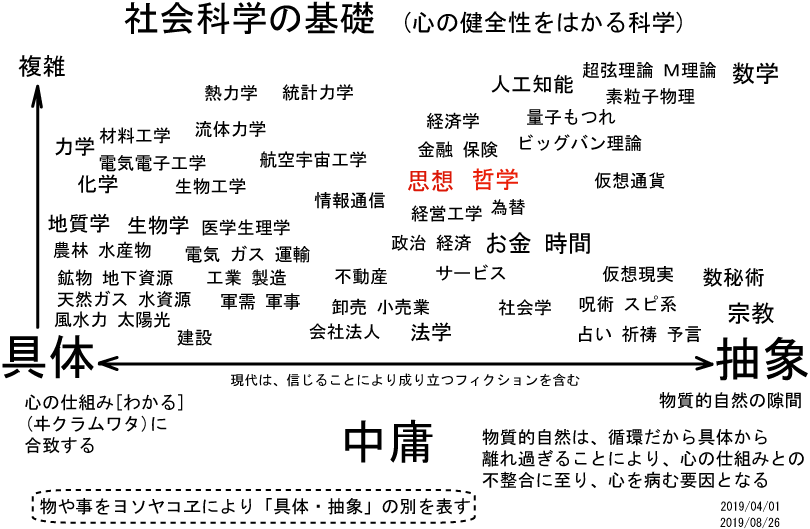

図1

図1

岡潔は「情」と云いましたが、ヲシテ文献では![]() トのヲシテですし、日月神示では気(キ)です。日月神示で最も力説しているのは、皆に気(キ)づくよう促しているのです。人から気(キ)づくよう強制することはできませんけど、日月神示ならOKです。

トのヲシテですし、日月神示では気(キ)です。日月神示で最も力説しているのは、皆に気(キ)づくよう促しているのです。人から気(キ)づくよう強制することはできませんけど、日月神示ならOKです。

「気(キ)づく」ならば、現代人の誰でも意味がわかります。「キがもとざぞ」ですから、日いずる我が国、ヒノモト(日本)に通じるのです。

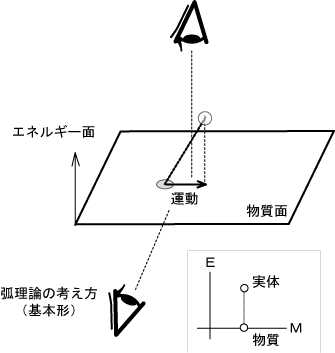

図2 別の次元軸上にある中心が「ア」と「ワ」。「ア」は日月神示の「○+ゝ」に同じ。

図2 別の次元軸上にある中心が「ア」と「ワ」。「ア」は日月神示の「○+ゝ」に同じ。

キは大宇宙の中心であるアより来ます。岡潔の情は、ヲシテ文献の心の隋心であるナサケヱダに同じです。情は「時の現在が(映像として意識を通さず言葉で言えないが)わかる」です。

人は、わけることによりわかっているのではありません。朝目覚めて、気(キ)づいてから漸く意識するのです。

「心の仕組みと働きを別の次元軸に求める」というのは、上記のことが事実だと認めることです。現在までのところ、そうとしか思えません。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

図1

図1  図1

図1 写真1

写真1  図2 出展:

図2 出展: 図1

図1 写真1

写真1 図1

図1 図2 出展:

図2 出展: 図1

図1