過去記事と重なると思いますが。

某大手の携帯通信会社が提供で、独創的な研究を行う人とテーマを紹介するTV番組があります。 管理人も興味深くて時折見るのですが、「通信を世界の誰とでも簡単に只(タダ)で提供できる」研究を行う人は決して紹介されません。 当たり前のことです。

ノーベル平和賞が胡散臭いと感じる人は多いと思います。地球温暖化詐欺のアル・ゴア、平和に貢献したとは思えない米大統領、第2のアウンサンスーチーと呼ばれるマララ。 同様にノーベル物理学賞が権威にある「誰か」に都合が悪い研究は決して対象にならないことは容易に想像できます。

発光ダイオードは生活の必需品です。IPS細胞の研究が人の健康に役立つ日がくると期待されます。素粒子の研究によって、宇宙の本質がわかってくると期待されます。いずれも凄いことだと思います。

素粒子の研究に50年の歳月と何兆円もかけて凄いことだと感心します。でも、国家間で資金を融通しなければ、先へ進めない研究とはいったい何なんでしょう? 数学者の岡潔は、

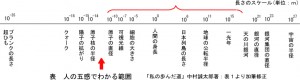

「物質は、途中はいろいろ工夫してもよろしい。たとえば赤外線写真に撮るとか、たとえば電子顕微鏡で見るとか、そういう工夫をしても良い。しかし、最後は肉体に備わった五感でわかるのでなければいけない。」

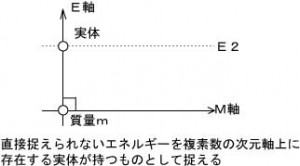

と述べています。 発光ダイオードもIPS細胞も日常生活に役立つだろうことは理解できます。五感でわかるからです。 素粒子あるいは亜原子粒子を束にして身体に当てれば影響があることも理解できます。 しかし、ヒッグス粒子の存在が確かでも、「五感でわかる」とは思えないし、体感できるとも思えません。 「この物体の加速のし難さはヒッグス粒子のせいだな!?」と体感した人がいるならお目にかかりたいです。 ですから、費用のかかりすぎる点、五感でわからないことから、素粒子研究に未来があるとはどうしても思えないのです。

詰まるところ、岡潔の言った「五感でわかる」ことを研究する以外に、先へ進むことは不可能であって、この世界においてお金の制御の権利を持つどこかの「誰か」に都合が悪い研究は何かを、それこそピンポイントで目指すことが必須だということです。

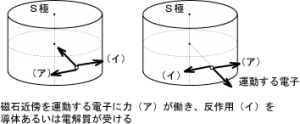

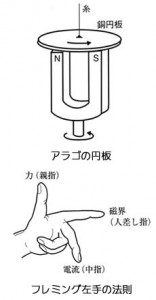

現象を単独で取り出すのは至難です。続いて新規のことだと証明することも不可能なことのように思えます。管理人もLCRの研究で新規のことを見いだすことは無いと思っています。 でも単極誘導の現象は別です。大学の時の教科書「電気磁気学 約360ページ」には、単極誘導について、わずか1ページの半分しか記述がありませんでした。 たとえ現象が微弱で利用価値がない単極誘導であっても、理解できない部分があるのに放置されているのか、さっぱりわかりません。 紋切り型の説明で納得しているというのがわかりません。

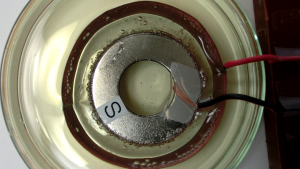

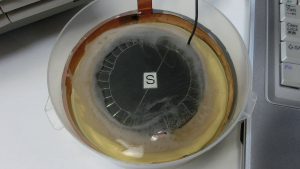

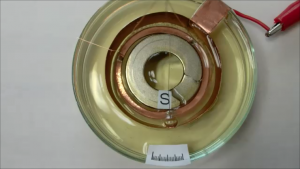

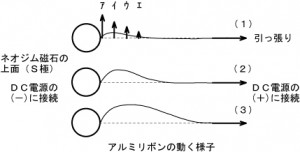

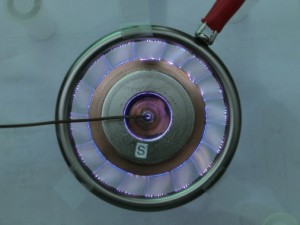

19世紀前半の頃、世界(もちろん西洋世界)に電気磁気の研究を行う物理学者が30人ほどしか居ないころ、大学で教える電気磁気学、電気工学の教科書を作る過程で金融資本家の圧力があって、単極誘導が小さく扱われることとなったのではないか、と推測しています。ですから、管理人としては、単極誘導のことを教科書のとおり解釈して終わりではなくて、実際に試してみる。それも電磁気学の教科書は脇に置いて、装置を作ってやってみることが必要だと思います。それほど自信があるわけではありませんけれど、競争の熾烈な分野は無視して、「こっそりと」ということです。

大事なこと2つ。

素粒子研究を含めて、現代物理学は「天動説のまま」変わってないと感じます。

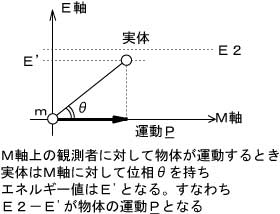

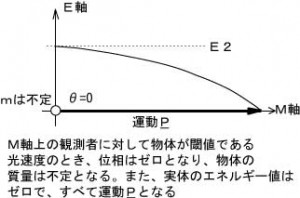

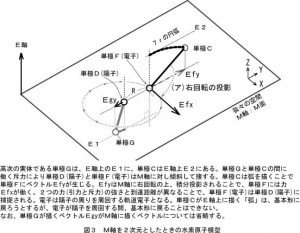

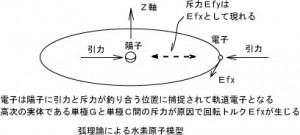

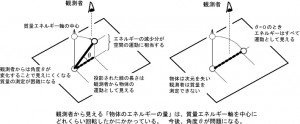

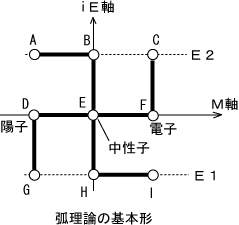

単極誘導モーターの研究を続けると、「磁力線は磁石にくっついて回るのか、それとも空間に張り付いて固定されているのか」という疑問が出てきます。空間に固定されていると書かれている参考書もあります。「磁力線の運動を定義できない。導体円板・ブラシと観測者との相対的な運動にある」という参考書もあります。 管理人の経験では、すべての現象が相対的であると感じます。後者の参考書に近いです。 一方で、素粒子研究は地球の地下に建設した加速器を通して素粒子の運動について研究しています。誰でも地動説を理解して、信じています。ところが加速器は、観測者に対して固定していて、観測者に対して運動する素粒子について調べています。当たり前のことなのですが、どうも素粒子の研究が「はなから地球を基準にしている」という当たり前のことが、天動説から抜け出ていないのではないかと感じるのです。理屈ではわかっていても、無意識に従来と同じ行動をとっていると感じるのです。単極誘導モーターの実験を行っていると、運動とは何かを深く考えます。それ故、自然と19世紀に戻って単極誘導モーターの力学的性質を知ろうという方向へ進んでいきます。回転運動にものごとの相対性を含んでいる(実感できる)ということは大事なことだと思います。

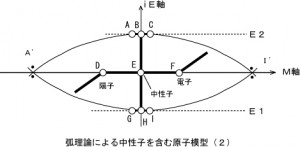

本質的に回転運動を示す現象は、単極誘導だけなのか?

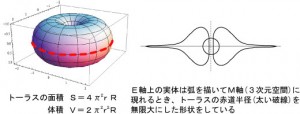

レシプロエンジンより理論的にローターリーエンジンの方が効率がよいことは理解しています。技術的にも難しいし、実際の効率もよくはありません。しかし、ローターリーエンジンは混合機の爆発膨張という「直線運動」を回転運動に変えているもので、原理的に回転運動を起こすものではありません。直流電動モーターも三層交流モーターも引き合う力・遠ざける力を回転運動に変えているにすぎません。ところが単極誘導は本質的に回転運動です。 単極誘導の回転運動は、斥力の一種です。回転運動は拘束力がなくなれば、接線方向に離れていきます。つまり、斥力です。もし、単極誘導の現象が唯一、本質的な回転運動であるならば、非常に重要なことだと思います。おそらく宇宙の本質にかかわることなのだと思っています。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。