日月神示、ひふみ神示の補巻 月光の巻第二十八帖に「悪を抱き参らせよ。善も抱き参らせよ。」とあります。その志を持つ人が日本に1%ほどいるようです。次の動画の1:00~あたりが重要です。

動画1 【今、世界はどうなっている?】林千勝×水島総 第21回「改竄された歴史、原爆投下の真の標的とは? / ユダヤ支配とアメリカ分断の政治構造」[桜R4/12/17]

水島総氏と林千勝氏が述べていることの大意です。

- 日本に目覚めている人は1%ほど。(世界にも)

- 反グローバリストたる福音派アメリカ人とて、インディアンを虐殺した歴史を持つ。

- 彼らもKKK、あるいは反ユダヤ主義の歴史がある。

- 彼らの歴史は200年ほどしかない。

- 日本人は、ユダヤ人と同じくらいの長さの歴史を持つ。

- 彼らと対等に渡り合えるのは日本人だけである。

- 我々は、アメリカの分断と同じところに居てはいけない。

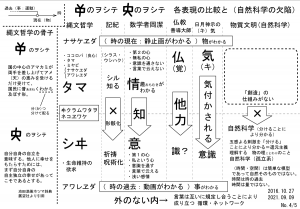

- 止揚(ドイツ語: Aufheben)が必要である。

- (別の動画にて)林千勝氏「日本が持つ”和”によって世界平和を成しえる。」

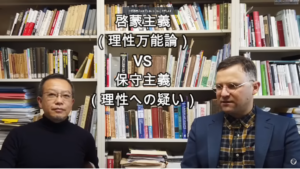

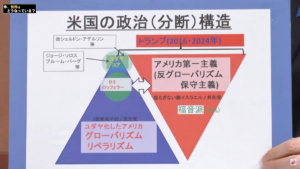

動画のキャプチャです。

写真1 米国における分断構造(影響力を持つユダヤ人対福音派を支持基盤に持つアメリカ第一主義者の構図)

写真1 米国における分断構造(影響力を持つユダヤ人対福音派を支持基盤に持つアメリカ第一主義者の構図)

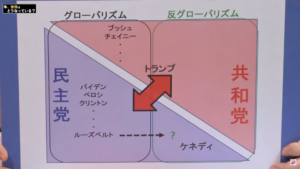

現在の米国の政治構造は、分断構造にあります。民主党の内に目覚めた反グローバリストが居て、共和党にもグローバリストが居る状態にあります。

写真2 民主党の内に目覚めた反グローバリストが居て、共和党にもグローバリストが居る

写真2 民主党の内に目覚めた反グローバリストが居て、共和党にもグローバリストが居る

林千勝氏『アメリカ第一主義の人たちは、反グローバリストではありますが、反グローバリストたる福音派のアメリカ人とて、インディアンを虐殺した歴史を持つし、クー・クラックス・クラン(英: Ku Klux Klan)、あるいは反ユダヤ主義という差別の歴史がある。第一、アメリカはおよそ200年の歴史しかありません。(グローバリストたる)ユダヤ人と対等であり得るのは日本人だけだ。」と言います。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。