解説するサイトですので、繰り返しになります。 実験を始めて来年2月で2年になりますが、管理人が行った一連の実験について時間が経って次第に管理人の思い違いや誤りがあることに気づくとともに理解が深まってまいりました。

.

実験1

は、よく知られた「銅円板と磁石が一緒に回転する」単極誘導モーターです。

電磁誘導は、コイルと磁石の間に磁力線が介在して誘導現象を起こします。力学的にも作用反作用が成り立っていることを実感できます。

ところが実験1は、磁石も銅円板も一緒に回転しますので(力学的に)1.反作用はどこへ行った?2.磁力線が介在しているなら磁力線は空間に固定されているのか?(空間に固定された磁場:磁界が反作用を受けている?)といった疑問がでてきます。 そこで管理人は

.

実験1-2

を行いました。常識的な結果ですけれど、反作用はスズメッキ線が受けていました。メッキ線が弾かれる振動を繰り返した後、ゆっくりと銅円板が回転し始めます。 反作用をスズメッキ線が受けているという観察結果に異論はありませんよね?

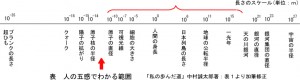

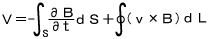

式1

は、銅円板と磁石がもつ磁束密度の関係を示しています。 発電機に電流を流すとモーターになるとされますので、式のとおりモーターを解釈するならば「銅円板と磁石」は「磁石の磁力線が介在」して回転することになります。

一方でメッキ線が弾かれる運動は、メッキ線に流れる電流と磁石が持つ磁力線との作用により振動しているとも解釈できます。 あるいは、「単極誘導モーターに生じる力の反作用」+「メッキ線に流れる電流と磁石が持つ磁力線との作用」によるのかも知れません。 この実験では、分離できないと考えられます。

次に行ったのは、

.

実験1-3

です。この実験も実験1-2とおなじで、ただ銅円板を固定したものです。 いくつかの実験を端折りますが

.

実験3

にたどり着きました。ここで特徴的なのは、プラス電極である赤のクリップを銅円板の外縁に取り付けたことです。電流は銅円板の回転軸を通っていません。

実験1-2では、銅円板が回転し始めてメッキ線が弾かれる幅は少し小さくなっています。 しかし、銅円板が固定された実験1-3から幾つかの実験も含め、実験3までにおいて、「メッキ線が弾かれる強さ」に差がありませんでした。 数値化してませんので証明はできないのですが、経験的に差はありませんでした。 メッキ線が弾かれる強さは、銅円板が固定されている状態でプラス端子が回転軸の中心にあっても、外縁にあっても同じ強さだった訳です。 ただし

.

実験3-2

は、メッキ線が銅円板に直接当たっていませんので条件が異なり、同一とは認められません。

結局、メッキ線が弾かれる現象が、「単極誘導モーターに生じる力の反作用」か、「メッキ線と磁力線との作用」なのか、それとも両方が加算されたものなのか判別できません。

一連の実験において、ご意見をくださる方とのやりとりで、管理人が磁石周囲の磁力密度の測定方法を誤っていたことに気づきました。そうすると、磁石中央部において磁束密度がゼロの環境で上記実験を行うことはできないということになります。ということは「単極誘導モーターに生じる力の反作用」と「メッキ線に流れる電流と磁石が持つ磁力線との作用」の両方が加わった結果だと考えて良さそうです。 もっとも「単極誘導モーターに生じる力の反作用」を磁場が受け持っているということを管理人は信じていませんが。

さて、

単極誘導モーターに生じる力の解析の

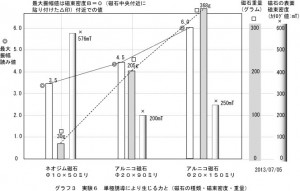

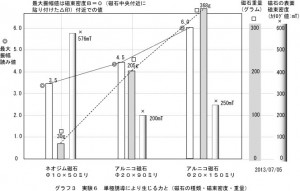

実験6(動画の3:49~)において、磁石(小)・磁石(中)・磁石(大)での弾かれる強さを比較しました。装置は実験4で用いたもので、電流と電圧は同じ設定です。磁石(小)はネオジム磁石(Φ10×50:576mT:30g)、磁石(中)はアルニコ磁石(Φ20×90:200mT:205g)、磁石(大)はアルニコ磁石(Φ20×150:250mT:368g)です。 いずれも磁石中央部で弾かれる強さを計っています。

結果は、

グラフ1のようになりました。

グラフ1のようになりました。

磁石の強さ(磁極端面での磁束密度:カタログ値)は、 磁石(小)>磁石(大)>磁石(中)

磁石の弾かれる強さは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 磁石(小)<磁石(中)<磁石(大)

質量は、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 磁石(小)<磁石(中)<磁石(大)

装置の設定は同じですから、磁石中央部の磁束密度の違いだけです。弾かれる強さが「単極誘導モーターに生じる力の反作用」と「メッキ線に流れる電流と磁石が持つ磁力線との作用」の両方が加わったものだとしても、「メッキ線に流れる電流と磁石が持つ磁力線との作用」は、磁石の強さに比例するはずです。

「単極誘導モーターに生じる力の反作用」がメッキ線を弾くことがなかったとしても、実験6による「弾かれる強さ」の違いは説明できないと考えます。むしろ、磁石による弾かれる強さの違いは、「単極誘導モーターに生じる力の反作用」が含まれていると考えるのが妥当だと思われます。そして、この結果は、式1をモーターに適用した場合に適合しないのではないかと思います。

初めてご覧の方に。弧理論によれば、「単極誘導モーターに生じる力の強さが磁石の強さ、かつ磁石の質量に比例する」のは、単極誘導の現象が「磁石の原子核と磁石近傍に位置する自由電子の相互作用」だと考えているからです。

以前から聞かされていたことながら、単一の現象として取り出すのは非常に難しいことだと思います。 それにつけても、単極誘導の現象は「(式では)力学的に作用反作用が成り立っていない」ようなのに、百ン十年以上も放置されていることの意味を考えてしまいます。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。