続きです。

いくつかの実験により、単極誘導モーターには、閉じた経路(回路)Lがどのような形であってもスズメッキ線を弾くという形で力を生じると理解しました。 ただし、式1の

「右辺第1項やローレンツ力」にかかる力も併せて生じることを考慮せねばなりません。

「右辺第1項やローレンツ力」にかかる力も併せて生じることを考慮せねばなりません。

そこで、閉じた経路(回路)Lが持つ線積分ができるだけ小さくなり、かつ、回路の内側の面積Sが小さくなる回路を持つスズメッキ線が弾かれる装置を考えました。

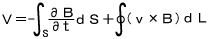

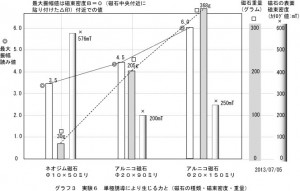

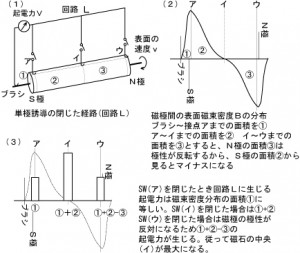

図2-1

図2-1

図2-1(1)で、回路Lの(+)からの太い線と細いスズメッキ線の間隔は約13㎜です。

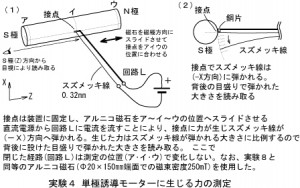

写真2-1

写真2-1

赤い線が(+)で、銅片をポリネジで垂直に設けたアクリル板に取り付けています。

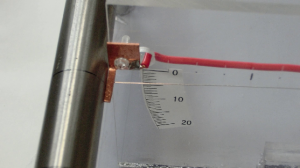

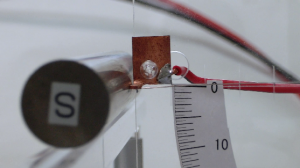

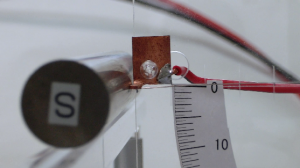

写真2-2

写真2-2

は図2-1(1)の視線から見たもので、スズメッキ線の持つ弾力から「弾かれた力」に比例して湾曲するので、背後に設けた目盛りで弾かれた力の強さがわかります。

アルニコ磁石は実験8に用いたものと同一の製品です。磁石はアルニコ磁石をアクリルの台に乗せて、磁極方向へスライドします。そうすることで、接点を磁石のア・イ・ウの位置へセットすることができます。

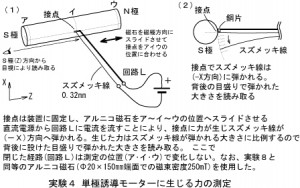

前回の記事と同様に実験4が式1に従うと考えて見ます。

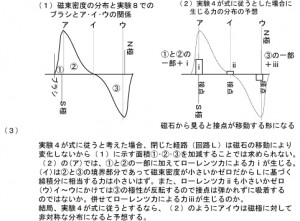

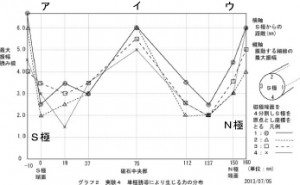

図2-2

図2-2

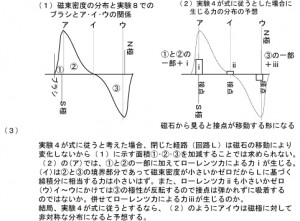

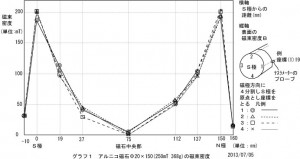

図2-2(1)は、横軸が磁石の位置で、縦軸が磁石の磁極方向の磁束密度Bです。重ねて前回記事に示した実験8でのブラシとア・イ・ウの関係を図示しました。 図2-2(2)では、実験4で使う装置のア・イ・ウを書き込んでいます。図2-1(1)に示す(ア)と(ウ)は実験8より磁極に近くなっています。実験8では装置の具合からブラシと(ア)まで、距離がありましたが、実験装置4では、接点の構造上(ア)をS極の角にセットすることができます。(ウ)もN極の角の位置まで磁石をスライドさせることができます。 実験4と実験8の最も大きな違いは、実験4では、閉じた経路(回路)Lが磁石の位置ア・イ・ウによって変化しないことです。つまり、実験4では、回路Lの線積分の値が幅13㎜による回路として固定されていることです。また、回路Lの面積Sも固定です。 ですから、式1に従うとすならば、回路Lは磁石の位置ア・イ・ウによって、磁束密度Bの分布の中の一定幅のみを受けた線積分の値を元に力が生じる(弾かれる)はずです。 (管理人の考え方)

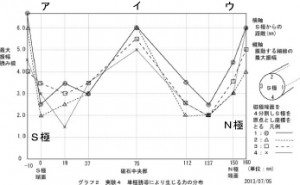

上記の考え方で、図2-2(2)により、スズメッキ線が弾かれる大きさを磁石の位置ア・イ・ウの別で推測しました。 実験装置4の接点に、磁石の(ア:S極)の位置をセットしたとき、回路Lは、磁束密度分布の①と②付近の一部を線積分した値を持ちますので、「①と②の一部+ⅰ」とします。「ⅰ」は、「右辺第1項やローレンツ力にかかる力」の分だと考えます。3つの合計を(ア)の位置に縦棒グラフとして示しました。 次に、磁石の中央部(イ)の位置を接点にセットします。磁石中央部は

図2-3

図2-3

のように磁束密度Bがほぼゼロですので、接点が持つ回路Lによる線積分に基づく部分はゼロに近いと考えられます。そこで、 「右辺第1項やローレンツ力にかかる力」の分を「ⅱ」としました。 回路Lを流れる電子は磁束密度が小さい領域から進入し、接点を通って磁束密度が小さい領域を通って電源へ戻るのですから、「ⅱ」は小さいと思われます。 どれ位かわかりませんので、図の様に仮に縦棒グラフを描いてあります。 そして、磁石の(ウ)を接点にセットします。おそらく 「右辺第1項やローレンツ力にかかる力」の分は(ア)と逆方向になると思われますが、よく理解できません。とにかく「ⅲ」と起きます。 ③の領域の回路Lの線積分にかかる分と「ⅲ」を加えた「③の一部+ⅲ」としました。 正直、縦棒グラフをどれだけに描けばよいのかわかりませんでした。

結局、実験4が式1に従うと考えた場合は、図2-2(2)の縦棒グラフのように、(イ)を中心に左右非対称になるのではないかと考えました。

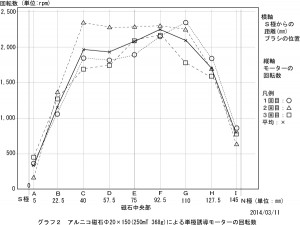

実験4の結果、

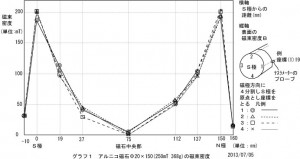

図2-4

に示すように、「W」型になりました。左端は、S極角から10㎜左へ接点を持ってきた時の弾かれた強さです。右端は、N極から10㎜右へ接点を持ってきた時の弾かれた強さです。(イ)の部分が単極誘導モーターに生じる力として現れたものと考えています。 別の実験7(水銀を用いた単極誘導モーター)において、

写真2-3

写真2-3

のように観察しました。 実験7においてS極の(ア)を接点の位置にもってきたときのスナップ写真です。 このとき画面の手前、赤い矢印の先、水銀が盛り上がっている部分が実験4で現れた「弾かれ: 図2-4の(ア)」と同じものだと考えています。

同様に

写真2-4

は、実験7においてN極(ウ)を 接点の位置にもってきたときのスナップ写真です。 このとき画面の少し向こう側、赤い矢印の先、水銀が盛り上がっている部分が実験4で現れた「弾かれ: 図2-4の(ウ)」と同じものだと考えています。

写真2-3と写真2-4を見比べると水銀の盛り上がる位置が異なっています。この違いが図2-2の「ⅰ」と「ⅲ」の違いではないかと思います。 つまり、実験4の(ア)と(ウ)において、スズメッキ線は、写真2-2の下方へ弾かれるだけでなく、磁石の磁力線の方向へ「3次元的な」弾かれる運動をしていたのではないかと考えています。しかしながら、当時、磁石が(ア)や(ウ)の位置でスズメッキ線が弾かれる様子を真上から観察しなかったので断言できません。再現はできますが、やってません。

次に、実験7において、磁石を中央部(イ)の位置へ持ってきた場合は、

写真2-5

写真2-5

のようになります。これは、実験4の結果である図2-4(ウ)に相当します。水銀を貯めた容器に渦ができています。

これは、実験2

とまったく同じものだということが理解できます。

結局、実験8は式1に従っていると判断できますが、実験4では式1に従わないと思います。

改めて、単極誘導モーターに生じる力の解析を見ます。 実験5において、アルニコ磁石を縦に置きますと接点にあるスズメッキ線は画面手前方向に弾かれます。動画では省いていますが、磁石をN極・S極逆方向に置くとスズメッキ線は接点の銅片に吸着します。つまり、電源の(+)(-)を逆にすると接点に吸着されるのです。このことは確認済みです。

管理人の結論としては、「単極誘導モーターに生じる力は、磁力線あるいは磁束密度には関係しない」です。

言い換えますと、「単極誘導モーターに生じる力は、磁極の方向(磁石の向き)に関係はあるが、磁力線(磁場・磁界)には関係ない」です。 意味不明だと思いますが、最近、非常に重要なことなのだということがわかってきました。 一般的に、

1.磁力線(磁場・磁界)は磁石にくっついている。

2.磁力線は空間に固定されている。

3.磁力線の速度は定義できない。(1でも、2でなくても説明可能という立場です)

という説明がなされていることが多いです。参考 で、管理人が主張しているのは

4.単極誘導モーターは、磁力線で回るのではない。 1でも2でも3でなく、そもそも磁力線は関係ないという4番目の立場です。

(ただし、単極誘導発電が4.だとは、まだわかりません。)

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

図2

図2 図3

図3 図4

図4