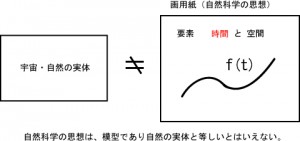

拙ブログをはじめた当初は、紡錘図形と足跡の解析結果(以下、弧理論といいます。)を説明することと、実験で確かめることを目的にやってきましたけれど、弧理論の基礎が自然科学とは異なるアプローチであることをご理解いただく必要があることに気付いたのは、数学者岡潔の講演録からでした。

管理人であるΦが、「自然科学はダメであり、弧理論にとってかえるべき」と記しても説得力がないと気付いたのは、岡潔の言葉が切っ掛けでした。 そこで、岡潔が述べた講演により「自然科学の限界について」記そうと思います。当方の認識不足あるいは誤解が含まれるかも知れませんので、予めご了解ください。

数学者岡潔は、講演で「自然科学は間違っている」と述べました。特に参考にしているのは、「自然科学者の時間空間」と「五感でわかるもの」です。 ここでは、岡潔が「(物理現象が)五感でわかるものでなければいけない」と述べたことについて、管理人の解釈を記します。

講演録より「五感でわかるもの」を引用します。

物質は、途中はいろいろ工夫してもよろしい。たとえば赤外線写真に撮るとか、たとえば電子顕微鏡で見るとか、そういう工夫をしても良い。しかし、最後は肉体に備わった五感でわかるのでなければいけない。こう思ってます。

それじゃあ、どんなに工夫しても五感でわからないものはどうなのかというと、そういうものはないと思っている。「ない」といってるんじゃありません、「ない」としか思えないのです。だから、仮定とも何とも思ってやしませんから、それについて検討するということはしない。

五感でわからないものはないというのは、既に原始人的無知です。しかも、自分がそう仮定してるということにさえ気付かない。それについて考えるということができないというのは、実にひどい無知という外はありません。そう感じます。

で、そういう物質が自然を作っている。その一部分が自分の肉体である。

- 物質は、天体望遠鏡や顕微鏡を使って工夫してもよいけれど、最後は五感「見る、聴く、触る、味わう、臭う」ことでわかるものでなければならない。

- 自然科学者は、工夫しても五感でわからないものはないと思っている。

- 自然科学者は、「ない」と断言しているのではなくて、「ない」としか思えない。 (自然科学者は、「五感でわかるもの」以外について、「ある」とも「ない」とも想定すらしない。)

- だから、自然科学者は、2.において3.のとおり、検討すらしない。

- 自然科学者が3.と4.から2.「五感でわからないものはない」というのは、既に原始人的無知である。

- 自然科学者は、2.において自らが無意識のうちに仮定していることにさえ気付かない。

自然科学者が研究している宇宙の超巨大構造や素粒子の極微細構造について、管理人は「結構ナイーブな話」だという言い方をした上で、人の知とは、基本的に「無知の知」で有るべきと記しています。 それに対して岡潔は、自然科学者は、酷い無知だとストレートに述べています。

では、「わかる」とは何でしょう。

- 「わかる」とは、理解する納得すること。

- 「わかる」の語源は、「わける」である。

- 「わける」とは「分ける」、分類する、分解して仕分け、整理することである。

つまり、ある物事(この場合は、物質あるいは物理現象)を分解し仕分けて、整理・分類することにより、「わかる」、つまり理解するということです。

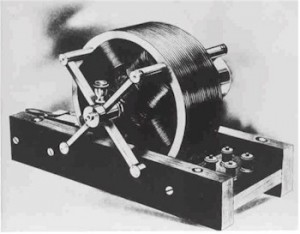

自然科学者は、この「わかる」を評価します。 それが精度であり、分解能であり、統計的に有意であるかどうかです。その判定の結果が「わかる」の評価になります。 具体的には、天体望遠鏡や素粒子加速器の分解能・精度やその後の統計処理を経て得られた結果が「有意」であるかどうかの判定にかけられます。 結果は、写真やグラフにまとめられます。

岡潔が述べたのは、精度や分解能あるいは統計処理の優劣をいったのではないことは明らかです。写真やグラフは目で見てわかります。 しかし、自然科学者は、「わける」ことで「わかる」と思い込んでいます。問題は2点あると考えます。

(1) 分解能・精度をあげることでどこまでも「わかる」と考えていること。

(2) 「五感でわからない」ものに思いを持てないこと。

管理人が考えることは次の通りです。

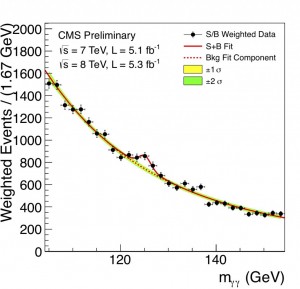

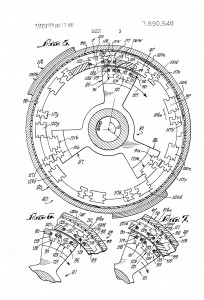

(1)について、例えば「ヒッグス粒子」の研究で得られたのは

です。グラフは見てわかります。しかし、ヒッグス粒子は、「五感でわかる」ものでしょうか。管理人は、岡潔の言う「五感でわかるもの」に該当しないと考えます。少なくとも実生活にはほぼ関係しません。何故なら、ヒッグス粒子を五感でわかる人はいないからです。

そのような素粒子が存在しないとしているのではありません。そのような理論と理論に相当する素粒子は存在するでしょうけれど、「五感を持つ肉体により生活する人にとって(そのような素粒子)は無意味」であると考えます。 言い換えると自然科学者が得た研究結果は、研究手法としては「わけた」のであって、その結果「わかった」のでしょうけれど、本当の理解には遠いのではないかということです。 これ以上のお金を使うことは許されないのに、「わける」ことで「わかる」と考えていることの限界を感じます。

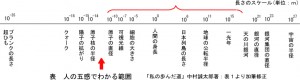

による数直線の極大(右端)と極小(左端)は、人の「五感ではわからない」、行き止まりだと感じます。

(2)について、管理人にとって2つの意味があります。

1. もしかして「五感でわからないもの」が「ある」かもしれないこと。

2. 「五感でわからないもの」から、「五感でわかるもの」が現れてきているかもしれないこと。

自然科学者が1.ということの思いを持つことができないし、想像もできないことについて、岡潔は「原始人的無知」だと述べたのですから、岡潔は辛辣です。

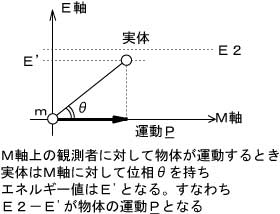

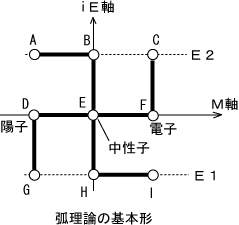

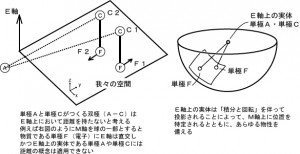

2つめとして、管理人は「見る、聴く、触る、味わう、臭う」ことが一切できない「あること」から「3次元の物理現象」が生じているのではないかという発想を持っています。 その仮説が弧理論です。

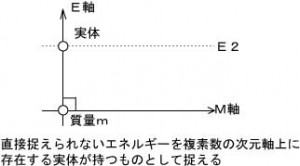

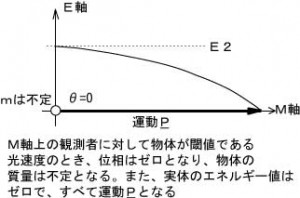

仮説の「ある」こととは、これまで解説してきた「エネルギー軸上の実体」です。(注:この場合のエネルギーは時間[T]を含みません。)

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。