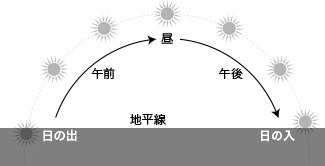

数学者岡潔は、自然科学者が考える自然(時間・空間)を物質的自然と名付けました。その内、特に時間に問題があるとして、時間とはどのようであるかを云いました。おおよそをまとめると以下です。

- 時間は、過ぎ行く運動の記憶による観念

- だから時間は現在を含まない

- 人の五感でわかる運動から作る

- 運動とは関係する位置の変位

- 関係位置の変位とは角度

- 角度は量ではない

- だから時間という量はない

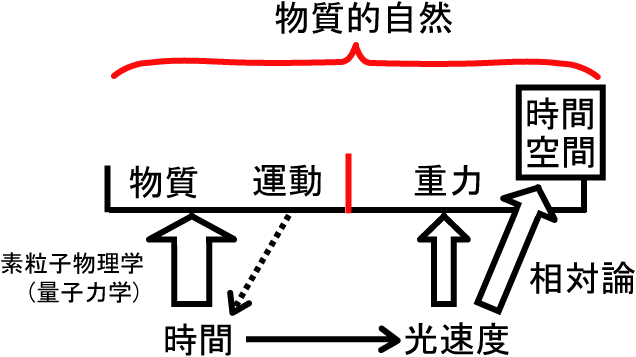

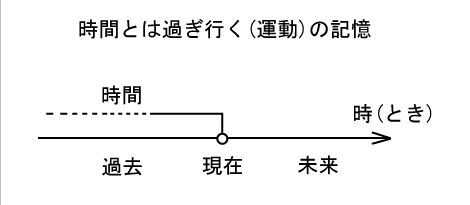

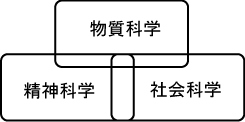

そういう時間を用いる自然科学の全体を物質的自然の中にはめ込みますと次図になります。

図1

図1

古典力学や素粒子物理では、「運動→時間→物質の運動」であり、相対論では「運動→時間→光速度→重力・時間・空間」という順になります。そして、時間を作るには運動を用いますので、物質的自然を記述した自然科学は循環論法になります。時間という人が持つ観念は、五感でわかる範囲に限られます。ここがミソです。計算はできても五感でわかる範囲を越えて時間という観念を適用できません。また、時間は過去ですから決定論になり得ません。古典力学も決定論ではありません。これは精度の問題とは本質的に異なります。

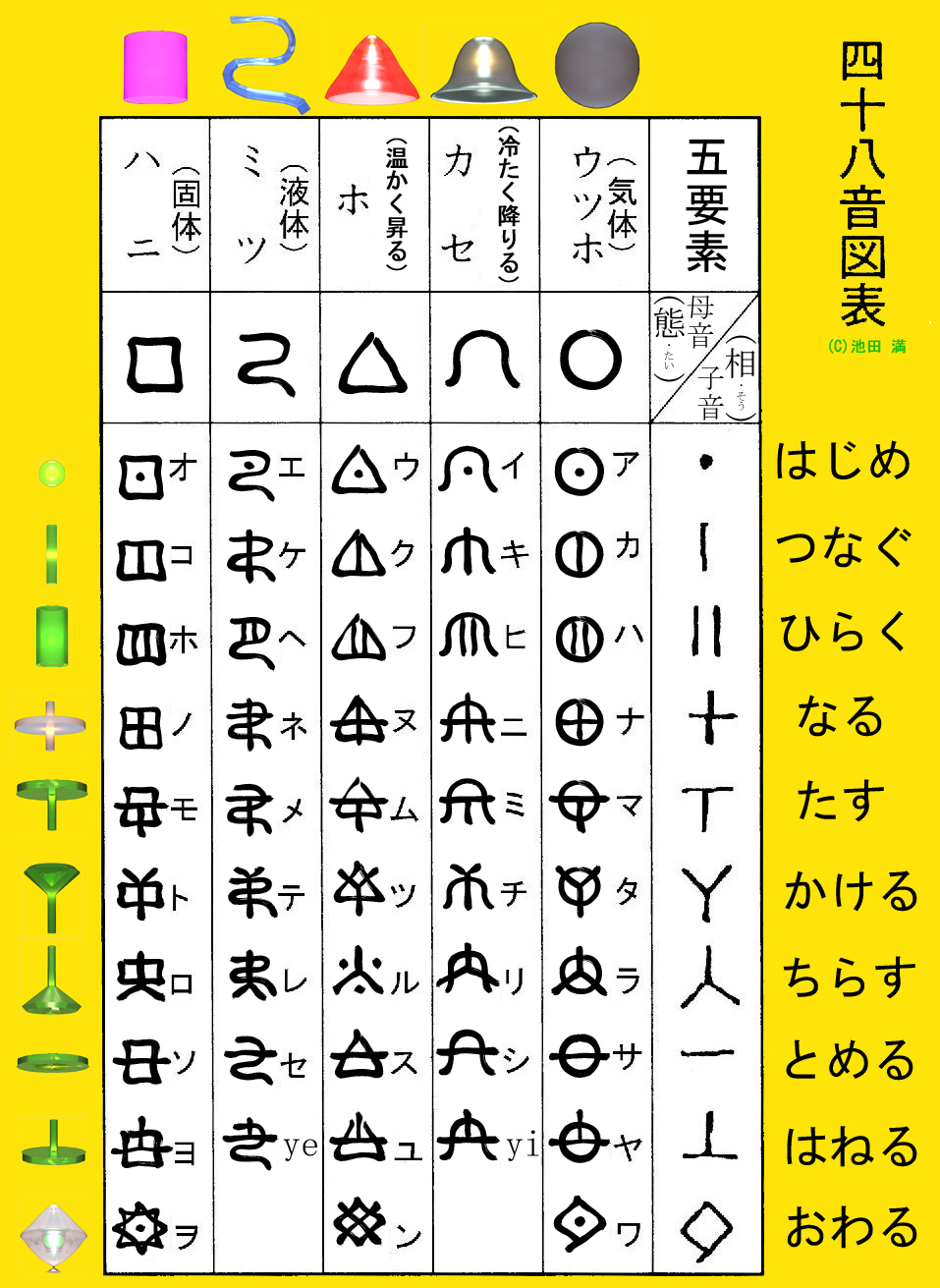

以上を踏まえて2018年12月26日の記事『超弦理論 超ひも と人の「わかる」の間』を書きました。 ここで上記の3.に示した「人が持つわかるには3つあります」。

- わけることによりわかる。物の理ことわり。理解する。意識を通し言葉で云える。

- 直じかにわかる。何となく趣おもむきがわかる。岡潔が云った情じょう。静的にわかる。ヲシテにあるナサケエダ。

- 直じかに動きがわかる。動的にわかる。本居宣長が云った「もののあはれ」。ヲシテにあるアワレエダ。

どうも、つらつら考えるに物質的自然は、組ひもや水引きに例えられるにしても両端が閉じているようでして、閉じた一筆書きのようだと思いました。

写真1

写真1

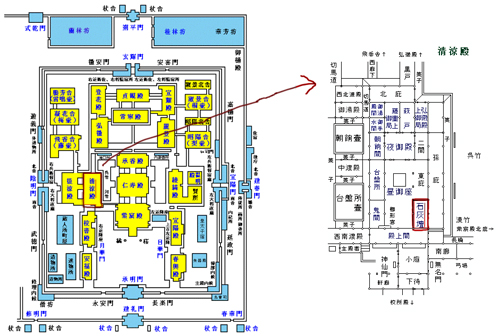

例えれば、 物質的自然 は超複雑な閉じた一筆書きのようです。 超ひも理論で説明に使われる図に次のようなものがあります。

写真2 出典:超ひも理論の紹介

写真2 出典:超ひも理論の紹介

あるいは、次図があります。

図2 出典:目指すは究極の理論-スパコンを使って超弦理論とゲージ理論の等価性を検証する

図2 出典:目指すは究極の理論-スパコンを使って超弦理論とゲージ理論の等価性を検証する

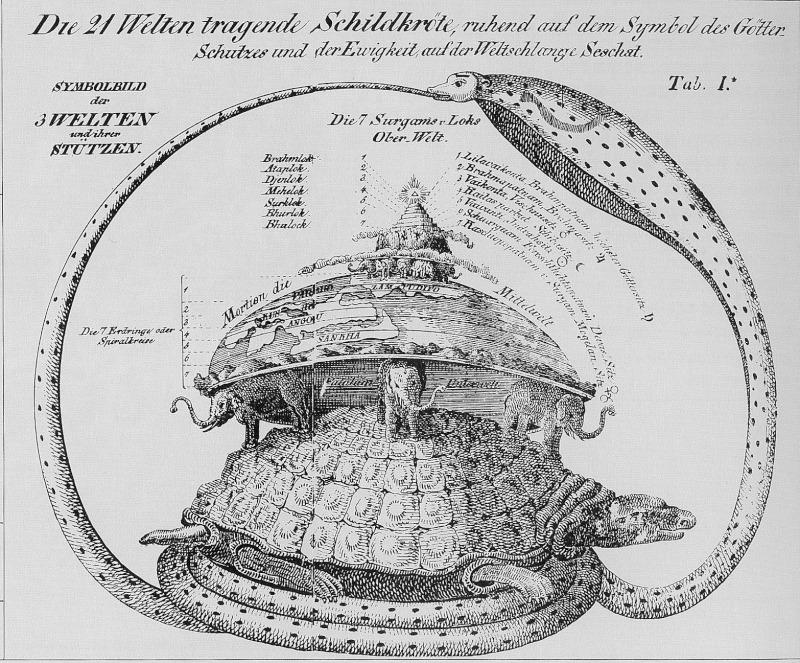

説明には両端の閉じたのや開いた「ひも」が使われます。いろいろ考えていたら、古代インドの宇宙観に出てくる「おのれの尻尾を噛むヘビ」と同じに見えてきました。

図3

図3

本記事で言いたいのは、写真2と図2は、図3に示したヘビとまったく同じだと云うことです。そして、図1が自然科学の本当の姿です。全部一緒です。 およそニュートン以来、物理学者の努力の結果が数千年前のインドの人たちと何も変わっていないということです。図3から一歩たりとも出ていません。 超ひも理論は、自ら創り上げた超精密理論の”素”ではないかと感じます。自然科学の全体を知らずの内に俯瞰したのかも知れません。(何でも数値に置き換え、代数として計算すれば正確でよいというのは間違いです。物理現象とは何か、つくづく考えさせられます。)

それもそのはず、数学を含む言葉、即ち私たちの思考もまた循環だからです。1.の意識を通し言葉で云える「わかる」は循環です。どんな手法を用いようとも今までのやり方では抜け出せません。言葉は互いに規定し合って成り立っています。数学も同じです。岡潔の云った「自然数の1は決してわからない」ということの意味です。音素や記号に意味づけするのは人です。元々意味が無いのですからわかるわけないです。これが縁起や三位一体と同じ堂々巡りです。

この堂々巡り、ループの内で唯一の例外があります。それは3つの「わかる」の内の2.と3.の「わかる」です。これが在ることを知らなければ、某科学者のT教授のように「2030年にはロボットが人間を襲ってくる」などど惚けたことをいうようになってしまいます。脳の構造を真似て人工知能はできています。だからといって同じではないです。脳の構造は意識を通し言葉で云えるレベルをカバーしているに過ぎないようです。 その違いを自然科学者はまったくわかっていません。西洋人と大方の人は、人に心の3つあることを知らないのです。 岡潔は自然科学者を「原始人的無知」と云いました。最初は、そこまで断言できるのかと思いましたけれども、考察を重ねる内に岡潔は冗談抜きで自然科学を論破したのだとわかってきました。

因みに、3.の動的にわかるには記憶(情報)が必要です。2.と3.の「わかる」があるから人は時(現在と過去)の中に住めるのです。 この情報と今、我々が欲しているエネルギーとは密接な関係があります。エネルギーは時間を含みますので使えません。当サイトではエネルギーを時間を含まない運動Pと呼んでいます。

あちこちいろんな物や事の考察を続け、何度も同じようなことを書き連ねていますけれど、大分追いよってきました。研究を始めて9年経ちました。10年目に入ります。残された時間はそれほどありません。何とか目処を付けたいです。少なくとも自然科学は間違っていることはわかりました。そういえば、2012年頃、「The manuscript of survival日本語訳」を読んで、書いてあるとおりでした。気になった点は以下です。

- エネルギーの量を正しく求める方法を知らない

- ダークマターこそが、尽きることなく利用されているエネルギーの唯一の源だからです。それは根源的な永久機関

- 知識とは、個人的に占有・保持するものではありません。それは、全員が全員の進化のために共有する情報の大海です

- 物理学の聖杯探しには、正当な理由もなく、多額のお金がつぎこまれてきました。実際のところ、それは、非常に多くの賢い頭脳を間違った方向に向けさせている、上手に組み立てた誤魔化しのプロェクト

- スクリーンや試験管内に表れる実験結果は、説明すらできないような現象です。結果は疑問視され、実験が繰り返されます。しかし、結果は毎回、正確に一致し、信じる他はなくなります。

- 脳は単に、人間を最低のレベルで機能させるための装置に過ぎないのです

- 大量の赤いテープに巻かれて書庫の奥に封印されてしまったのです。それらの発明が、自分たちの生業のどれほど邪魔になるかをよく知っている闇の手先によって、発明家たちは上手く口封じされてしまったのです。

1.は確かです。時間を用いてより複雑にしています。2.は拙著:弧電磁気論の執筆時に感じたことです。3.は正論です。4.は1.と相まって人類最大の無駄です。そのカギが”時間”にあることは間違いありません。もっと早く気付くことが可能だったはずです。成績優秀な数学オタクを思い出します。物理現象とは何でしょうね。 質量「GeV/c2」も距離「光年」も量ではない時間を含んでいるので無意味です。時間は事であって、物ではありません。5.はこれからです。6.は上記の通りです。7.はトム・ベアデンが指摘したように「電磁気学が成立する過程において、J・Pモルガンが激怒して科学者たちに修正を命じた」ことを含むようです。サイト内をトム・ベアデンで検索ください。

まったくの見当外れでなければという条件付きながら、これほど面白い世界はないです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

図1 出典:

図1 出典: 写真1 出典:

写真1 出典: 写真1

写真1 図1

図1 図2

図2 写真2 蛍石:

写真2 蛍石: 写真3

写真3  図3 出典:

図3 出典:

写真1 出典:

写真1 出典: 図1

図1 図1

図1  図1 出典:

図1 出典: 写真2

写真2