電気と磁気は異なる現象ですが、互いに関係し電気磁気学として統一されています。しかしながら、2000年頃に外村彰氏による実験で、電磁力より基礎的な現象があると証明されました。それがベクトルポテンシャルです。参考「電子波で見る電磁界分布(ベクトルポテンシャルを感じる電子波)」過去記事「2015年5月23日 アハラノフ=ボーム効果 の実験を単極誘導でやればよい」

いろいろ考察を進める内に、電磁力には 2つのポテンシャル があるのではないかと考えるようになりました。その経緯は以下です。

1.2013年~2015年ころにかけて、主に単極誘導モーターにかかる力学特性について調べました。力学的には特段おかしなところはありませんでした。電極間?での作用反作用も成り立っていて、これまでに知られているとおりでした。しかし、何かが違います。何が違うかはっきり説明できません。一連の実験後、何年も経ってから感じたことをまとめました。

- 物と物が接するとは何か?深く考えるようになった。

- ローレンツ力で説明されるが、まったく納得できない。その結果。

- 電磁誘導は交番電流(交流)を生じる。つまり、磁石とコイル間の(相対)運動は往復運動である。だから、電磁誘導を利用するためには、必ず回転運動に変換する必要がある。ベタな表現ながら、管理人は電磁誘導を「回す」と言った。

- 単極誘導は直流を生じる。しかし、磁石と電気回路の間に(相対)運動はなく、回転運動である。つまり、本質的な回転運動である。ベタな表現ながら、管理人は単極誘導を「回る」と言った。

- ”回る”と”回す”は、本質的に異なる運動である。

- しかるに、物理学では数学的にベクトルとしてまとめられてしまっている。

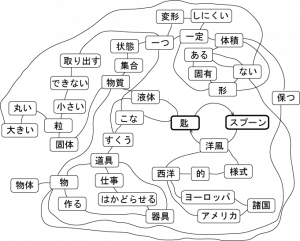

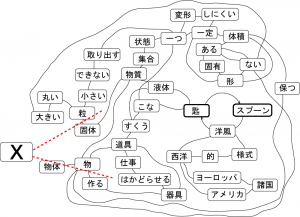

- その内、自然が別の次元軸(E軸)からの投影による映像(M軸)らしいと意識してから、物と物が「接する」ことはあり得ないとわかった。つまり、物理学の根幹をなす近接作用はないとわかった。

- そこから、現在の境界空間の仮説と模型の作製につながる。

2.筑波大学の「ファラデーの電磁誘導の法則ととローレンツ力はなぜ同じ起電力を与えるのか」を読んで感じたことです。確かに誘導起電力に色もついていないし匂いもしません。同じ0.5ボルトならば、その出所が電磁誘導によるものか、ローレンツ力によるものかを判別できません。交流と直流の違いがあるだけです。ただ、ローレンツ力という表現は違和感があります。筑波大学の冒頭部分を引用します。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。研究成果のポイント

磁場を横切る導線に生じる誘導起電力が2つの本質的に異なる方法、「ファラデーの電磁誘導の法則」と「ローレンツ力」で求めることができるのはなぜかを明らかにしました