ある科学者は現在の科学について次のように例えました。

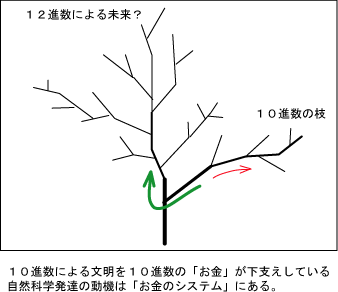

科学知識を求める人間は木に登るアリのようなものだ。自分では上方へ動いていることがわかっていても、その視野は狭すぎて幹全体を見通せない。そのために幹を離れていることに気づかないで下方の枝の方へ移動するかもしれない。いっときは万事がうまゆく。自分ではまだ上方へ登れるし、進歩という果実を少し摘み取ることもできる。だがその枝が急に無数の小枝に分かれていろいろな方向に葉が散らばっているために本人はまごつき始める

そして基本的法則は今や分かれ始めて反対の方向に散らばり始めていることに気づく。すると科学者は心によって受け入れられる 知識の限界 に近づいていることや、あらゆる物理的な法則は究極的には全く統計的なものになるという結論に達する。

略

たとえば地球の科学者は電子が粒子で、波動性の二重性をもつものと定義せざるを得ない状態にある。彼らは電子は確率波をもつ粒子だということによってこれを正当化させようとしている。これは心で描くことのできない状態であって、そのために進歩の唯一の方法として抽象的な数学に頼らねばならなくなる。

正しく眺めれば、基本的な真理は常に簡単で理解が容易なのだ。

だから幹の上から眺めれば、枝は”枝″として簡単な、理解の容易なものになる。てっとりばやく言うと、君らの科学が進歩し続けるために必要なのは、君たがとまっている枝から枝との分岐点まで降りて、ふたたび登り始めることだ。

科学の進歩について、枝を登るアリに例えました。

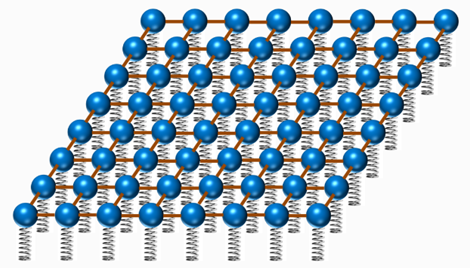

図1

図1

発達を続けるためには枝の分岐点まで降りて、再び登り始めるべきと指摘しました。これまでの考察により、自然科学の問題点はわかっています。

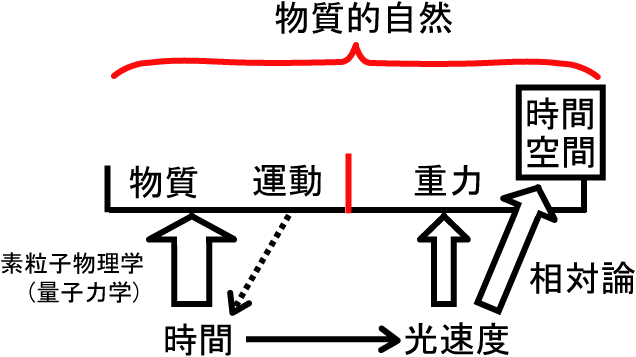

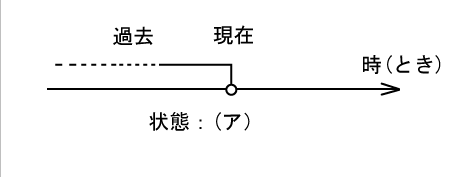

- 時間・空間という模型は自然そのものではない。

- 時間は物理量ではない。

- 時間を光速度に置き換えたのが相対論。

- すべての基準を光速度に置き換えても自然科学は循環である。

図2 運動から時間をつくり、時間を光速度へ。光速度から時空を再定義するという循環。

図2 運動から時間をつくり、時間を光速度へ。光速度から時空を再定義するという循環。

2.について。量ではない角度から作った時間は物理量ではありません。時間を光速度に置き換えても、その前に時間がわからねばなりません。

ここまで2018年までにわかっていました。その後、2019年に次のことがわかりました。

- 言葉は互いに規定し合うことにより成り立つ循環である。

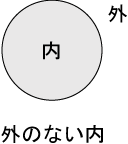

- 循環とはネットワークであり、孤立系であり「外のない内」である。

- 数学者岡潔の云う第1の心(意識を通し、言葉で言える)は、循環であり孤立系であり外のない内である。

- 本当の「わかる」は、岡潔の云う第2の心(意識を通さず、言葉で言えないがしかし、何となくその趣おもむきがわかる)にある。これは開放形である。

- 岡潔の云った2つの心は、別の次元軸にその仕組みと働きがあるだろう。

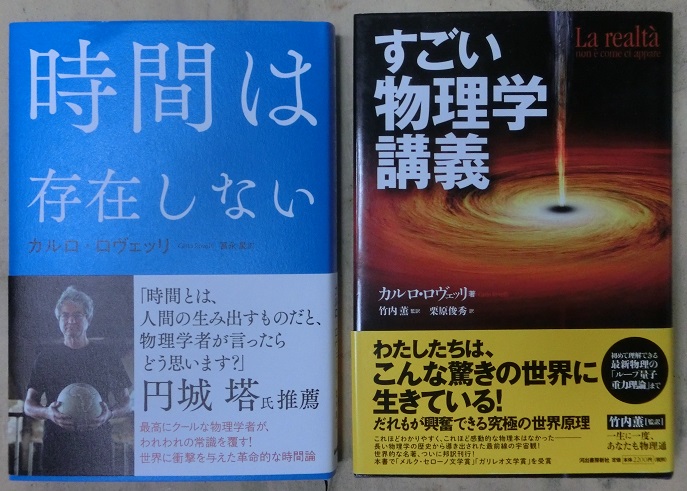

2019年にわかったことは、カルロ・ロヴェッリ著(以下、著者という。)の「 時間は存在しない 」から読み取れます。

写真1

写真1

著者は「時間とは何か」を考え続けます。第九章「時とは無知なり」より。

かりにこの世界の基本的な力学において、全ての変数が同等だとすると、わたしたち人間が「時間」と呼んでいるものの正体は何なのか。腕時計はいったい何を計っているのか。絶えず前に進んで、決して後ろ向きにならないのは何なのか。なぜ後ろ向きにならないのか。この世界の基本原理に含まれていない、というところまでは良いとして、いったいそれは何なのか?

じつは、この世界の基本原理に含まれず、何らかの形でだた「生じる」にすぎないものはたくさんある。たとえば、

- 猫は宇宙の基本的な素材に含まれていない。この惑星のさまざまな場所で「生じ」、繰り返し現れる複雑なものなのだ。

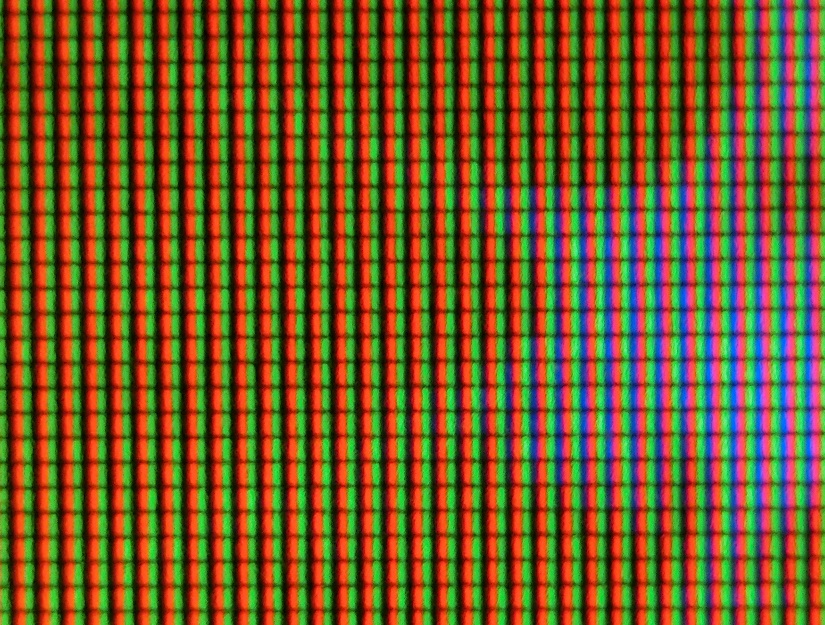

つまり、物理学者の「物(物質)とは何か?」を探求した結果、量子場に行き着いたけれども、そこに猫は含まれていないということです。何度も指摘したように猫も人もスプーンもオレンジも映像を構成する画素の内には存在しません。

写真2 オレンジ

写真2 オレンジ

写真3 上記、オレンジの画像の一部

写真3 上記、オレンジの画像の一部

画素はその状態を変化させるだけです。量子場も同じです。第六章「この世界は、物ではなく出来事でできている」(p99)より引用します。

かりにこの世界が物でできているとしたら、それはどのようなものなのだろうか。しかし、原子がもっと小さな粒子で構成されていることはすでにわかっている。だったら素粒子なのか。だが素粒子は、束の間の場の揺らぎでしかないことがすでにわかっている。それでは量子場なのか。しかし量子場は、相互作用や出来事について語るための言語規範にすぎないことがすでに明らかになっている。物理世界が物、つまり実体で構成されているとは思えない。それではうまくいかないのだ。

著者は、”言語規範”と量子場を比較して、「同じだとわかっている」と述べています。”物”とは何かを探求した結果、互いに規定し合うことにより成り立っている言葉と同じということであって、そこには猫も人も存在しないのです。

冒頭、ある科学者が云ったことの内、分岐点がどこにあるのかはおおよそわかっています。しかし、(引き返すべき)枝の先がどこにあるのかが長らくの疑問でした。これで漸くわかりました。

第1の心、即ち「わけることによりわかる(意識を通し言葉で言えるはず)」という 還元主義 では何もわからないのですから、枝の先端が著者の到達点に等しいということです。理論物理学者たちに、これより先はありません。何もありません。 還元主義 の終端だからです。

参考まで。2018年頃からの記事をお読みいただくことを推奨します。「降りるべき分岐点」については、2017年頃からの記事が参考になります。

近頃、別の次元軸と基本粒子(陽子・中性子・電子)との関係を正と負の発散トーラスを組み合わせた楕円磁場から考え続けています。どう考えても単極誘導がカギであるとしか思えません。 因みに宇宙の中では、日常ありふれた”静止”という状態は例外中の例外です。楕円磁場により基本粒子は互いに回らざるを得ません。量子力学の”確率”というのは「別の次元軸にある実体の投影による結果」に過ぎないようです。(質量と運動Pは一つの実体の異なる面に過ぎない。運動Pの一形態が”波”である。位置を持つ質量と位置を持たない波の関係を取り持つのが確率である。量子の考え方は結果である。)

3月5日追記 いろいろ調べると、岡潔が山崎弁栄上人の言葉をひいて、「本当に実在しているのは心だけである。自然は心があるために映写されている映像にすぎない。」と述べました。(【3】 西洋の唯物主義) 物や事と言葉が持つ本質的な循環を(当面)回避するにはこれしかありそうにないです。 で、人の心の仕組みと働きを含む自然が別の次元軸からの投影による映像だと考えるのが弧理論(Ark Theory)です。

ところで、これまで述べてきた「自然科学は孤立系、循環、外のない内である」は、著者の進める理論にある「ネットワーク」とたぶん同じではないかと思います。管理人には、スピンネットワーク重力理論(ループ量子重力理論)というのはわかりませんけれども、心が2つあることを知らねば、似たものであってもまったく異なる結論に至ることが不思議です。

言語規範と量子場が同じであるというなら、量子場は境界であって、映像だとしか考えられません。境界には何もありません。物は必ず「対」に生じます。過去記事「量子場を説明する簡単な模型」を参照ください。「接する」とは何なのでしょう?? たぶん物を物とのみ観ている限り解けません。映像だとすると、第2の心の仕組みと働きにかかってくるだろうと感じます。長らくある科学者の次の言葉に拘りをもってきました。

たとえば地球の科学者は電子が粒子で、波動性の二重性をもつものと定義せざるを得ない状態にある。彼らは電子は確率波をもつ粒子だということによってこれを正当化させようとしている。これは心で描くことのできない状態であって、そのために進歩の唯一の方法として抽象的な数学に頼らねばならなくなる。

「心で描くことのできない状態」というのは致命的です。恐らく岡潔の第2の心に関係するはずです。それは映像だからです。波も確率も原理・原則・原因・法則の類ではありません。映像と考えるならば波も確率も結果であるはずです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

図1

図1 図1

図1 図2

図2 写真1

写真1 写真2

写真2 図3

図3 図1 出典:

図1 出典: