弧理論の考え方と聖書の関係で書き足りないところはあるのですけれど、弧理論の考え方で少し進展があったので記します。 これまでのとおり、曖昧/不明瞭なところはありますが、研究が進めば詳細がわかるとともに誤りは訂正していけると考えます。

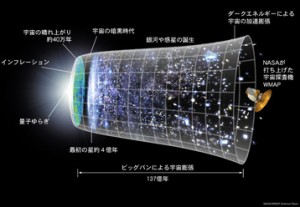

(1) 宇宙(弧理論では、3次元物理空間をM軸と呼びます。)は、ご存じのとおり、「空」です。 宇宙の大規模構造においては、wikiの暗黒物質によれば

2013年3月、欧州宇宙機関はプランクの観測結果に基づいて、ダークマターは26.8{c4de8a001cbcae7c382f1dd801287804055307794e3d216dc125c16c479c4f5b}、ダークエネルギーは68.3{c4de8a001cbcae7c382f1dd801287804055307794e3d216dc125c16c479c4f5b}、原子は4.9{c4de8a001cbcae7c382f1dd801287804055307794e3d216dc125c16c479c4f5b}と発表した。

であって、観測可能な宇宙は

可視宇宙は直径約28ギガパーセク(約930億光年)の球体だということになる。宇宙空間はだいたいユークリッド平面であるから、この大きさは 3×1080立方メートルの共動体積に相当する。

といいます。参考:ちょっとビックリするような、宇宙の大きさについての真実

次に、極小な領域においては、電子の古典的半径は1.4×10^(-15)mであるのに対して、wikiによればボーア半径は、0.529×10^(-10)mとのことです。 電子の大きさに比して原子半径は、とても大きくてほとんど隙間であるということになります。参考:高校物理の世界で見る--私たちは物質を超えた「空」であること

宇宙に存在する物質は、たった4.9%しかなくて、宇宙の広さ・大きさに比べてとても小さいことから、惑星と恒星、恒星と恒星あるいは、原子核と電子、原子と原子の距離がとても大きいのです。つまり物質と物質の間が非常に離れているということです。

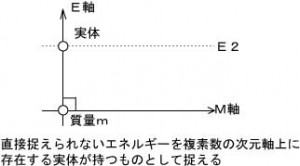

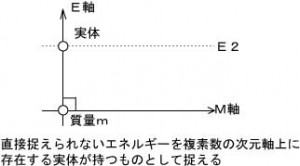

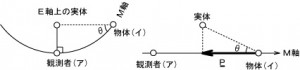

(2) 改めて弧理論の考え方を示せば、

図1

図1

- 物質とエネルギーは互いに変換するのではなく、一つの実体の異なる側面である。

- 運動は時間に比例して起きるとは限らない。従って時間[T]を用いない。

- 時間を含まない運動をPとする。

- 3次元物理空間をM軸として、エネルギーを別の次元軸(E軸)とする4次元空間を考える。(図1)

- E軸上に真のエネルギー値(E2)を持つ実体が存在し、M軸に(積分を伴う回転投影)により、質量mの持つ物質として現れるとともに「位置」が決まる。

- 観測者に対して物質(物体)が静止のとき投影角は90度である。

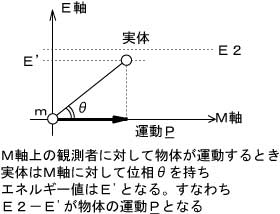

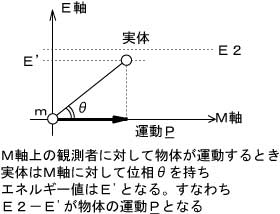

- 観測者に対して運動Pを持つ物体の投影角をθとする。(図2)

図2

図2

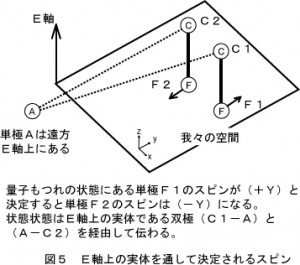

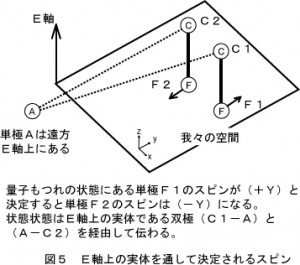

(3) 過去記事に量子もつれについて記しました。弧理論の考え方によれば量子もつれは

図3

図3

のように理解できるとしました。ところで図1~図3において、E軸上の実体はM軸に対応した位置を持っているように読み取れますが、E軸はM軸に直交しており、M軸に投影されて初めて「位置」を持ちます。 ですから、量子もつれをE軸上の実体からの視点で描きますと

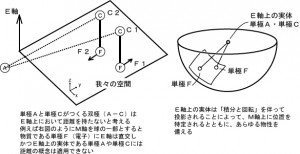

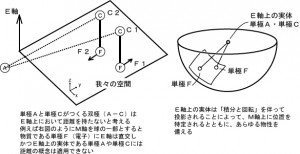

図4

図4

の右のように表現できます。 E軸上の実体は球の中心に存在し、投影されることにより球の表面であるM軸(図4右の場合はM面)に現れます。仮に量子もつれの状態にある2つの電子あるいは光子の状態について、片方のスピンあるいは偏光が決まればE軸上の実体を通してもう一方の電子あるいは光子に伝わります。 このとき電子あるいは光子のM軸上での距離は無関係であることが理解できます。 この現象の不思議さは、万華鏡に例えることで容易に理解できます。

(4) ここからが本題です。図4右の説明では、E軸上の実体からの視点ではM面(M軸)は球体を想定していましたが、E軸上の実体を視点とする場合、どうもM軸は球ではなくて「弧」であるようです。

図5

図5

左のように、観測者(静止)アの投影角度は90度です。観測者(ア)から非常に離れた物体(イ)を観測する場合、物体(イ)は投影角θは90度以外の鋭角を持っています。この状態でM軸を直線にしますと、右図のようになります。 言い換えると観測者に対して物体(イ)は、運動Pを持っている状態を表していることになります。 距離が短くなれば投影角θは90度に近くなります。

(5) 結論として、距離が十分大きいとき、物質(ア)と物質(イ)の間には運動Pが生じるということです。そして大事なのは、図1~図5においていずれもスケール(単位)がないということです。

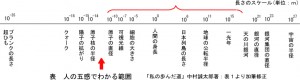

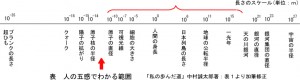

(6) 人の五感でわかる範囲は

表1

表1

の赤い括弧の範囲です。嗅覚は化学物質の構造に起因します。目視できる最大は天の川銀河の一部です。 そして、弧理論によれば物質の基本粒子は、陽子・中性子・電子の三種類です。 つまり赤い矢印のあたりが図1~図5のスケールの基本になると考えられます。

言い換えますと、図5左の様に観測者(ア)に対して、物体(イ)の投影角θが90度と考えてよい範囲が表1の赤い括弧内だと考えてよいだろうということです。 結果的に(1)により、原子間距離も、恒星間の距離も十分大きいし、知られているとおり、原子間距離においても、恒星間距離においても宇宙(M軸)で、物質(物体)どうしは激しく運動していることの説明がつきます。

(7) よって、運動が時間に比例して起きる範囲は、表1の赤い括弧で括った内側(投影角θが90度に近い範囲)だと考えられます。 全てを時間の関数として表現する自然科学は、表1の両端においては誤差が大きくなりすぎて使えないだろうと考えます。

(8) 弧理論の考え方によれば、(2)の5のとおり、「積分を伴う回転投影」によってM軸上に物質が現れます。この回転は、E軸上の実体が投影される際にE軸上で回転されることを意味します。(注:第3起電力のエネルギー源についての考察を参照ください。) M軸上では、力が回転モーメントとして現れるということです。 回転モーメントは接線方向の斥力ですから、原子も惑星・恒星も、はたまた銀河系も互いに回転することにより運動Pしています。 弧理論(旧弧電磁気論)によれば、その反作用は、宇宙の95%を占める暗黒物質と暗黒エネルギーが受けていると考えられます。物質は5%弱しか存在しないのですから、結果的に物質が回転する、渦を作るのは当然のことになります。

(9) 表題は「宇宙が弧を描いている」としていますが、宇宙が湾曲しているのではありません。 正確には、E軸上の実体がE軸上で弧を描いてM軸上に投影されることによって、観測者(原子あるいは惑星等)から見て十分遠くの物体は当然のこと運動するということを表しています。

余談です。

図4に示す量子もつれが、図5に示すようにM軸(M面)が球体ではなく「弧」であるならば、量子もつれは、距離が大きくなれば崩壊するだろうと考えられます。2つの電子あるいは光子の距離が十分大きくなれば、互いの運動が線形?(比例?双対?)でなくなるからです。 図5のとおりであるならば、崩壊は本質的な問題ですから解決法はないと言えます。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。