これまでの考察により 自然科学の限界 は明らかです。これまでに書きましたけれど、もう一度書きます。

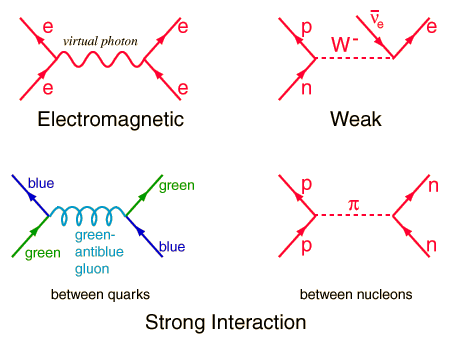

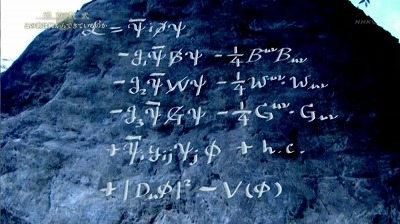

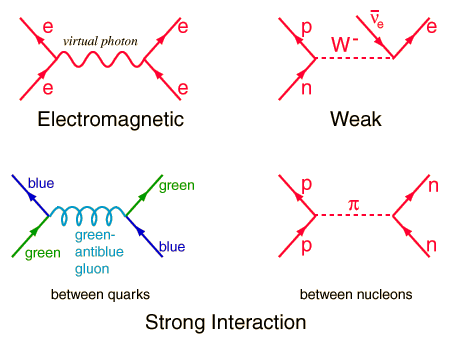

(1) 素粒子物理学の標準理論に使われる図に次のようなものがあります。

図1 出典:W粒子の対生成の頻度は、標準模型と一致より

図1 出典:W粒子の対生成の頻度は、標準模型と一致より

あるいは

図2 出典:Elementary Particle Theory Groupより

図2 出典:Elementary Particle Theory Groupより

です。それぞれ標準理論による素粒子の反応過程を図にしたものです。一見複雑ですが基本形は簡単です。

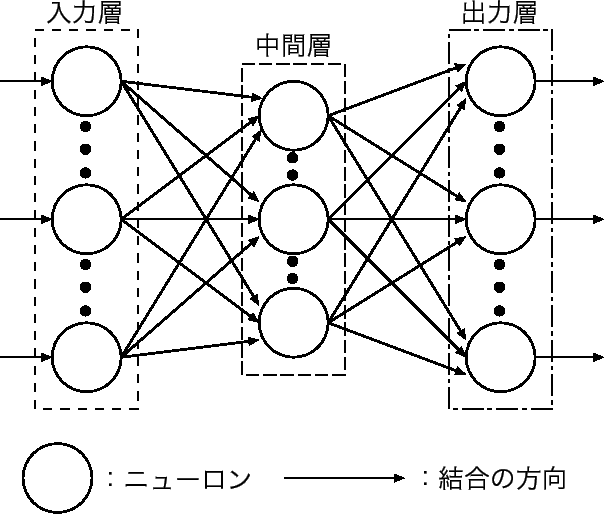

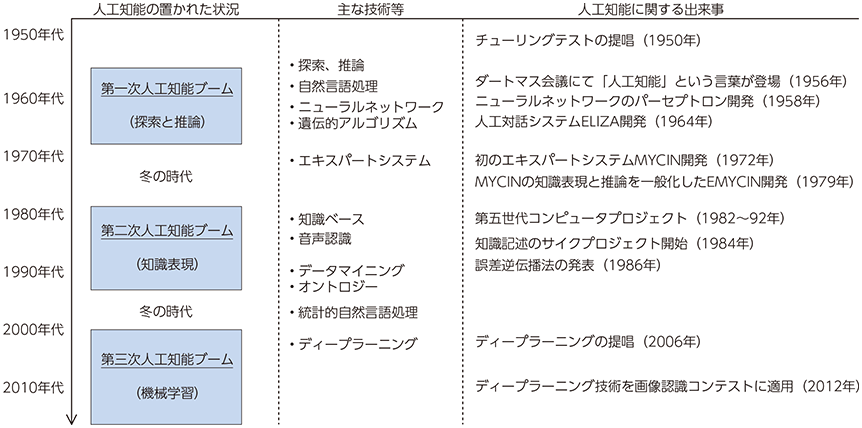

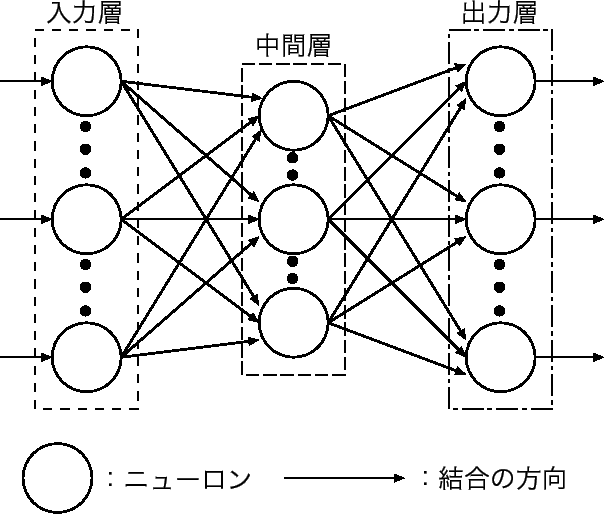

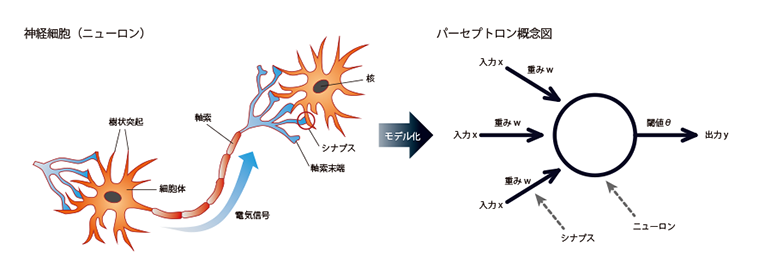

(2) 最近、人工知能(AI)がよくマスメディアに登場します。その説明の際にあげられるのがニューラルネットワークの図です。

図3 出典:ニューラルネットワークの種類

図3 出典:ニューラルネットワークの種類

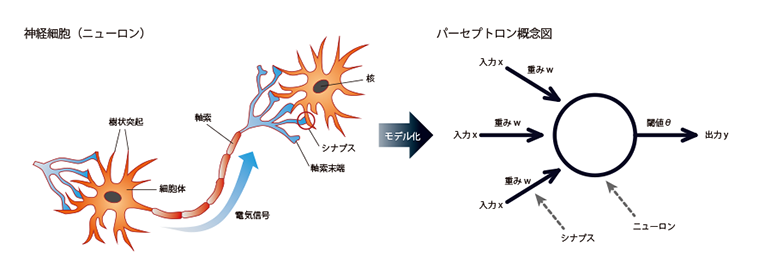

元は、人の神経細胞を模したものです。

図4 出典:HPC5000-XBWGPU8R4S-DLの特長より

図4 出典:HPC5000-XBWGPU8R4S-DLの特長より

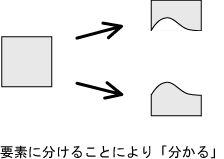

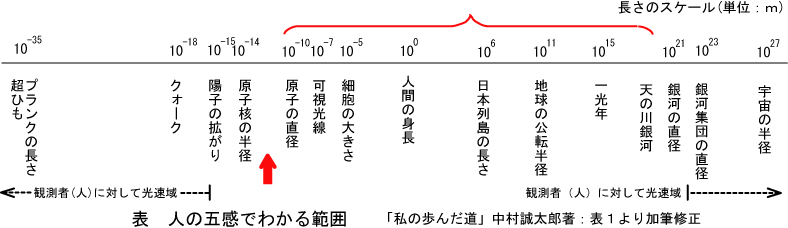

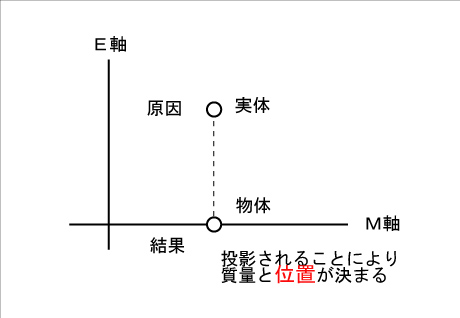

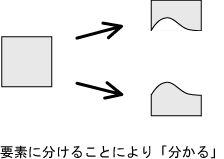

(3) 「分かる:理解する」の語源は「分ける」です。分ける事にって分かると思っています。これは還元主義です。

図5

図5

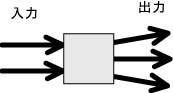

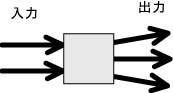

研究の対象はブラックボックスとして扱います。対象は適切な環境で適切な入力に対して幾つかの出力があります。

図6

図6

測定や観測と云った行為によってブラックボックスを細かな要素に分けられますから、それをもって「分かる」と思っています。しかし「分けられた要素」はまた、ブラックボックスのままです。

図1や図2は、一見複雑ですけれど、よく見ると各要素は図6と変わりません。また、図3や図4の右図も図6と同じだとわかります。 自然科学では、還元主義によって人工知能(AI)は実現できますが、本質的に「分かった」とは思えません。どうもこのあたりが 自然科学の限界 だと感じます。

以前からある意味で有効だと感じる「The manuscript of survival – part 68 5 January 2012 日本語文」に次のような一節がありますので一部引用します。

ダークマターこそが、尽きることなく利用されているエネルギーの唯一の源だからです。それは根源的な永久機関であり、もし、悪の手に渡ったら、いえ悪の脳と言うべきですが、文字通りあらゆる面で大混乱を起こすでしょう。これは、脳によって理解されるものではないのです。何故なら、脳には大きな制約があるからです。人間は脳を、文明を進化させる崇高な考えを生み出す知識の座と考える傾向がありますが、まったく違います。脳は単に、人間を最低のレベルで機能させるための装置に過ぎないのです。とても傲慢に聞こえるかもしれませんが、以前にも説明しましたが、私たち人間以外の存在にとって知識とは、個人的に占有・保持するものではありません。

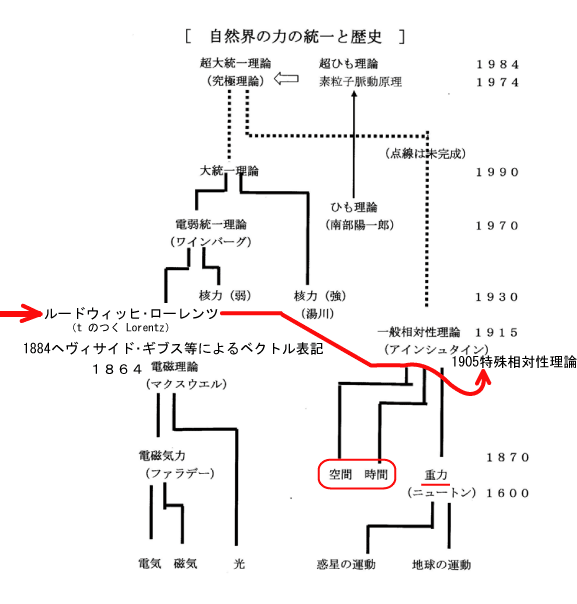

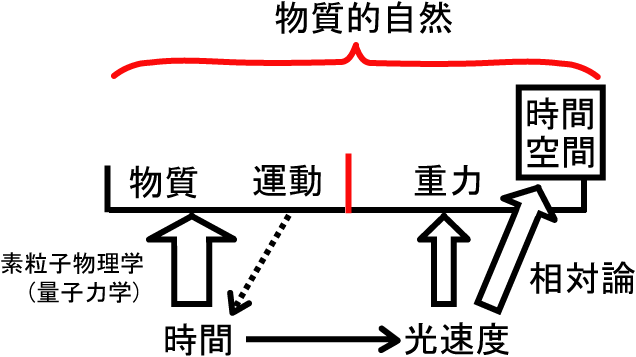

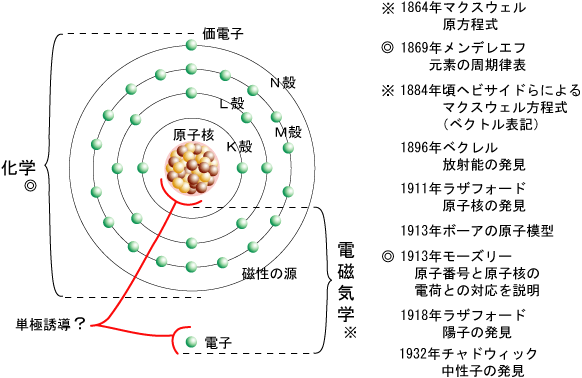

ここで、2015年頃から考察した縄文哲学と比較します。2016年頃のブログに掲載したものです。

図7

図7

左端の図は上が「ト」で下が「ロ」と読みます。ホツマ文字は、漢字伝来以前から日本に存在する固有の文字です。 池田満氏によるホツマ辞典によれば「トノヲシテ」の「ト」の一部には、「わかつ」とあります。 「わかつ」とは「分けて」「与える」です。

言わずもがな「分ける」は、自然科学の「分ける事によって分かる」を意味します。しかし、現在地球上では決定的に「与える」が不足しています。 縄文哲学の大きさと比べると如何に自然科学の領域が小さいかわかります。岡潔が云ったとおり、西洋人は心が2つあることを知らないのです。

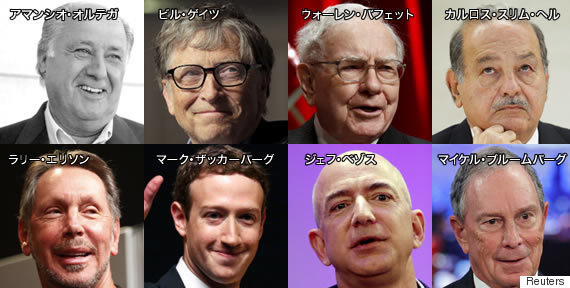

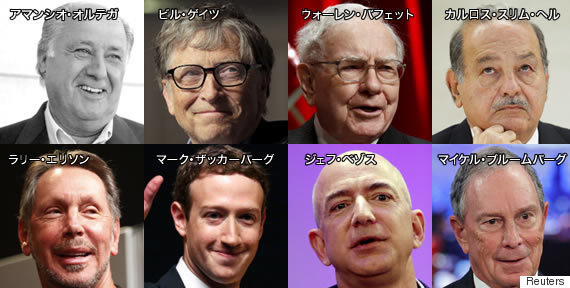

「NEWS 2017年01月17日 02時05分 JST この8人の大金持ちは、世界人口の半分と同等の資産を持っている」より引用します。

貧困撲滅に取り組む国際NGO「オックスファム」は1月15日、世界で最も裕福な8人が保有する資産は、世界の人口のうち経済的に恵まれない下から半分にあたる約36億人が保有する資産とほぼ同じだったとする報告書を発表した。トップ10の大企業の収益の合計は、下位180の貧しい国々の収益以上だという。

報告書は「99%のための経済」というタイトルで、17日から始まる世界経済フォーラム(WEF:通称ダボス会議)に先駆けて発表された。経済誌フォーブスの長者番付や、スイスの金融大手クレディ・スイスの資産動向データを元に調査が行われた。 フォーブスの長者番付によると、上位8人の億万長者は以下の面々だ。

報告書は「99%のための経済」というタイトルで、17日から始まる世界経済フォーラム(WEF:通称ダボス会議)に先駆けて発表された。経済誌フォーブスの長者番付や、スイスの金融大手クレディ・スイスの資産動向データを元に調査が行われた。 フォーブスの長者番付によると、上位8人の億万長者は以下の面々だ。

1位:ビル・ゲイツ(マイクロソフト社創業者)

2位:アマンシオ・オルテガ(スペインの実業家。ZARA創業者)

3位:ウォーレン・バフェット(投資家)

4位: カルロス・スリム・ヘル(メキシコの実業家。中南米最大の携帯電話会社アメリカ・モビルを所有)

5位:ジェフ・ベゾス(Amazon.com創業者)

6位:マーク・ザッカーバーグ(Facebook創業者)

7位:ラリー・エリソン(オラクル創業者)

8位:マイケル・ブルームバーグ(前ニューヨーク市長)

報告書によると、上位8人の資産は合計で4.26兆ドルで、全人類の下位半分の資産に匹敵する。プレスリリースは、報告書について「大企業と超富裕層が税金を逃れ、賃金を下げ、政権に影響を与えることによって、いかに格差の広がりに拍車をかけているかを詳述している」と解説した。

こんな異常な世界は続くはずはありません。仕組みから考えるに遠からずご破算せねばならないはずです。(利子は借金をする人がいなければ生み出されませんし、お金の流れは一方通行だからです。)

余談を一つ。 お金の仕組みを考え合わせると、彼らが世界のトップだとは言えません。最近、お金の仕組みを考えるにつけ、管理人による独自の紙幣を考案しました。

上図は、新通貨で単位は「ポコペン」です。凸凹と書いてポコペンと読みますw。次週より100米ドルを1P(ポコペン)とします。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

図1 出典:(2)人工知能(AI)研究の歴史より 右クリック「新しいタブで表示」により拡大表示

図1 出典:(2)人工知能(AI)研究の歴史より 右クリック「新しいタブで表示」により拡大表示

写真1 出典:

写真1 出典: 図1 出典:

図1 出典:

写真1 出典:

写真1 出典: 写真1

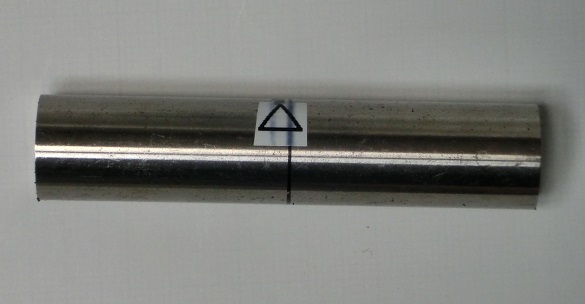

写真1 写真2 分解したプラズマボールと棒磁石

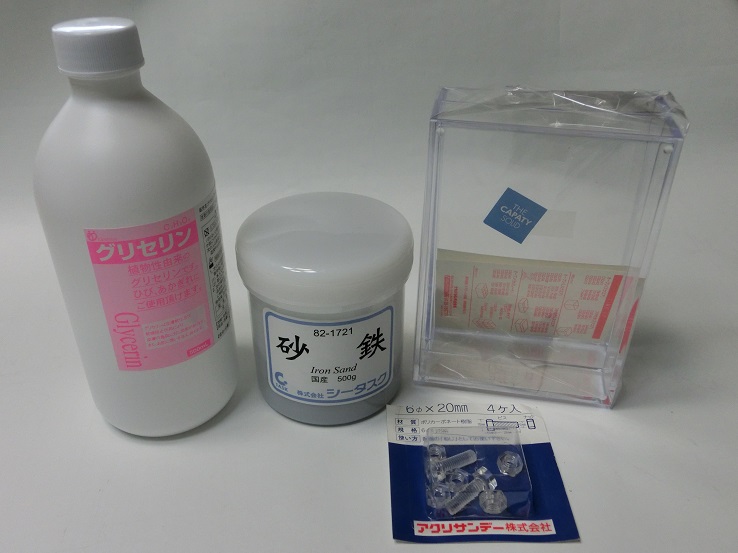

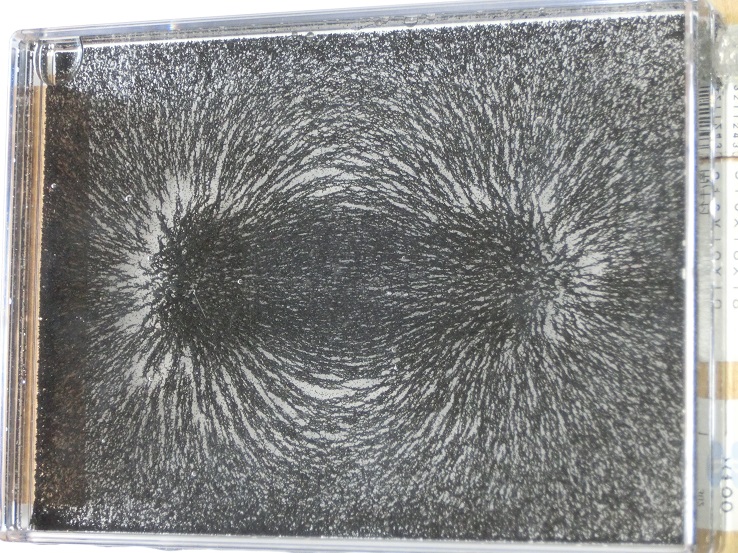

写真2 分解したプラズマボールと棒磁石 写真3 グリセリンと砂鉄

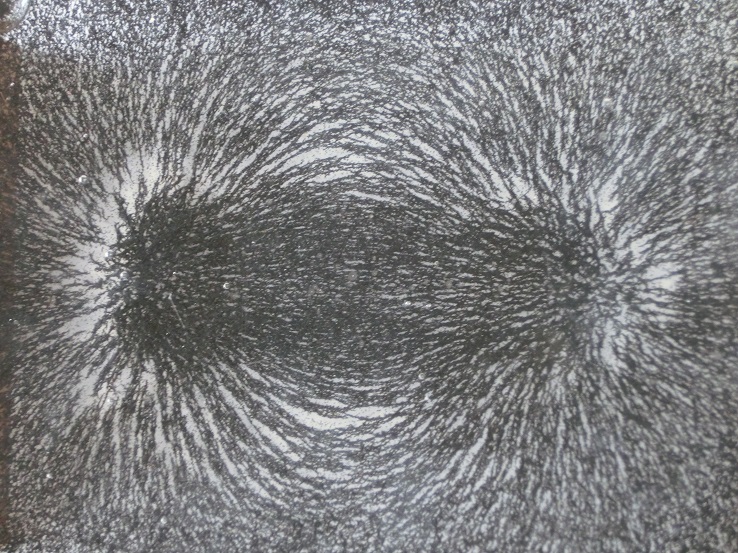

写真3 グリセリンと砂鉄 写真4

写真4 写真5

写真5 写真6

写真6 写真7

写真7 写真8

写真8 写真9

写真9 写真10

写真10 写真11

写真11 写真12

写真12

図1 出典:

図1 出典: 図2 出典:

図2 出典: 図3 出典:

図3 出典: 図4 出典:

図4 出典: 図5

図5 図6

図6 図7

図7 報告書は「99%のための経済」というタイトルで、17日から始まる世界経済フォーラム(WEF:通称ダボス会議)に先駆けて発表された。経済誌フォーブスの長者番付や、スイスの金融大手クレディ・スイスの資産動向データを元に調査が行われた。 フォーブスの長者番付によると、上位8人の億万長者は以下の面々だ。

報告書は「99%のための経済」というタイトルで、17日から始まる世界経済フォーラム(WEF:通称ダボス会議)に先駆けて発表された。経済誌フォーブスの長者番付や、スイスの金融大手クレディ・スイスの資産動向データを元に調査が行われた。 フォーブスの長者番付によると、上位8人の億万長者は以下の面々だ。

写真2

写真2 写真3

写真3 写真4

写真4 写真5

写真5 写真6

写真6 写真7

写真7 写真8

写真8 図1

図1 図2

図2  図3

図3