所有しているダニエル・フライによるホワイトサンズUFO搭乗事件(ユニバース出版)は

英語原文から抜粋なのは分かっていましたけれど、ネットに日本語の全訳が掲載されていますのでリンクします。

美代子の一元ブログさんからです。

ホワイトサンズ事件①ダニエル・フライ 久保田八郎訳

非常に有用な資料です。ありがとうございます。

注:まったく省略がないかどうか未確認です。ご了承ください。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

所有しているダニエル・フライによるホワイトサンズUFO搭乗事件(ユニバース出版)は

英語原文から抜粋なのは分かっていましたけれど、ネットに日本語の全訳が掲載されていますのでリンクします。

美代子の一元ブログさんからです。

ホワイトサンズ事件①ダニエル・フライ 久保田八郎訳

非常に有用な資料です。ありがとうございます。

注:まったく省略がないかどうか未確認です。ご了承ください。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

アダムスキーの写真

について、Thomas Townsend Brownのメモ

58. An Analysis of the Adamski Photograph in the Light of Recent Laboratory Findings.

からT.T.Brownが写真1を分析した図がありましたのでメモします。

図は、1958年1月となっていますのでT.Tブラウンがアグニュー・バンソンの研究所で浮揚実験を行っていた頃のもののようです。

T.Tブラウンの研究に基づいてアグニウ・バンソン・ジュニアが日本で電気的推力発生装置として特許申請をした基礎資料だと思われます。

上記について、管理人が検討した結果、T.Tブラウンは、スカウトシップをどちらかというと電気的な装置と理解していたようです。 T.Tブラウンの研究では、高電圧を印加しても回転力を得ることが出来ません。ローターが回転する為には外部より廻してやる必要があります。

特許資料によれば回転は、電動機などを用いたスターターによるとされます。

管理人には、メモから受ける印象はイオンクラフトのように見えます。

写真3 リフター

写真3 リフター

メモで気になるのは、フランジの部分がなぜ二重構造になっているのかということです。 当方の研究対象は、単極誘導ですのでメモについて、単極誘導モーターとの比較で見ています。

はっきりしないのですけれど、Bruce DePalma あるいは Tewari のN-マシン

との比較です。 その際の観点は弧理論の考え方から出ています。

図2下によれば、中央がマイナスで外側のフランジがプラスです。 写真1は下部に三重反転のリングがあるとされます。特許資料図3は写真1に似せて作られたと考えてよいでしょう。

当方が行った実験水銀による三重反転単極誘導モーターと同じだと理解しています。ただ、スカウトシップは、外壁が磁気シールド?の役目を果たしているのではないかと考えます。

フランジ部分が特に重要であるらしいということが

バシル・バン・デン・バーグのメモから分かっています。ここで、何故フランジ部分が二重構造なのかが疑問となります。 (ここでは単に電圧の印加を理由にフランジが二重構造だとする以上の深読みをしています。)

当方の実験によれば、単極誘導モーターの反作用(バックトルク)は、常に外側の電極(文末に追記※)が受けています。 同軸三重反転の外側ローターとフランジ部分において、反作用を旨く逃がすことができればよいというのが管理人の考えです。 バーグは写真5のメモより、スカウトシップが発電機の一種だと考えていたようですけれど、そうは思えません。 これまでの考察によれば、フランジ部分でエネルギーを空間に逃がしているようです。(この場合のエネルギーは時間[T]を含まない、真のエネルギーをいいます。) 反作用のない運動は、考えにくいのですけれど、投入したエネルギーは、余剰として空間に放出されるということです。このような場合考えられるのは、余剰分がチェレンコフ放射のような発光現象として現れるかも知れないということです。 写真1あるいは実験装置の系として、真のエネルギー値が低くなれば、地球から受ける重力は小さくなるはずだといえます。 さらに浮上するためには別途工夫が必要だと思います。

ですから、写真1は別途どこかで充電?が必要だということになります。 その意味でスカウトシップはフリーエネルギー装置の一種(バックトルクのない単極誘導モーター)だと考えられます。

このフランジ部分での話は、Bruce DePalmaのN-マシンが磁気シールドに近い構造をしていることと関係があるように感じます。過去記事EMAモーター エーテルエンジン N-マシン

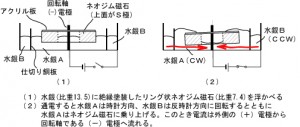

先般、報告しました二重反転構造の単極誘導モーターにおいて、

内側の水銀(比重13.5)がネオジム磁石(比重7.4)に乗り上げる現象については、スムースに回転させるためにアクリル板により軸を設けたので、乗り上げた水銀に電流が流れている様には思えません。(未確認ながら)

図6

仮に、内外の水銀が真のエネルギーをやりとりした結果、内側の水銀が軽くなり、反対方向に渦を作る外側の水銀が重くなったとしても、外側電極が反作用を受けています。ですから、装置系全体の重さは変化しないと考えられます。 先の記事のとおり重量の計測実験の結果、装置系全体の重さは変化しませんでした。

ついでながら、スカウトシップも図4、5も

なぜかクラゲのポリープに見えて仕方ありません。

※追記09/29 管理人の勘違いです。内側電極が半径ゼロの場合以外は、内電極も反作用を受けています。 内電極と外電極が受ける反作用の差分が水銀や電解液の回転モーメントになると考えられます。お詫びして訂正します。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

昨日の記事、日本教は、聖書の在りて在りたる者の「在る」に似ているで、

聖書において神と契約した者は、垂直思考を持っていること。 自然は克服すべきモノととらえていること。同一の神と契約した集団以外に対して「攻撃的・侵略的」であることを述べました。

そして、彼らの中の支配的な者の中から、自らを神の位置に置く人たちがいると述べました。 ここに神と悪魔の反転があります。 決して善悪の話ではありません。自然を支配するという思想と縦の契約から来る仕組みの結果として「自らを神だ思っている人がでてきた」のです。

その一例が、

.

動画1

ズビグネフ・ブレジンスキーです。 さらに次のようなニュースがあります。

.

動画2

探せば、誰もが知っている

.

動画3

ビル・ゲイシが人口増加と地球温暖化を理由に「ワクチンで人口削減が可能」と述べています。

彼は、2000年にビル&メリンダ・ゲイツ財団を設けています。 そして、財団からの寄付により

スバールバル国際種子貯蔵庫(Svalbard Global Seed Vault)が作られています。 詳しくは、ゲイツ、ロックフェラーの人口削減計画と北極の種子バンクにあります。 当該記事によれば、ノルウェーのスヴァールバル諸島のピッツベルゲン島に貯蔵施設はあります。 同財団のほかに、ロックフェラー、モンサント社などからの寄付により作られたとされます。

地球に大規模災害が起き「農作物に壊滅的被害が及んだときに備えて種子を保存する」というのが目的のようです。 その発想の原点が聖書の「最後の審判の日」にあるということです。 少し肯定的にとらえることも可能ですが、自らノアの箱船を作るという発想が自分さえ生き残れば、後は死んでもよいという発想です。 参考:地球最後の日に備えビル・ゲイツが注力する「スバールバル国際種子貯蔵庫」

見ようによっては、大変に傲慢です。 芥川龍之介の短編「蜘蛛の糸」に出てくる

カンダタそのものです。

日本には

.

動画4

デーブ・スペクターというタレントがいます。日本の国会議員たる藤田幸久氏が9.11テロによる日本人犠牲者24人の為に国会で質問することに何の問題もありません。 デーブ・スペクターが藤田議員を感情的に執拗に非難する様は異様です。 彼の本心には、日本人を見下す何かが潜んでいると考えざるを得ません。 その裏返しが、冒頭の「自らを神に置き換える」なのだと思います。

一方で、異常な人々が居ることを知って、皆に知らせようとした人が居ることも確かです。

.

動画5 ジョン・レノン

一連の訳の分からないことの原因について、どこの誰かはわかりませんけれど、偶像であるお金:貨幣の制度を維持したい者たちにあるということを確信しています。 動機は、聖書の予言を自ら実現したのでしょう。何せ神様ですから。

追記09/18

.

動画6 白人は人間ではない

映画 ダンス・ウィズ・ウルブズ

.

動画7 Dances With Wolves – Buffalo Hunt & Slaughter Scene

巷でいわれる陰謀論について考えたのでメモします。

概ね、3つに分類できそうです。

世の中にジャーナリスト、政治家などの暗殺や不審死は数多いです。 歴史上、戦争の勃発は偶発というのはなくて、むしろ意図して起こされた事件を引き金にして発生することが多いようです。 これらの事件について、犯人は誰か動機は何なのか知りたいのですけれど、なかなか本当のことはわかりません。

それをもって、1.陰謀はあると思う人は、権力を持つ特定のエリートや結社を指して首謀者は誰それだと主張します。 例えば、イルミナティーやフリーメーソンなどをその首謀者だといいます。 そこで結論が出て思考は終わります。

2.陰謀はないと”消極的に”思う人は、初めから考えません。主張する人を嘲笑うことにより溜飲を下げることで、安心します。 陰謀など”無い”と少しまじめに考えるならば、”無い”ことを証明しなければならない訳で、その様な証明は不可能です。 ほとんどの人は、まじめに考えることでバカにされるより楽な立場を選びます。

陰謀を”積極的に”否定する人は、2.に似ていますけれど、どちらかというと”見下したり””嘲笑う”あるいは”バカにする”風潮を積極的に作り出します。

普通は、2.の考えを持つでしょう。 3.というのはちょっと考えにくいですけれど、経済的に成り立てばあり得ると考えます。

例えば、ロケットニュースの2012年8月20日の記事で「尖閣諸島上陸の中国人活動家が中国国旗を燃やしていたことが判明 / 中国人「えっ?」というのがあります。

髭を生やした白髪の中国人活動家は、どこか経済的なメリットがあるから行動を起こしているのです。彼にとって主義主張は関係ありません。

日本は、昔からスパイ天国だといわれてきました。 外国人による諜報活動は盛んだと思われます。 中には背乗りなどというのがあります。:孤独な人の戸籍を乗っ取ることです。かなり昔からあるようです。 管理人は、背乗りという言葉を知る前から戸籍乗っ取りは聞いたことがあります。

その状況で、陰謀の有無を論じるならば、上記の活動家のように、都合により「積極的に陰謀を否定する人」が居てもおかしくはありません。 ただし、3.の人は、本当に陰謀はないと思っている可能性はあります。 3.の目的は、2.の人たちの思考停止に他なりません。

漫然と2.陰謀はないと思う人は、ナイーブな人だと思う次第です。 管理人は、単に本当のことを知りたいと思うだけです。陰謀の有無などどうでもいいです。 その結果、現代の偶像であるお金:通貨:貨幣制度の維持をなんとしても続けたい人が居るという見解に至ったのです。 だから、あらゆることがどこか胡散臭いのです。 何事に付け、くちゃくちゃに混乱し、訳がわからない状態になっています。思考停止こそ誰かの思惑だと感じます。止まってはいけません。バカボンのパパ「賛成の反対なのだ~。では済まない」

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

日本人の日本的なる特質を端的に言い表した日本教について、考察しましたので記します。 管理人による解釈ですので、穴や荒いところがありそうですけれどご容赦ください。

初めに、聖書における神と人間の関係を図示します。 次に日本教を図示して比較します。

(1) 旧約聖書において、モーセが会ったという神は、十戒を示した上で、人間と契約を交わしました。 唯一絶対の神が上で人間は下に位置するという関係を結んだことになります。

左に神と人間の関係を、右図に「神と契約した人間たちが形成する集団」を示します。 左から説明します。

神が宇宙を創ったということは、神は宇宙の中に存在するとともに、宇宙の外にも存在しうることを意味しています。 モーセに会ったとき神が宇宙の中に居たということです。そして、神と人間は契約を結んだのですから、神と人間は垂直の関係にあり垂直思考になります。

ここで、自己(私)は、己と己以外を意識的に意識し自他を分けます。分けることで分かったのです。そして、分ける行為により理解することができるようになります。 ここから二元論に至ると考えられます。宇宙のすべては、例えば善と悪、天国と地獄、右と左、上と下、資本主義と共産主義など、あらゆる物事について多分岐して考えることが基本となります。 ここで、契約を交わした者には、絶対的正義が存在しうることになります。

図1右図について、神と契約した者が集団を形成します。(破線で囲った部分) 分けることを基本とする行為によって理解し、文化文明の発達が顕著になるだろうと推測できます。 この点は”功”なのですが、”罪”もでてきます。

彼ら宗教者にある正義は、限定的なモノになります。 つまり、神との契約により持ちうる倫理、道徳は同一宗教である集団にしか適用されません。 他宗教を信じる者や他人種他民族の者たちを排除・攻撃します。 または同宗教に改宗するよう勧めるでしょう。(目的は侵略と簒奪です。) ですから宗教集団から見る外界(自然)は、克服すべき対象となります。

他人が何を考えているかどうか心の内を確かめることは出来ませんので、同じ宗教集団を構成する者の中に造反者が居ないかどうか疑心をもつことになります。やがて集団内での派閥争いが生じ、粛正や魔女狩りということが発生します。

そもそも思考が垂直ですし、自然は克服すべきと考えますので指導的立場の人間は、自らを神に置き換えうると考える様になります。 ここで神と悪魔の反転が生じます。 過去記事、聖書の中で、何故これほどまでに人を殺すのか?聖書における正義において、神は280万人も殺人を犯し、悪魔は10人でした。聖書で語られた「正義」という語の数と相関があります。 悪魔は堕落した天使だという発想はこのあたりからくるのでしょうか。 正義を声高かに叫ぶ者ほど人殺しをします。

人口削減について、ズビグニュー・ブレジンスキーは

.

動画1

発癌ワクチンや、フェミニズム(コミュニティ単位である家族破壊)など人を煽動(マインドコントロール)するなどして人口を抑制する面倒なことなど必要ないと断言しています。

図1における管理人の最大の疑問は、次の通りです。

宇宙物理学では、宇宙の始まりがあると論じられます。その際の物理学者の視点は明らかに宇宙の外です。数学などの(思考)道具が宇宙の外を記述するに使えるかどうかの最初の証明はどこにあるのでしょうか。

西欧文明がどこか胡散臭く、傲慢で誤魔化しを感じるのは、この点を起点としてるのではないかと感じます。 この点において、聖書に終末論があるのは理解できます。当初から矛盾を抱えて破綻すると理解できます。

(2) 山本七平の造語である日本教について、調べたことをまとめると

のようになります。 基本的に日本人は、八百万の神に囲まれて暮らす水平思考です。すべてが並列に存在すると考えます。 この考え方では、あらゆる物事が相対的です。 正義も時と場合によることをほとんど本能的に知っています。

すべてが並列に存在するということは、何でもありということです。分け隔てなく何でも取り込むことができます。 故に小室直樹氏いわく、「(日本教たる日本人は)何者にもなり得ない」とのべています。 ただ、管理人はどうしても受け付けないモノがあると思います。

自分が嫌になり自死を考えたとき、「この世が嫌になった」=「嫌なこの世なんか無くなればよい」と思考します。第3者から見れば単に自死に見えます。 言い換えれば、この世(宇宙)は自己の鏡であるといえます。 並列に存在し、自己の鏡であるという考え方は、人間中心であるといえます。

ということは、神も仏も人間の都合によるということです。日本教の人は信じたいモノを信じます。 鰯の頭も信心からということです。

自己を取り巻く集団は、神と契約をしたわけではありませんので、緩くなります。 そのような集団内では、村八分や外敵からの自衛はありますが、簒奪のための侵略や民族浄化という粛正はありません。日本人は自国民による大虐殺を経験したことがないようです。

そのような緩い集団では、突出した意見を述べるのを憚られ、所謂空気が全体を支配します。知られているように誰も責任をとりません。 実情が事実としてとおり、本当のことを言うと嫌われます。

自己と他を明確に区別しないのですから、文明の萌芽が遅れるように思えます。どちらかというと多くのモノがまぜまぜという感じです。

善くも悪くもある日本教ですけれど、穏当な部分は魅力的です。ただ、長い歴史の中で、次第に日本人から日本的なるモノが薄れてきていることは事実です。

管理人は次のことを疑問に思います。

1.について、小さな島国故に、集団生活を維持するためには、皆で平等に働かざるを得なかったのでは、と推測します。大陸では、他民族から収奪することで生活が維持できます。

2.について、小集団におけるルール(空気)により礼儀(本音と建て前)を使い分けることが倫理、道徳に繋がったか? 十七条憲法で明文化されることで意識化されたのだろうか?

3.について、小さな島国だから、外国からの侵略はなかったけれど、日本にも奴隷制があったようだ。

以上をまとめますと、宇宙の存在のすべてを並列に考える日本人は、弊害はあるにしても社会的に安定感があります。すべてをあるがままに、その存在を認めることは、善いことだと感じます。

余談です。昔、ある施設に

犬矢来(いぬやらい)が寄付されました。京都の町並みに見かける竹細工の装飾です。 ホールの隅に設置された犬矢来は、写真1のものより小ぶりで、置かれた当初は綺麗な緑色でした。

やがて何年か経って

の様に、竹の緑が抜けてきます。 施設長が、せっかくの色が抜けてしっては残念なので、綺麗な色を保つにはどうしたらよいかという事を専門家に問うたところ、「犬矢来は、色の風情を楽しむモノ。そのような考えは無粋。」と言われたそうです。

さて、

ここ何ヶ月か、紡錘図形の解釈と聖書の比較、日本的なるモノの象徴である日本教について調べてきました。 かなり、大雑把でぐだぐだですけれど、ようやく、結論に近づいてきました。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

漢字が伝来する以前に日本に文字はあったと考えざる得ません。 興味深い記事がありましたのでメモしておきます。

一般的には漢字伝来(4C頃)以前に日本に文字はなかったとされます。 ~漢字の歴史~より

●日本伝来時期

では漢字はいつ日本に伝来したかというと、270~310年頃に『論語』、『千字文』が百済から到来したことが公式的に初めてとされています。しかし実際はもっと早く、1世紀ごろにはもう朝鮮半島を経て入ってきたともいわれています。それまでには日本に文字はなかったとされていますが、江戸時代の学者や戦前の右津朝、軍人の中には、大昔の日本には文字があったとして神代文字なるものの存在を、まことしなやかに主張しています。

漢字は1世紀頃には日本に入ってきていたようです。そして、漢字以前にあったとされる神代文字を否定しています。

次に、紫霄閣というサイトでは、漢字伝来以前の日本に文字が存在したことを前提に論じています。サイトより聖徳太子が封印した日本の優れた古代文化(*1)の一部を引用します。(最近当該サイトは閉鎖されました。日本に忍び入るユダヤが参考になります。2017/02/15追記)

・そもそも、よむ、かく、しるす、ふみ、したためる・・など、読み書きに関する言葉は全て訓読みである。漢字以前に文字がなかったというなら、これらは、全て音読みである筈である。

大和言葉の「いぬ」は「犬」という文字が日本に入ってくる前から、日本列島にいたからこそ写真1を「いぬ」と呼ぶのです。 ですから、「よむ、かく、しるす、ふみ、したためる」という名詞・動詞は、日本に漢字が入ってくる前から日本で「ふみ」を使って行われた行為だったのです。その対象は「文字」以外にあり得ません。 これほど明確な論証はありません。

では、漢字伝来以前に日本にあった神代文字とは何かというと、

写真2 神代文字一覧より

写真2 神代文字一覧より

アヒル草文字や

ホツマ文字などであったようです。

文献的には、フトマニ、ミカサフミ(三笠記)、ホツマツタヱ(秀真伝)や竹内文書などでした。

ただ偽書であるとされるものも多いです。

(1)竹内文書は、竹内巨麿が昭和3年に公開したもの

(2)第73世武内宿禰を自称する竹内睦泰氏の伝える竹内文書 の2つがあります。

(1)は、関連図書(*2)を読みましたけれどあまりに荒唐無稽な内容で参考になりませんでした。 ただし、竹内文書の編纂を勅命した武烈天皇は、日本書紀において意図的に貶められており、極悪非道な武烈天皇が行ったとされるまともな行為が竹内文書編纂の勅命であったということは興味深いです。また、第25代武烈天皇から第26代継体天皇への皇位継承の経緯も不自然です。さらに古事記での武烈天皇の伝承と相違があるのも不自然です。このことから武烈天皇が実在したか疑問とされる理由になっています。 *2 高坂和導著[超図解]竹内文書Ⅰ、Ⅱ(徳間書店)

(2)は、竹内睦泰氏によれば本来口伝であり伝承者自身が記憶できないので文書化しているが、一部を除き外には出ていないとのことです。

管理人が知りたいのは、「和を以て貴しとなす」という日本的なるものがどこから来ているかということです。

その神髄が日本教なるものにあると確信し、日本教と同時に歴史を調べているのですが、行き止まりとなって難渋しています。(神代文字は訳がわかりません。ホツマツタヱは本物のようです。)

.

動画1

ただし、律令制度国家の礎となった十七条憲法が制定されたときに日本が中世ヨーロッパのような暗黒時代に入らなかった理由がなんとなく理解できそうだと気付きました。

因みになぜ日本に中世はなかったのかという件に関して一部引用します。

われわれは中世と言えば武士が台頭してきた時代だと教わってきた。しかし、それは政治的王権の移動だけのことで、信仰という国家哲学(アイデンティティ)の根幹部分である宗教改革はまったく起きていないのだ。わずかながらに王となろうとした織田信長や、権現となった徳川家康にその片鱗を見るが、信長は殺され、日光東照宮もまた伊勢・出雲ほどの日本人の信仰の中心にあるとは言えない状況である。

日本の戦国時代にも中世がなかったのは事実のようです。また、憲政史家の倉山満氏によれば江戸時代は、江戸時代(Edo Period)であって中世ではないとのことです。

日本で中世があれば、ヨーロッパの暗黒時代に似た魔女狩りが行われて日本国内でカルト宗教のような粛正が行われていたに違いありません。 もし日本がそのような状態であったならば、とっくの昔に外国に侵略されてしまい、今頃は英語かロシア語を公用語にしていることでしょう。

その最初の出来事が冒頭でご紹介した(*1)の出来事だったのではないかと考えます。蘇我氏による焚書と聖徳太子による律令国家体制の整備は、日本史最大の事件だったと思います。 このとき宗教改革が起きても不思議ではなかったということです。

なお、管理人は、仏教の伝来(538)が宗教改革にあたるとは考えていません。動画1において、小室直樹氏が、「仏教も儒教も戒律を全廃してしまい、本来ありうべからざる宗教(や哲学・思想)にしてしまった。」と述べています。 これまで、管理人はインド発祥なのに何故最澄や親鸞なのか理解できませんでしたが、仏教を日本的なるモノに作り替えた故の事だったと理解しました。

日本人は、何でも丸呑みして、できあがったものは元のモノと似ても似つかぬモノにしてしまいます。アニメ映画千と千尋の神隠しに出てくるカオナシのモデルは日本人だと思います。

ついでに萌えキャラ 日本鬼子

追記 2017/06/15

音訓一致である”死ぬ”という言葉について。人は日本に漢字が入ってくる前から”死んで”いました。ですから、相当する言葉があるはずです。 調べてみたらホツマツタヱに該当する物語がありましたので追記します。

まず「死ぬ」という言葉について、ネット上に質問・回答のサイトがありました。こちらから一部引用します。

「死」と言う言葉(文字)が入ってくる以前も、もちろん人はたくさん死んでいるわけですから、当然、日本語にその現象を指す言葉は存在します。和語の「ゆく(逝)」「はつ(果)」「きゆ(消)」「いぬ(去)」「まかる(罷)」「みまかる(身罷)」「をはる(終)」「こときる(時切)」などが使われていたのではないでしょうか。

古事記を見ると、神々や天皇の死には「かむあがります(崩)」「「かむさります(神避」「みをかくす(身隠)」といった言葉が使われているようです。

下線は管理人による。

神々の死には、「みをかくす(身隠)」という言葉が使われていたとあります。 ホツマツタヱの中に該当するところがあります。 アマテルカミさんの母方の祖父であるトヨケさんについてホツマツタヱ講座の「トヨケ・トユケ・トヨウケ」から一部引用します。

宮津 (マナヰ原) の辞洞に自らに入り、アサヒ神と贈り名される。

下線は管理人により、辞洞は「イナホラ」と読みます。

宮津は、京都北部の天橋立のある街で元伊勢として有名な籠神社の地です。 マナヰ原については、宮津の北西に位置するようです。 籠神社の近くにある真名井神社にトヨケさんが祀られています。 トヨケさんに死期が迫ったときのことについて、ホツマ縄文日本のたから:池田満著展望社より一部引用します。

アマテルカミがトヨケからの使者に会ってみますと、トヨケの寿命が尽きようとしているといいます。・・・・アマテルカミは取り急ぎ宮津へと出発しました。

当時のミヤツノミヤは、今の宮津市内より西北へ約四キロメートル、天橋立の南端にあったものと推定されます。トヨケは、アマテルカミにとって祖父でもあり、師でもあり、また、老齢に及んでからは山陰道の政を委託したいきさつもありました。

はやる心に駆られつつアマテルカミが宮津についた時には、すでにトヨケは十五キロメートルほど北西に入ったマナヰに行って崩御ほうぎょ(おなくなりになる)の準備にとりかかっていました。アマテルカミも追ってマナヰ(現在の比沼真名井ひぬまない神社)に向かいました。

マナヰは、丹後半島の付け根にあって、宮津と久美浜との中間です。

トヨケはマナヰの北西にそびえる久治ヶ岳くじがたけの頂上付近に洞ほらを掘らせていました。トヨケは洞の中に入って崩御ほうぎょするつもりなのです。アマテルカミがマナヰに着いた時には、すでに洞も完成しかけていました。

死期が迫ったトヨケさんは、洞を掘らせて、自ら洞にこもって崩御したのです。この洞は、上記の辞洞(イナホラ)のことです。 辞洞の「いな」は「いぬ(往ぬ・去ぬ)」の名詞化とあります。

いぬ(往ぬ・去ぬ)は、「行ってしまう。去る。世を去る。」などの意味を持ち、関西方言で用いられます。 関西在住の管理人も「いぬ」は日常の会話で(おいとまする)という意味で使います。

神々や天皇が「死ぬ」ことを、洞に「隠れる」や「いぬ」と表現してます。 「死」という字には、死して「無」になるという意味合いがあるように感じます。けれども「身を隠す」や「いぬ」は、無になるのではなくて、どこかへ去る、あるいは帰るという意味合いにとれます。

「カミ」とは「つながり、もたらし、生じさせる」仕組みであることがわかっています。 フトマニの中央「ア・ウ・ワ」と組み合わせて、詳しくすれば、「カミ」とは、

つまり、「カミ」とは自然・宇宙の仕組みを意味します。人は死して無になるのではなくて、カミの仕組みの内に自然に帰るという意味だと考えます。それが「いぬ」ために「隠れる」ということです。宇宙は唯一絶対神が創ったというのと、まるで違います。

縄文時代に一般の人々が「隠れる」「ゆく(逝)」「はつ(果)」「きゆ(消)」「いぬ(去)」「まかる(罷)」「みまかる(身罷)」「をはる(終)」「こときる(時切)」などのどれを使っていたかはわかりません。

しかし日本人は、死して無になるのではないと理解した上で「自然・宇宙に帰る」という意味で神として祀るのだと思います。 現在の絶対神としての天照大神には、違和感があります。

追記 2017年7月4日 次の動画が興味深いので載せます。

.

動画2

で紹介された奈良時代の人たちの喋っていたであろう言葉を再現したものはとても奇妙です。当時は母音が8つあったとされます。 それ故にヲシテ文献は偽書だと判断されるようです。

母音8音の問題について、どう捉えるかは、『ホツマツタヱ』を読み解く:池田満著展望社刊より一部引用することにより理解できます。P20~

『古語拾遺』の編まれた平安時代は、漢字が渡来して国字化されてからすでに数百年の時を経ている。平安時代の初期という時代はとにかく帰化人の活躍が目立つ時代であった。坂上田村麻呂(後漢霊帝の子孫)の東北地方遠征もあり、これら帰化人の進出が極めて著しい時代だった。

ちなみに『新鮮姓氏録』に本朝人(在来の日本人)とされる八〇四氏にたいし、諸蕃(帰化人)は三七三氏を数える。つまり、今に言う紳士録にも載せられるほどの人々についての帰化人の比率は一一七七氏(八〇四+三七三)分の三七三でおおよそ三二%にも及んでいた。現代での外国人の比率はどうだろうか。国際化が叫ばれていても、紳士録での外国人比率三二%にはとても及ぶべくもない。

奈良時代頃には、現在より遙かに多くの外国人で溢れていたことがわかります。そういった中で、古い日本語に変化を及ぼすのは当然だと考えられます。その上で、同氏は次のように述べています。P22~

翻って考えてみると、八母音の存在していたとされる奈良時代には、すでに波羅門僧(インド人)の菩提仙那・林邑の僧仏哲が来日していた。ということは、十二母音ほどもある悉曇音(サンスクリット語)の伝来があったことになる。当時の日本に八母音が実在していたのならば、八十音図などといったように、五十音韻図よりも多い音韻表が作成されていても良いはずである。しかし、五十音図を大きく上まわる音韻表は伝わることがなかった。

そしてもう一つの試論としては、数百年の時を経ただけで消滅してしまうものは、その成立においても古くには遡ることができないと想像される。 比していうならば、動詞の五母音に沿った活用の法則は、漢字渡来以降、千数百年の命脈を保ち続けている。

動画2を観てわかるように、我々日本人は漢字の渡来から、完全に自分たちの物として使いこなすのに千数百年かかっていることがわかります。 今日のような「言文一致」に至ってまだ100年ほどしか経っていないということです。 元々、5母音であった日本語から8母音を経て、再び5母音に戻ったと考えても、それほど不思議ではないと考えます。 逆に云えば、古い日本語の持つ構造が非常に堅牢であるということです。それは今日においても「外来語を飲み込んで、元とは似ても似つかぬ日本的なるものに変えてしまう」という特性に現れているように感じます。

ついでに、

.

動画3

追記2019/8/30

びーちぇの「ヲシテのクニ」に「ヲシテ文字が消されたわけ」が詳しく解説されています。

既に閉鎖された紫霄閣というサイトにかかるInternet Archivesのリンクを貼っておきます。「紫霄閣」びーちぇさんのお話しは、「日本に忍び入るユダヤ」に書かれた(ヲシテを焚書)された経緯と概ね同じです。

日本人なら何でも大事に残します。焚書などおよそ日本的ではありません。不思議なことにオカルトである日月神示に似たことが書かれています。日月神示の解説書「日月神示は、逆説に満ちている!」より。 それまで「神皇」であったものが初代神武天皇から「人皇」になったとされています。p155より。

⑩神武天皇の岩戸閉めは、御自ら人皇を名乗り給うより他に道なきまでの御動きをなされたからであるそ。神の世から人の世への移り変わりの事柄を、一応、岩戸に隠して神倭伊波礼琵古命かんやまといはれひこのみこととして、人皇としてたたれたのである

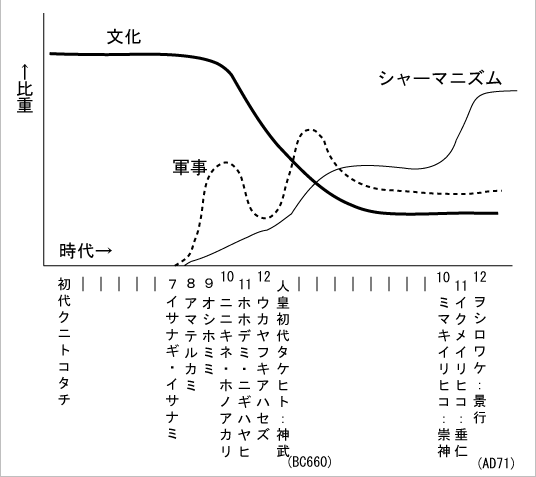

p157には、『「人皇」勢力とは渡りて来た幽界身魂がいこくみたまであった』とあります。渡来系の人たちが大勢やってきて、次第に勢力を拡大しつつやがて天皇の外戚になったということです。その兆しが神武天皇の頃にはあったようです。「ホツマ縄文日本のたから」池田満著p13にある文化・軍事・シャーマニズムのグラフと一致します。

図1

図1

シャーマニズム(神頼み)は、(お金・時間)として現在も続いています。因みにお金も時間も量(具体)ではありません。現代は、量ではない抽象(お金・時間)に(神)頼んでいる時代です。ある種の宗教です。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

昨日の続きです。 やや話の筋が混乱していますが、お許しください。

数人でコックリさんをやっている

中央に写っている人、誰だか分かりますか? 実は

作家の三島由紀夫です。市ヶ谷駐屯地でのクーデター未遂事件wikiより

1970年(昭和45年)11月25日、楯の会隊員4名と共に、自衛隊市ヶ谷駐屯地を訪れて東部方面総監を監禁。その際に幕僚数名を負傷させ、部屋の前のバルコニーで演説しクーデターを促し、その約5分後に割腹自殺を遂げた。

三島由紀夫は、ヒトラーに関心を寄せていたようです。 五島勉氏によるインタビューで三島由紀夫がヒトラーについて語った言葉をヘキサゴン氏のサイトより引用します。

ところでヒトラーね。彼がやったことは世界中の人が知ってる。だけど、彼がほんとは何者だったのか誰も知っちゃいない。ナチの独裁者、第二次世界大戦の最大戦犯、アウシュヴィッツの虐殺者、悪魔……。これがいままでのヒトラー観だけど、ほんとはそれどころじゃない。

彼のほんとの恐ろしさは別のところにある。

それは彼が、ある途方もない秘密を知っていたってことだ。人類が結局どうなるかっていう秘密だ。彼は未来を見通す目を持っていて、それを通じて、その途方もない未来の秘密に到達しちゃった。

三島由紀夫がヒトラーについて相当な関心をもって研究していたことを示しています。ヘキサゴン氏のサイト第3章よりヒトラーの予知能力の謎--「私は”あいつ”に選ばれて取り憑かれたのだ・・・」より

●ヒトラーの予言の力の源泉に関しては、いろいろと議論の分かれるところだと思うが、

ヒトラー自身が予言の秘密について告白している。“あいつ”のおかげだ、と。ヒトラーのIQは150近くあったことで知られているが、霊感(霊的感受性)も

すごく高かったようである。時々、何かに憑依されていたことを

ヒトラー自身、 実感していたみたいである。

ただし、この“あいつ”が何者だったのかは不明であるが……。

●参考までに……1914年に始まった第一次世界大戦に、ヒトラーは志願して参戦している。

この第一次世界大戦で、彼は4年間に40回以上の戦闘に参加。

伍長としては異例の「一級鉄十字章」を受章するなど、6回もの表彰を受けた。

(具体的には「一級鉄十字章」 「二級鉄十字章」 「連隊賞状」 「黒色戦傷章」

「剣付き功三級鉄十字章」=2回受章)。これは彼が勇敢な兵士であり、

しかも非常に幸運に恵まれていたことを意味する。実際、記録に残っているだけでも、彼が危ういところで命拾いしたのは、

4度や5度ではきかない。彼は前線で一番危険な任務である伝令兵を、

いつも自ら買って出ていたのであるが、彼は前線で何度も奇跡的に

命拾いをしたために、同僚の兵士たちから「不死身の男」と

評されていたのである。

ヒトラーは”あいつ”から指示されて動いていたことをジャーナリストに語ったとされます。

アメリカのピュリッツァー賞作家ジョン・トーランドは、精密なドキュメント『アドルフ・ヒトラー』の中で、ヒトラー自身が、のちにイギリスの通信社特派員ウォード・プライスに語った言葉として次のものを紹介している。

「私はあのとき、戦友たちと夕食を摂っていた。すると突然、ある声が私に、『立って向こうへ行け』と命じた。その声が、あまりに明瞭に同じことを繰り返したので、私は上官の命令を聞くように機械的に従い、20ヤードほど移動した。とたんに、いままでいた場所から衝撃と轟きが押し寄せた。そのときまで私も属していたグループの上に、流れ弾が炸裂して1人残らず死んでしまったのだ。」

つまりこれは、ヒトラー自身の判断ではなかった。彼の内部深くから噴き上げた何かの声、または外界か異界のどこからか来た、彼以外の誰にも感知できない妖異な命令だったのだ。

「そうだ、それは“あいつ”の命令だった。あのときから、私には“あいつ”が憑(つ)くようになった。恐ろしいことだ。私は“あいつ”に選ばれて取り憑かれたのだ。」

彼はあとで、側近たちにこうも語っている。それだけでなく、語っている最中、ふいに立ち上がって目を剥き、「“あいつ”だ、“あいつ”が来た。また私に未来を教えに来たのだ。そこにいる、そこだ!」 あらぬ方を指さして絶叫することもあった。

三島由紀夫 --1 コックリさん

--2 ヒトラーの”あいつ” 霊感(霊的感受性)

というつながりは非常に奇妙です。 ヒトラーの”あいつ”からは「明瞭で大きな声」として伝わったということです。

G・アダムスキーによればコックリさんをやってはいけないといいます。 霊感(霊的感受性)というものが何なのか分かりませんけれども、管理人には、ヒトラーの”あいつ”は程度の低い印象波(想念波)だという感じがします。

悪魔は笑顔でやってくるといいます。ヒトラーは、程度の低い印象波(想念波)をひときわ強く受ける人であったのだと思います。

管理人による

大きく強くはっきりと(笑顔で)やってくる印象は、どうでもよいつまらないものばかりです。

与国秀行氏の

.

動画1

において、1h:08分あたりから説明されるアレックス・ジョーンズによるサタニスト(悪魔崇拝者)たちによる情報で、サタニストたちが求めているのは、恐らく「大きくて強いはっきりとした印象」なのだと考えます。支配者たちも目指す方向、何らかの指針を求めているようです。

サタニストたちが開く集会をボヘミアン・グローブといいます。 動画サイトを検索すると

.

動画2 <バビロン国家>偽キリスト教国・アメリカ 化けの皮を剥がす クリスチャン必見 IN ボヘミアングローブ

というのがありました。 ここで、次の関連に気付きます。

バビロン国家 --1 バビロン捕囚(バビロニア・タルムード) -- サバタイ派フランキスト

--2 ボヘミアン・グローブ -- サタニスト(一部貴族・金融資本家血族)

バビロニア・タルムードを信奉しているのはフランキストだけとは限らないのですけれど、サバタイ派フランキストと金融資本家は関係あります。 どうも、様々な問題の根源にバビロニア・タルムードの存在があるようです。 また、ヒトラーと国際金融資本家には明確なつながりがあります。ヒトラーと共産革命を創作した国際金融資本家 その2

一見すると、ヒトラーの”あいつ”とボヘミアン・グローブは関係ないように見えますが、「強い印象」を求めている点においては同じだと思います。 管理人による結論として

悪魔とは、強くてはっきりとした、一見 ”善いこと” のように思える印象(想念)のことです。

それに対して、本当の信仰とは、恐らく

そして、大事なことを得ようとする行為は、往々にして実行することが困難です。

代表的な偶像を再掲すると

2.と3.は同類の行為であるのですが、上記の通り指向が反対です。(偶像を排すればという条件付きで。)

面白おかしく楽しい刺激を求める行為は愚かです。覚醒剤・麻薬に行き着くことでしょう。 同様にサタニストたちの行き着く先は「幼児誘拐・虐待・生け贄」にした上で、自滅に他なりません。

感覚器官からの印象と自己の本体である触覚(feel)からの印象の送受信という点において、世界で起きる様々な事象(戦争、経済、宗教など)の仕組みは同じであろうと思います。

何度も書きますが、エリートキツネの実験は科学的事実です。飼い主のない我々は、何世代も同じ指向をもって血縁を持ち続けていることによって破滅へ向かっています。生まれながらに残虐であるか、生まれながらにドレイsheepleであるかに違いはありません。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

注:本記事は、特定の宗教を貶める目的で書いておりません。

管理人は、G・アダムスキーから宇宙哲学並びに

テレパシー(想念観察)の考え方の影響を受けたにもかかわらず、アダムスキーに関して何十年も離れていました。その理由は、

その当時は、違和感があって離れて行ったのですけれど、今になって考えてみるとこの2点を受け入れられなかったのだと思います。

1.について、自己に起きる印象は、感覚器官からの印象と自己の本質である触覚(feel)によると理解して、その送受がテレパシーだと分かっていました。その上で想念観察を少しずつ行っていました。 しかしながら、印象波(想念波)を万物、例えば石ころや気体、液体などの無機物まで送受しているということを受け入れることは出来ませんでした。

このことについて、弧理論では

E軸上の実体がM軸に投影された物体の全情報を蓄えることが出来る「究極の記憶システム」として機能できそうと気付いたことによって、「基本粒子である陽子・中性子・電子が印象波を送受する」機能を持っていてもよいのではないか、と考えられるようになってきました。 想念観察によれば、種々雑多の印象が湧くとき、その印象は、自己の内からくるもの、他から来るもなどが考えられます。それらが、必ずしも生物のみから来るのではないということです。

これまで読んだ資料によればG・アダムスキーは、講演旅行の際に観光で訪れた「古いお城やある教会に入ろうとしなかった。嫌がった。」あるいは「お金を持つことに頓着しなかった。すぐに手放してしまう。」とのことです。 1.は、このことと符合します。 我々の身体の成分である水やタンパク質は数週間で入れ替わります。最も遅い代謝である骨・カルシウムも何年かで入れ替わります。そうした物質は過去、有機物、無機物を問わず様々な状態にあったのですから、上記の記憶システムからして、様々な印象波(想念波)を送受してると考えられます。すると古い遺跡等にある印象は良いものではないのかもしれません。

2.について、

ヴードゥー教とは西アフリカやカリブ海の地域で信仰されています。参考:ヴードゥー教

西アフリカにあるトーゴ共和国にある首都トーゴの郊外には、呪物専門の市場があるそうです。

写真3 呪術に使うと思われる道具の数々(資料はこちらより)

写真3 呪術に使うと思われる道具の数々(資料はこちらより)

コックリさん(狐狗狸さん)

は、テーブル・ターニングという西洋を起源に持つ占いの一種だそうです。 実際は

のようにやるようです。

管理人は宇宙哲学とテレパシーによる想念観察を受け入れることが出来ましたけれど、G・アダムスキーが一見するとまったく無関係なヴードゥー教とコックリさんについて述べていることに、強い違和感があったのです。

結局の所、1.を受け入れるならば、2.も関連することに気付きます。 想念観察を続けると印象波(想念波)にもいろいろあることがわかります。 電波にも時計を合わせるのに使うものなどから電子レンジ・wi-fi に使うものなどまで、低い周波数から高い周波数のものまで様々です。 ヴードゥー教とコックリさんという人の営みには、それなりの印象が生じるだろうと考えられます。それは、あまりよいものではないでしょう。

余談です。: 経験的にどうでもよい印象は、大きく強くはっきりしています。 何故か大切なものほど小さく弱いです。 特に耳や目の感覚器官からの印象は非常に強く、同じ印象を得続けるためには、より強い刺激が必要になります。ついには、破壊するほどの刺激が必要になってきます。画家や音楽家の創作に刺激が必要だとして覚醒剤や麻薬に手を出す人がいます。 音楽家に難聴の人は多いようです。

G・アダムスキーは、低い印象波に囚われないようにヴードゥー教とコックリさんに代表される行為はダメだと述べたのだと思います。 以上に気付くと、少し意味が分かってきます。

ここで、先般より記事にしてきた偶像を挙げます。

(1)は、

や

あるいは

です。 それが利子の有無、減価の有無は関係ありません。偶像であることが問題なのです。

(2)は、

であったり、

です。 その他、信仰の対象となる石像、壁画などです。 ただし、信仰心・宗教は心の平安を得られるのですから否定しません。一定の意義があると考えますけれど、視覚的な対象物はよくないように感じます。偶像を持たない信仰心は有るのかも知れません。

因みにキリスト教の創始者はパウロです。イエスは十字を切るという行為をしたはずはありません。親鸞聖人が正信偈を人々の為につくったようです。ですから親鸞がおりに触れ正信偈を唱えたはずはありません。

(3)について、

これまで、管理人は地球の支配者たちについて、西欧等の一部貴族と両替屋(金融資本家)が血縁関係を持ち緩い集団を形成していると考えてきました。 これまで彼らがオカルトをやっているという情報はありましたけれど、少し信じられませんでした。 総理大臣や大統領あるいはその妻が高名な占い師に見てもらったというニュースを目にしたことがあります。もちろん、本当のトップが大統領、総理大臣だとは思っていませんけれど、トップに立つ人、企業経営者、管理者などは、どこかしら何かに頼りたいものなのかも知れません。

.

動画1

で語られるサタニストたちの儀式にも何らかの偶像が用いられていることでしょう。例えば

や

などです。 そして、よく言われるように「311、911、666」などの数字を使った行為(示威行為)を行うようです。 その内、最も大事なものが(1)お金:貨幣制度の維持だと考えると納得できるのです。そして、(2)は、支配するための道具に過ぎないことにも気付きます。

こうして、私たちは、あまり良くない印象波(想念)を持ち続け、増やし続けていると考えられます。この点で、お金に支配されている我々も、宗教者も支配者たるサタニストも同じ穴の狢です。

過去に書いてきましたとおり、彼ら支配者にはエリートキツネのような飼い主はいません。 動画1のとおりならば、彼ら支配者は、バビロン捕囚の時代から何百世代も一定の指向をもって選択的に血縁を持ち続けています。 彼らは、生まれながらに人の死に何の呵責も持ち得ない狂気の人たちです。これまでの選択の過ちを理性的に判断し、方向を修正すべきなのです。 これは善悪の問題ではありません。

最後に、戦後GHQが推進した3S政策(スポーツ、スクリーン【映画・新聞・メディア】、セックス)の振興は、まさに印象操作です。自己の感覚器官の心が発する印象波(想念波)は皆の心、自己の本体である触覚(feel)に大きな影響を与えています。それはお金:貨幣に対する刷り込みを強めるのが目的といってよいでしょう。 我々から時間を奪い、お金を通して実物資産を簒奪しています。70年経った今もまったく変わっていません。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

どうしても実験をする気になれずに、いろいろ調べています。 動画サイトで与国秀行という人の述べていることが参考になるのでメモしておきます。

氏の語り口は、牧師のそれとよく似ていて宗教的なので少し警戒しながら見たのですけれど、特定宗教を勧めているようではありませんでした。ただ、氏の霊的なものについての言葉は、気持ちは理解しますが、判断を保留しました。

.

動画1 我々は奴隷であった ~日本人よ、アメリカ人よ、彼らが行う誘導に気付き、詐欺から目覚めよ~

管理人の知らなかったこともあります。調べたことを含めて感想を記します。

(1) どうもケネディー大統領

は、政府紙幣を発行させようとしたために暗殺されたようです。ケネディーと政府紙幣 Executive Order 11110の真実 Part 1 ~Part 9まであります。

は、実際に発行されたようですが、コレクター達によってすみやかに回収されたために市中に残っていないようです。

(2) ジョン・F・ケネディは、異星人と会見したことがあるらしいという情報です。 日本人は知ってはいけないさんのいよいよ始まるディスクロージャーより一部引用です。

アイゼンハワーの後をうけてアメリカ大統領になった 若き ジョン F ケネディは1962年3月24日ラングレイ空軍基地で ジョージ アダムスキー(コンタクティーとして有名 火星や金星を訪問している)の仲介で太陽系内の惑星から来た宇宙人と会見しています

ソースを探したのですけれど確認できませんでした。 UFO contactee誌 の中にあるのかも知れませんけれど未確認です。

(3) そして、大統領の暗殺は異星人の存在を発表しようとしたためだという説があります。武山祐三の日記よりケネディ大統領が読み上げようとした演説原稿があります。ふるやの森に英文と対になった原稿がありますので全文を引用します。 リンク先によれば情報の出処は「エネルギー革命前夜」(三上皓也 著)らしいので、早速注文しました。

(このスピーチはケネディー元大統領が死亡したパレードで車に同乗していたコナリー元アリゾナ州知事に手渡していた原稿をマウリス・オズボーン氏が読み上げたものである)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アメリカ国民、並びに全世界の市民の皆さん

私たちは今新しい時代への旅に向かおうとしています。人類の幼年期が終わり、別の新たな段階に人類は入ろうとしているのです。

私がお話している旅は私たちの理解を超える試練に満ちていますが、これまでの私たちの体験してきた数々の戦乱は私たちの世代がこれから迎える飛躍への特有な準備のプロセスであったと私は確信しています。

・・・・・・・・・・

My fellow Americans, people of the world, today we set forth on a journey into a new era. One age, the childhood of mankind, is ending and another age is about to begin.

The journey of which I speak is full of unknowable challenges, but I believe that all our yesterdays, all the struggles of the past, have uniquely prepared our generation to prevail.

・・・・・・・・・・

世界の市民の皆さん

私たちは宇宙で孤独でいるわけではありません。無限の知恵を備える創造主は自らの創造した宇宙に私たちと同じように知性を備えた多くの生命体で溢れるばかりに生み出されたのです。

Citizens of this Earth, we are not alone. God, in His infinite wisdom, has seen fit to populate His universe with other beings — intelligent creatures such as ourselves.

・・・・・・・・・・

私がなぜ権威を持ってこのように話すことができるか?

1947年にア メリカ軍はニューメキシコの砂漠地帯で正体不明の飛行物体の残骸を修復しました。その後、科学的な調査によって、この飛行物体は地球からはるかに離れた外 宇宙から飛来したことが明らかになりました。その時以来、アメリカ政府はその飛行船に乗船していた生命体とコンタクトを続けています。

How can I state this with such authority? In the year 1947 our military forces recovered from the dry New Mexico desert the remains of an aircraft of unknown origin. Science soon determined that this vehicle came from the far reaches of outer space. Since that time our government has made contact with the creators of that spacecraft.

・・・・・・・・・・

このお知らせは素晴らしく聞こえるかもしれませんし、恐ろしいと思われるかもしれません。しかし皆さんにお願いしたいのは、このニュースに不当な恐怖心を抱くことのないようにしていただきたいのです。

大統領として、私は皆さんにお約束します。

彼ら地球外生命体は私たち地球人類に害を及ぼすことは決してありません。

Though this news may sound fantastic — and indeed, terrifying — I ask that you not greet it with undue fear or pessimism.

I assure you, as your President,

that these beings mean us no harm.

・・・・・・・・・・

それどころかむしろ、彼らは私たち地球人類の共通の敵・・専制・貧困・病気・戦争との私たちの国家の戦いを支援することを約束しているのです。

Rather, they promise to help our nation overcome the common enemies of all mankind — tyranny, poverty, disease, war.

・・・・・・・・・・

彼らは人類の敵ではなく、むしろ友人であると私たちは結論しています。

地球人類と地球外生命体は共に力を合わせてより良い世界を創造していくことになるのです。

We have determined that they are not foes, but friends.

Together with them we can create a better world.

・・・・・・・・・・

これから先、人類がつまづいたり、道に迷うことがないかどうかは私にもわかりません。

しかし、この素晴らしい国の進むべき真の道を私たちが見出したことを私は確信しています。

地球人類を輝かしい未来へ導く道を・・

I cannot tell you that there will be no stumbling or missteps on the road ahead.

But I believe that we have found the true destiny of the people of this great land:

To lead the world into a glorious future.

・・・・・・・・・・

これから訪れる毎日、毎週、毎月・・

皆さんは彼ら訪問者についてどんどん知るようになります。

なぜここに来ているのか、なぜ長年にわたって皆さんのリーダーたちがそのことを秘密にしてきたのか・・

In the coming days, weeks and months, you will learn more about these visitors,

why they are here and why our leaders have kept their presence a secret from you for so long.

・・・・・・・・・・

皆さんに今お願いしたいことは、不安な気持ちではなく、勇気をもって未来に向き合ってほしいということです。

なぜなら、私たちは今、人類すべての永遠の夢であった世界平和のビジョンを手に入れることができたからです。

I ask you to look to the future not with timidity but with courage.

Because we can achieve in our time the ancient vision of peace on Earth and prosperity for all humankind.

神の祝福をこめて

God bless you.

J・F・ケネディー

(4) G・アダムスキーは、1963年5月31日ローマのバチカン宮殿内で法王ヨハネ23世

と会見しています。(アダムスキーのUFO体験と波乱の生涯より)

法王ヨハネ23世の宇宙的包容

アダムスキーが同じ講演の中で語っていることですが、フランク・スカリーがその本を出してまもなく、アダムスキーは他の数名の人と一緒にある政府関係主催の会合に呼び出されたということです。彼の秘書も同行しています。(訳注=この秘書というのはアリス・ウェルズと思われる。彼女はアダムスキーに対して最も長く忠実に尽くした秘書だと言われているが、アダムスキー亡き後の晩年はたびたび訳者にアダムスキーに関する思い出話をたっぷりと聞かせてくれた。彼女が他界する少し前に彼女に会ったが「私はアダムスキーを愛していました」と訳者に述べていた。)

その会合の場には、複数の「大物」とニューズメディアの人達、それとその会合の内容が表沙汰になることを阻止する役目のシークレット・サービスの連中が陣取っていました。

その会合で、2機の墜落したUFOから32の遺体が回収され、解剖のためにロックフェラー研究所に送られたことを「大物」達が認めたというのです。

しかもそれらの遺体は解剖の結果、我々の肉体と同じ構造を持つことが判明しました。最終的にはそれらの遺体はカトリック司祭の立会いで手厚く葬られたようです。しかもそれにはこんな興味深い話がくっついています。

スペルマンとマッキンタイヤ両枢機卿は、異星人の遺体を弔った司祭を、聖職者にあるまじき行為をしたと言って叱責したというのです。

しかしローマ法王ヨハネ23世の考えは違っていました。彼は亡くなる前に「司祭はたとえどこから来た人に対しても、別け隔てなく葬儀を施すことが出来る」という法律をわざわざ制定していたのです。

(訳注=ローマ法王ヨハネ23世は生前にアダムスキーと親交があり、彼をバチカン宮殿に招待して黄金のメダルを授与している。きわめて宇宙的な包容力に満ちた人で、異星人問題に強い関心を持っていた。1963年5月末にアダムスキーがバチカンへ法王に会いに行ったとき、彼を案内したのは僧服を着た異星人であったという。この件は新アダムスキー全集第9巻『UFOの真相』の310頁から出ている。

(5) ケネディ大統領やローマ法王ヨハネ23世は、何らかの形で異星人に興味を持っていたろうと推測できます。 特にケネディ大統領は、「異星人のディスクロージャー、政府紙幣発行、キューバ危機」というキーワードにおいて極めて重要な時期の大統領であった訳です。そして、G・アダムスキーが何らかの形で関与していたようです。

私たちが知る歴史とは随分印象が違います。ケネディ大統領の暗殺は、公式にはオズワルドの単独犯行とされ、その資料は2039年まで発表されません。 それでは、私たちは何に対して闇を感じているのでしょうか。それとも何も感じないのでしょうか。

管理人がこれまで支配者と呼んでいる者たちは、両替屋(金融資本家)あるいは彼らを制御する者たちだと推測してきました。 動画1での説明では、世界の支配者はサタニスト(悪魔崇拝者)であるようです。 彼らは権力の頂点に立つ者たちなのですから、サタニストであるとともにお金を支配している者であるようです。 そして、その起源は、南ユダ国の人たちがバビロン捕囚となった時期に作られた(あるいは入ってきた)バビロニア・タルムードのようです。

これまで管理人は、タルムードが中世ヨーロッパで生まれたものと勘違いしていました。サバタイ派フランキストの起源であるサバタイ・ツ・ヴィ

と

ヤコブ・フランクがそれです。

管理人は、バビロン捕囚の奴隷として虐げられていたが故に、自己を保つために選民意識を煽ったタルムードができあがったのではないかと考えます。 その狂気が中世において顕現したのではないでしょうか。

インターネット等によって情報格差が支配者の側と近づいてきました。 機器を使って、様々な情報を組み合わせることで、何が本当のことか理解することが出来ます。 これまでの考察で、支配者は単なる情報の一形態に過ぎない数字(偶像である貨幣)の犠牲者だと理解しています。一方の私たちは、無自覚に考えることを放棄した奴隷(偶像である貨幣のドレイ)でした。こちらもまた犠牲者です。

過去記事エリートキツネと闘牛士にあるように、支配者達は、一定の確率で生まれながらに残虐で人を殺しても何も感じないサタニストになります。そして、我々も生まれながらに環境も相まって無自覚な奴隷になるのです。 これは科学的な事実です。自己を意識的に制御してこそ、次へ繋げることができます。

参考:時間のドレイにならないこと 時間とお金とエネルギーと運動の間には密接な関係があります。キーワードで検索してください。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

ここのところ、何度も科学的な内容から離れた記事を書いています。 今回も聖書について調べたことを交えて書きます。

新約聖書、旧約聖書に登場する人物の「話したこと、聞いたこと、行ったこと」は忠実に聖書に記されているのかどうかは、気になるところです。 管理人は信者でなく、研究者でもないのですけれど、聖書が宗教書に見えませんでした。 登場人物の見聞きしたことを脚色して宗教色を強くする書き換えが行われたのではないかと疑っています。 そこで同様の疑問を持つ方がいるかどうか調べてみました。

佐倉哲という方のサイト佐倉哲エッセイ集にキリスト教における「聖書の間違い」を詳細に検証されています。ここでは、佐倉氏が検証した旧約聖書(モーセ五書の5番目の書である申命記)について「聖書は書き換えられたか」の一部を引用します。

聖書が信頼できる神の権威をもった書であることを説得するために、長い間、保守的クリスチャンが提示してきた根拠の一つに、「内証」(internal evidence)と呼ばれるものがあります。考古学的発見などのように聖書外のものが聖書の信頼性を証する場合を「外証」(external evidence)といいますが、聖書自身がその信頼性を証する場合を「内証」いうのです。彼らが「五書」のモーセ著作説にこだわる最大の理由は、おそらく、彼らの聖書信仰の根拠の一つとなっているこの「内証」と関係があるのです。

この内証の考え方に依れば、聖書のある一書の内容が、聖書の他の著者によって権威ある神の言葉として引用あるいは言及されているとき、その書は信頼できるとされます。とくに、イエス自身の言葉の中に引用あるいは言及されている書は、特別に信頼できる権威ある書であるとされています。

聖書の無謬性を証すための方法として内証(internal evidence)が用いられると佐倉氏は述べています。聖書は完全であって、それ自身が無謬であることを証明しているということのようです。

申命記を検証した佐倉氏は、次のように矛盾を指摘しています。

モーセは申命記において、自身が行き着けなかったカナンの地から東を望んで「ヨルダン川の向こう側」と表現していると指摘しています。これはあり得ないことです。少なくとも申命記の一部はモーセ以外の者が(モーセの死後)ヨルダン川の西側、カナンの地において書いたということになります。佐倉氏は自身の結論として聖書は書き換えられたとして、その理由を

聖書が信頼すべき神の権威を持つ書である、という信仰を守ろうとしたためであると考えざるを得ません。いわば、「聖書には一切の誤謬がない」という聖書信仰が、聖書に間違いがないように、聖書そのものを書き換えさせたわけです。もし、聖書がこのように、わたしたちの手に届くまでの過程において、信仰的動機に駆られて、きわめて人間的な意図で神の言葉にふさわしいように書き換えられているという事実があるとすると、わたしたちが手にする聖書を、無邪気に、「いかなる誤謬も含まない、永遠の神の言葉である」、などとは言えないことになります。聖書は、数多くの信仰者の手によって書かれ伝えられてきたものだからです。

と述べています。 佐倉氏は聖書の間違いの意味するところとして結論を

聖書の記述には多数の間違いが含まれており、聖書はいわゆる<神の言葉>ではありえない、ということです。したがって、聖書は真理の根拠にも権威にもなり得ません。

と記しています。

さて、管理人は、5月18日に弧理論の考え方は旧約聖書の「ある」に近いと記しました。 弧理論(Ark Theory)の考え方では、3次元物理空間(M軸)に直交するエネルギー軸(E軸)上にある実体が積分を伴う回転投影により、M軸上に質量mを持つ物体として現れます。

E軸上の実体が投影されることにより、M軸上に物体が位置を持ちます。 異なる表現をするとM軸、つまり宇宙において、物体はいつから、いつまで存在するかは決まらないということです。また、物体は、宇宙のどこに行こうとそこは宇宙だということです。物質で出来た私たちは宇宙の外に出るということが弧理論においてはあり得ないということです。どこかへ赴けばそこは宇宙なのです。

その他の考察を交えて8月10日に新約・旧約聖書と紡錘図形・足跡は同根ではないかと記しました。

そして、図1の考え方は拙著弧電磁気論(現在の弧理論)に挙げましたとおり、G・アダムスキーにより異星人(金星人)からもたらされたという

に示される紡錘図形と

の足跡を解析することにより得た考え方です。

ここで、佐倉哲氏による「聖書の間違い」に戻ります。 聖書の成り立ちとG・アダムスキーのコンタクトをまとめると

の様になります。

(い)モーセが体験したことを記録したものが原情報で、ヘブライ語とアラム語で記されたようです。(う)それに選者(あるいは加筆者)を通して、翻訳されるとともに、2000年以上に渡り写本され印刷されることにより(え) 聖職者、信者等に届いて現在に至るわけです。

佐倉氏の検討により(う)から(え)の過程により、恣意的に選択、意訳等、あるいは書き換えが行われたと結論づけました。 当然のこと、新約聖書にも当てはまります。 キリスト教創始者はイエスではありません。 憲政史家である倉山満氏の

.

動画1 すばやく学ぼう!世界の百年 第1回

によればキリスト教を創設したのはパウロです。参考 キリスト教の創始者パウロ

図3でいえば、(う)にあたります。知られているように聖書には多くの外典があります。 先日記事にご紹介したバルナバスの福音書も偽典あるいは外典に分類されると思われます。

次に図3の真ん中、G・アダムスキーについて調べます。 G・アダムスキーは、異星人とコンタクトしたと主張し、1954年に空飛ぶ円盤実見記(Flying Saucers Have Landed)をデスモンド・レスリーとともに出版しています。 デスモンド・レスリーがカリフォルニアに住むG・アダムスキーを訪ねたときの彼の様子をジョージ・アダムスキーの思い出に細かく記しています。 一部引用します。

ジョージの欠点の一つは、報告の仕方がきわめて下手だということである。彼は目で見たままの記憶をもたないし、物事や場所の記述はかなり混乱している。これについては、かつて私と彼がいっしょに旅行したときの模様を彼が第三者に話して聞かせる際に調べたことがある。どうやら大きさ、日時、形色などは彼にさほどの印象を与えないらしい。ゆえに、たしかに彼の円盤旅行の体験記には遺憾な点が多い。だからといって彼の体験記が真実ではないというのでぽない。ただ彼は目で見える物を言葉で表現するのが困難なのだ。

図3真ん中の

管理人は、UFO contacteeを通読して、G・アダムスキーが講演で「聖書を引用して語る」こと、「自身を宗教にしない」と述べていることを記憶しています。(雑誌のどの箇所か失念。)

G・アダムスキーは、自身の体験をありのままに人に伝えることが困難でした。結果、図3真ん中の(ウ)久保田氏の個性や翻訳の過程に相まって、なお一層(エ)支持者読者にG・アダムスキーの体験や真意がうまく伝わらなかった可能性が大きいです。 彼はキリスト教信者が多いアメリカ人等にわかりやすい様、多分に宗教的な話し方にならざるを得なかったと考えます。

さて、写真1と図2はG・アダムスキーによれば異星人からもたらされたといいます。図3の右端において、不肖管理人Φが弧理論の考え方により写真1と図2を解析した結果、

すると、次の条件

ならば、旧約聖書、モーセが会ったという神は本当の神や未知の何かではなくて、G・アダムスキーが会ったという異星人であったろうと推測できます。

ここで、大事なのは、モーセの(あ)→(い)→(う)→(え)の過程に起きたであろう齟齬あるいは誤謬、そして、G・アダムスキーの(ア)→(イ)→(ウ)→(エ)の過程に起きたであろう誤りは、管理人Φによる図形の解釈より誤りの入る余地(回数)が少ないということです。

G・アダムスキーの支持者は多分に宗教的です。彼らは自覚が無いようですけれど、少なくとも日本人の支持者は少なからず宗教的であると管理人は感じます。

ところで、いつも引用する「ある科学者」は、ダニエル・フライによる

にあるホワイトサンズUFO搭乗事件での宇宙人アランのことです。 ダニエル・フライは、ロケットエンジンの開発製造会社で働くエンジニアでした。 本は、ニューメキシコ州ホワイサンズにあるロケット実験場での体験であって、彼は彼の体験を技術者らしく正確に記しているとの印象を受けます。

ですから、G・アダムスキーの残した資料から科学技術的なことを述べるところが何カ所か見受けられますけれど、そのほとんどが曖昧すぎて参考になりません。 一方のダニエル・フライの記録からは極めて明確な表現によって科学的な内容を読み取ることが出来ます。

佐倉哲氏は、信仰というレベルで聖書の誤りを検証しました。 管理人はそのような聖書の無謬性を求める余り、聖書をまったく無意味だと結論づけることに賛成できません。 聖書もG・アダムスキーも「ゼロか100」という極端な判断をする必要はないと考えています。 事実、久保田氏をはじめ、GAPの会員であった人たちも一様に宗教的であり、謂わばアダムスキー教とでもいう状態にあります。ある意味頑なです。 管理人による紡錘図形の解釈も同じ要因を含んでいることに変わりありません。

ゼロか100という極端な判断でなく、不完全な人間が行うことの中に、合理的な内容が含まれているならば、体験したらしいことを(ある程度)信じても良いのではないかと考えます。 なお、写真1並びに図2にはスヴァスティカ 卍図形が含まれていますので、ナチスを連想することによって生理的な拒否が起きる人々に解析は困難かと思います。

追記

弧理論の考え方とは、

G・アダムスキーによれば写真1や図2は異星人よりもたらされたといいます。異星人が持っているであろう科学を管理人Φは、弧理論(Ark Theory)と名付けています。 そして、図形の解析から彼らが持っているであろう科学(弧理論)の考え方を概ね理解したつもりです。 そして、図形をより詳しく解析する際にこの「弧理論の考え方」を使っています。 目標は我々が独力で弧理論を習得することです。従って研究が進むにつれて「弧理論の考え方」も修正していく必要があります。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。