現代において天動説はどなたも理解しています。月の満ち欠けも簡単に理解できますし、金星の満ち欠けも理解できます。これを天動説で説明しようとすることは困難です。1日に1回、太陽や月を含むすべての天体が地球を中心にして東から西の方向へ回る中で、月がおよそ29.53日で満ち欠けすることを説明する必要があります。これは難しいです。

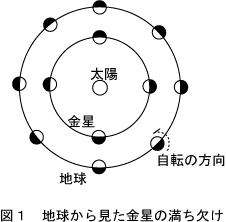

参考図1

http://www-irc.mtk.nao.ac.jp/~webadm/Galileo/index.php?venusguide を参考に作図しました。

参考:Wiki天動説

私たちは月が東から昇り、西へ沈むことを“事実”として知っています。けれども、その「見たまま」を理論化することが正しい理解に到達しないことがあるということも知っています。

拙著:弧電磁気論の仮説では、基本的な15種類の荷電粒子によって、すべてが形作られているとしています。(弧電磁気論p32図16)

その内でM軸上に存在するのは単極であるDとE及びFです。また、M軸上に双極D-EとE-Fが存在するとしています。その他の単極はE1上に単極AとB及びCがあり、E2上には単極GとH及びIがあります。つまりE軸上の単極は全部で6種類です。(双極の説明は省略します。)

モデル図2は弧電磁気論p32の図を再構成したものです。

素粒子物理学では物質は6種類のクォークと6種類のレプトン、力を媒介とする粒子が5種類ほどと考えられています。ところが、実際に観測されている“素粒子”はおよそ百種類(一説には300種類とも言われます。)もあります。原子の数とほぼ同じかそれより多いのです。

弧電磁気論では当然のこと、素粒子物理学の発展により観測された多数の素粒子をある程度説明する必要があると考えています。管理者は弧電磁気論の仮説を整理する上で、どうしても多数の素粒子のことが気になるのです

15種類の荷電粒子のモデル図2を眺めていると、どうもE1上の3つの単極A,B,CとE2上の3つの単極G,H,Iの合計6種類の単極が「クォーク6種類、レプトンの6種類」とダブって見えるようになりました。そして、E1上の3つの単極とE2上の3つの単極を組み合わせることにより、M軸上に多数の素粒子が出来るのではないかと考えるようになりました。

E軸上の単極6種類を組み合わせてM軸に投影(積分を伴う回転変換)することで得られる単極D,E,F(それぞれ中性子、陽子、電子と考えています。詳しくは改訂版6.電気磁気の配列を参考にして下さい。)はE軸に直交しています。 そして、E1及びE2上の複数の単極がからんだM軸上への投影の各点が数多く観測される素粒子なのではないかと考えます。 すると単極D,E,FはM軸への投影角はE軸に直角ですけれど、その他の素粒子は90度以外の角度になります。

弧電磁気論の仮説(現在整理中)によれば「M軸に90度で接する単極が最も安定で、この角度が浅い素粒子ほど寿命は短く、かつ大きなエネルギーが必要となる」こととなります。丁度、E軸上にある6つの光源からの光がM軸に投影することによってできるスペクトルのようにM軸上に数え切れないほどの素粒子が並ぶのです。現在、最小の物質構造であると考えられている素粒子もより大きなエネルギーによる衝突実験を行うことで更に素粒子は分裂して、より小さな構造が出現する。このようなことが続くのではないかと考えています。M軸への投影角(θ)はいくらでも小さくできますので、理論上は無数の素粒子が存在することになり、もはや誰も確認することが出来ないということになります。 弧電磁気論で「場の理論は近似である。」と述べたことの真意はここにあります。 多数の素粒子を概ね6種類に分類しても場の理論(量子論、マクスウェル方程式など)は近似ですから、正しい理解に到達しないのではないかと考えます。

管理者は観測される事実をもとに、そのまま整理(理論化)することによって正しい理解が得られるとは限らない場合があると考えています。

ではこのモデルによる「物質の質量の起源」は何なのか? それはM軸とE1への「積分を伴う回転変換」の機構にあると考えています。つまり、仮説によるE軸上の2つ以上の実体どうしが作用をすることによって、M軸へ投影「積分を伴う回転変換」されて、M軸上の物質(単極D,E,Fで構成される原子・分子)の状態が変化する、その機構に粘性?のようなものがあり、M軸上の物質どうしの間に「ラグ」が生じるということです。 モデル図2の赤い矢印で、中性子Dと陽子Eの高次の実体であるE1軸上の単極Aと単極Bが作用する場合、その作用はM軸へ投影(積分を伴う回転変換)されて、中性子Dと陽子Eが作用することとなります。この上下方向の矢印の間に粘性(ラグ)?とでもいえる機構が存在すると考えます。つまり、今の場合、一般的には「中性子と陽子の作用」と考えますけれど、中性子と陽子の高次の実体が作用して、それが中性子と陽子に反映する訳ですから、中性子と陽子の作用には「ある時間:遅れ」が生じるわけです。

弧電磁気論では5次元空間として説明してきましたけれど、時間(t)という次元軸があるわけではありません。物理現象の規則性を利用して、観測と観測の“間”を時間として利用しているに過ぎません。時間は物質の運動の規則性を利用して計測しているのですから物質の質量が時間を作り出しているともいえます。 つまり、物質の質量がE軸とM軸の間に存在する機構(粘性)によって生じていると考えますと、私たちが存在するM軸から「関係位置」(弧電磁気論p12参考)を変えてE1あるいはE2上に位置すれば時間が経過する間隔や関連する物質の状態?も変化するかも知れません。現在では空想科学小説のようなお話です。

追記1

(ガンギ車とテンプ)現在は高級腕時計に使われる時計の機構

http://www.wur-japan.com/kikai-image/ankurub-1.jpg より拝借

時計は物質の剛性や物質の質量を元に等時性を作り出しています。剛性も材料を構成している物質原子の作用から生まれます。原子は主に単極D、E、Fからできています。

追記2

このブログを書いている時点と、弧電磁気論を執筆していた頃とは考え方が変わってきています。しかしながら、執筆時に考えていたことは、今でも大筋では変わっていないと感じています。モデル図2に含まれている「まんじ卍」の図形に管理者が求めている物事の本質が含まれていると、益々強く感じています。

追記3

仮説の整理が困難である理由をまとめたいです。

「基本粒子である中性子・陽子・電子が静止できないのはなぜ?:積分を伴う回転変換~という曖昧な表現~“運動していない速度というべき電気エネルギーであり、運動しているけれどもいわゆる運動ではない、静止しているからです。”という言葉はE軸上の単極についてのみ当てはめた言葉なのでしょうか?」

弧電磁気論で述べたように、枝の先から幹の分岐点へと戻らねばなりません。私たちは1900年初頭に戻らねばなりません。ボーアの原子模型で有名なニールス・ボーアなどの当時の物理学者たちは何を考えていたのでしょう。何を置き去りにしたのでしょう。

http://www.treeman9621.com/RaN_2012/RaN167/gravity.html にあるようにボーアは

「3.定常状態にある電子は、加速度運動をしても電磁輻射をしない。」という仮説を採らざるを得なかった事情はわかります。でも何か方法があるはずです。E軸とM軸の間には・・・。今、現在は「積分を伴う回転変換」というあいまいな表現しかできませんけれど、きっとすっきりした定義が存在するはずです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。