STさんのコメント (再掲)ここから

-------

うーん、サイホンと渦の実験装置ですが攪拌子を停止すると遠心力による外側面への水位上昇が無くなり中央部と同一になって行きます。

それより前にサイホンの機構が作動せず水位の違いに依る位置エネルギーで起きるサイホン効果自体が成立しません。

攪拌子が停止しても水位の差を作り出すのに外から一般的なエネルギーを注入せず実現する方法ってあるのでしょうか?

攪拌子に加える回転エネルギー無しで回転(フリーエネルギーから供給?)出来る具体的な手段って一体どんなものでしょうか、はて?

それと、氏のトランスは電気的にそれを実現出来たと言う事なのでしょうか、しかも電気という変換多様な「エネルギー媒体」を「特殊なトランス」で、でも同種のトランスは多々あります。成立条件が極めてクリティカルでは実現出来たとしても安定性の確保自体にエネルギーを必要としてしまい「ゲイン」が1以下になってしまって意味が無くなるってケースも考えられないでしょうかね。

-------

STさん、コメントありがとうございます。

ご指摘の通り攪拌子へのエネルギー供給がなければサイホン自体が成り立たないことは当然です。

Wikiによれば、サイホンの原理は「大気圧、正しくは重力」によると説明があります。 「渦とサイホン」のお話しは、水に働く様々な力を組み合わせて水を流し続けられるという模型なのです。ご承知の通り、空間の性質には、いろんなポテンシャルがあります。空間のポテンシャルを渦に例えている模型なのです。

私は、他の研究者たちが問題にしているのは、「空間の性質」に着目しているのだと思います。マクスウェルの原論文は、20の方程式で成り立っています。(英国王立協会のサイトからダウンロードできますが、こちらにも解説されています。) これをヘビサイドが今日知られている4つのベクトル方程式にまとめたとのことです。ファラデーやマクスウェルは、電磁ポテンシャルは空間の性質だと考えていたようですけれど、原方程式に含まれていた幾つかの変数が4つの方程式では省かれています。

一方で、現代ではベクトルポテンシャルが物理現象(ベクトルポテンシャルを感じる電子波)であることが証明されています。つまり、井出さんの研究には、空間の性質として、4つのマクスウェル方程式に示される以外の要素が存在するという前提なのです。

恐縮ながら、私の高校の恩師との会話で、ノーベル賞について「ノーベル賞は過渡的なものです。今は、正しいということです。」と先生が言われました。 つまり、賞の対象は(いずれ、より大きな物事の部分になるのかも知れない。)という含みを言われたのだと思います。

「渦とサイホン」に話しを戻します。渦を空間のポテンシャルに置き換えます。「渦とサイホン」の模型を見ると、まるでポテンシャルからエネルギーが取り出し続けられるように解釈できます。しかし、3次元空間に存在するポテンシャルから、我々は、サイホンのように(直交した別の次元に)抜け出すことはできません。

フリーエネルギーの世界を見渡すと、永久磁石からエネルギーを取り出すとかいう装置などがありますけれど、私には信じられません。3次元物理空間内に存在する我々には、そのような方法でエネルギーを取り出せる訳がないのです。それが重力であろうと、カシミール効果だろうと、ゼロ点エネルギーだろうと、同じ事です。取り出したら終わりです。

ここから、STさんの疑問に対する答えの入り口です。

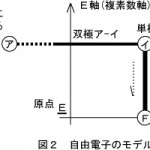

電気磁気現象が、一つ余分の次元軸に存在する実体から3次元空間への投影と仮定します。

第3の輪(茶の輪)を仮定すると、(透明の輪:電場)に重ねられる

第3の輪(茶の輪)を仮定すると、(透明の輪:電場)に重ねられる

第3の輪は、磁場(ピンクの輪)にも重ねられる

高次の実体は、我々に直交していると考える訳です。すると、図のように電場・磁場双方に直交する第3の輪を設ければ、磁場にも電場にも重ねられる、現れ得ることが分かります。高次の実体を考えるならば、第3の輪のようなものとして、3次元空間に現れると考えられるということです。

考察の結果、我々が高次へ抜け出すことはできませんけれど、電磁気現象を工夫することで、3次元空間へ高次の実体が現れるらしいことが分かりました。 仮定が現実なら、そのような現象が起こりうるということです。 こういった思考の積み重ねで、「第3起電力」のエネルギー源を考察した訳です。

2011年6月にサイトに掲載しました、「第3起電力のエネルギー源(弧電磁気論から見たエネルギー源の考察)」について、変更すべき点を考慮して、12月下旬には、改訂版を掲載する予定です。少し、読みやすくなると思います。(突っ込みどころ満載です。)

孤立系のみを対象とする限り、どこかの誰かが、「おいしい」思いをしていると考えている当方は、妄想に取り憑かれているのでしょうか。 {1%の人が40数%位を所有して、99%の人たちが貧しい現実を見て下さい。}

仮想(数字としてのお金)が現実を引きずり回してはいけません。

興味をお持ち頂き、ありがとうございます。

追記2024/01/31 訂正 第3起電力のエネルギー源(第2版)へのリンク切れを修正しました。また、高次の実体を仮定した図がリンク切れのため、説明のための写真を貼ります。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。