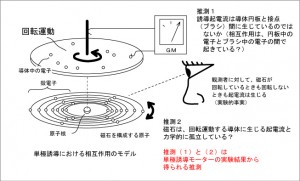

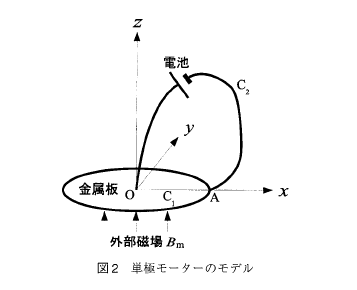

先般、ご紹介した中川雅仁氏(北海道教育大学 教育学部釧路校)による「単極モーターの動作原理」というpdfにおいて、中川氏は「単極誘導モーターにおける力のモーメントは(接点)において生じる」と認めておられます。管理人も基本的に同じ結果を得ていますが、ことはそう簡単ではありません。

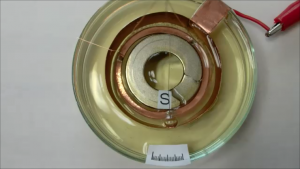

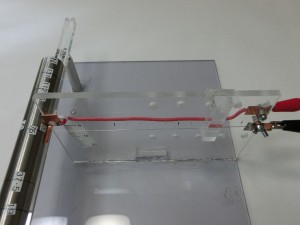

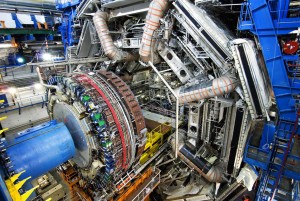

これまで、高圧放電を用いた単極誘導モーター

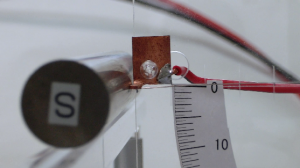

写真1

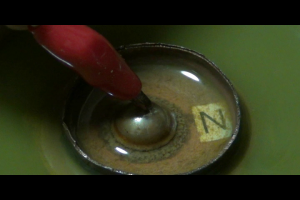

あるいは、水銀を用いた単極誘導モーター

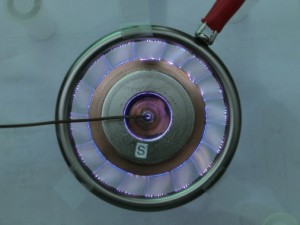

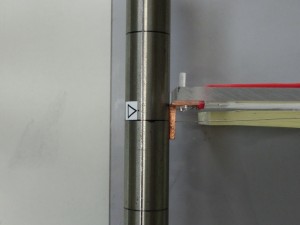

写真2 そのほか

写真3

の様に食酢を用いた単極誘導モーターなどの実験を行い、それぞれの力学特性を調べました。実験の動画一覧

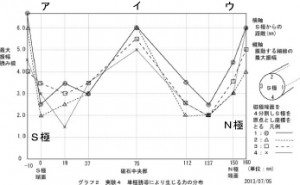

その結果、導体円板を用いた単極誘導モーターの様に「力は接点で生じる」と簡単に片付けることができないことも理解しました。

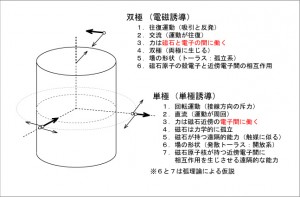

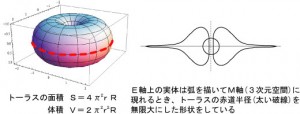

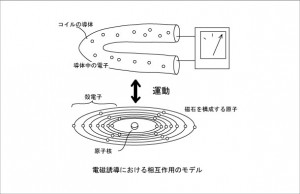

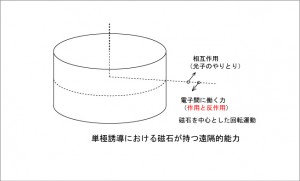

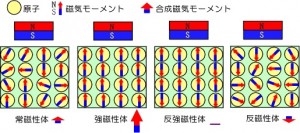

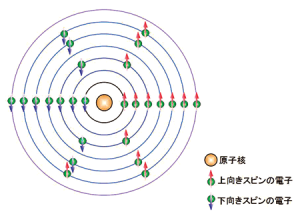

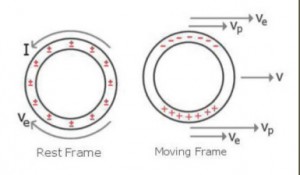

これらのことから、管理人は物と物が「接するとは何か」「接触する点」あるいは「面」に何が起きているのか考えてきました。 やがて実験で「単極誘導は、磁石近傍に位置する電子間に相互作用を起こす遠隔的能力」であるという「考え方」に到達しました。 同時に、この考え方は「触媒」に似ていて、単極誘導の現象は、電磁気現象というよりむしろ「化学」に近い電磁気現象の範囲を越えたものだという考えに至りました。 もっといえば「弧理論の考え方からすれば、磁石の原子核が近傍電子間に相互作用を生じさせる遠隔的能力」、つまりある種の原子力ではないかということです。

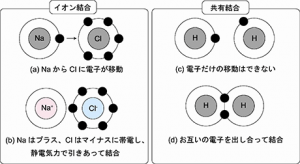

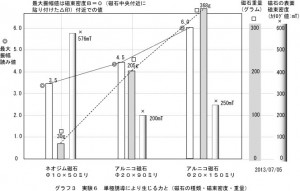

図1 (大型放射光施設Spring8:「イオン結合と共有結合」より引用)

の様に原子が殻電子の過不足により安定すべく結合することです。 同時に安定な物質どうしの接触とは、図1右のような結合は起きないけれど、電磁気的な起因により「摩擦」などの現象が生じると考えられます。(この説明は、ネット上にあった記憶があります。) マクロにおける物体の力学的作用と反作用は、ミクロでは、「物体を構成する原子どうしが、電磁気的な力のやりとりをしている結果である、ということです。

上記の考え方を、写真1~写真3に適用するならば、磁石が持つ遠隔的能力によって、電極である銅板に接する電解液や液体である水銀の分子・原子のみならず、電極に触れない水銀間に相互作用を生じ、その反作用は水銀間を伝搬して、最終的には電極に達するのではないかと考えました。 そのように考えなければ

.

動画1

の実験において、固定された(+)外電極に対して、吊された銅円板が放電によって反作用を受けるということ、あるいは

.

動画2

写真4

の様に、内外両方の電極を固定すれば放電が回転するということの理由がつきません。 理解しにくいことですが、物体同士が接するとか電子同士が力をやりとりするということは、そういうことだと思います。

さて、

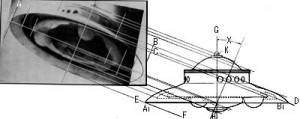

スカウトシップは、底部に三重反転機構を持っていて、恐らく

.

動画3

単極誘導モーターの一種だろうと推測します。

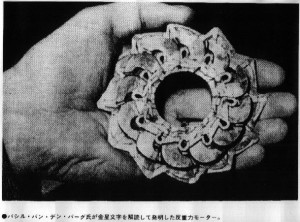

動画3で、最外周の水銀の回転が極端に遅いのは、磁石から遠いからではなく、内側2つの反転による反作用が打ち消し合っているからだと考えられます。この点については、もう少し深い事情がありそうです。 といいますのも1960年代にバシル・バン・デン・バーグが残した資料

によりますと、写真は不鮮明ですけれど最外周のリングとフランジについて、断面図を示して次のように説明しています。

上『エンジンとそれと同一の推進原理が スカウトシップに使用される。 』

左『ゼリー状物質はプラスチック・ガラス材料に対して回転し摩擦する、そして静電気を発生させる原因となる。』

右『回転するゼリーは大きな圧力を発生させる遠心力のために濃縮され、そしてフランジに対して静電気力を増加させながら広い範囲に広がる。』

左下『他のパワー要素と結合された静電気は、宇宙船の推進を完全にする。』

Adamski Network SCOUT SHIP No.4 1994.12.5 p9より引用

これだけからは、何もわかりませんけれど、スカウトシップに用いられる機構は「化学的」あるいは「古典力学的」な何かであるとの印象を受けます。 写真4の黒い部分はバーグが残した

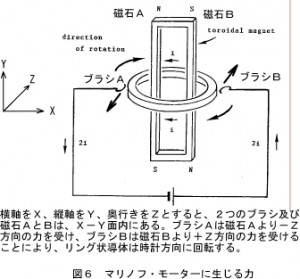

のモーターで、単極誘導モーターの部品だと考えられます。 荒唐無稽な話と思われるかも知れませんけれど、回転モーメントを直に生じる現象は単極誘導が唯一のようです。例え現象が微弱でも宇宙の根幹にかかわる現象であるらしいならば、非常に重要であるはずです。

時間はかかりますが、少しずつ理解できるようです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。