管理者はこのブログで、エネルギーは相対的なものであり、我々は「エネルギーの正しい測定方法を知らないらしい」と述べました。そして、エネルギーを正しく捉えるために複素数空間で扱うことを述べています。3次元物理空間に複素エネルギー軸(iE)を加えた四次元空間として扱うというのが弧電磁気論です。(時間を含めると5次元の複素数空間になります。)

この考え方を早くから主張しているアメリカの研究者(退役軍人)がいたので、彼の主張をご紹介するとともに、弧電磁気論の考え方を説明します。少々、引用の前置きが長くなります。

パナウェーブ研究所のサイトにある「人工スカラー波について:T・E・ベアデンのインタビュー」(現在リンク切れこちらを参照ください)、原文は「こちら」です。

このインタビューの中で、T・E・ベアデンは空間からエネルギーを限りなく取り出せると述べています。以下、インタビューを抜粋して、その後、弧電磁気論の考え方を述べます。

スカラーとベクトルについて問われて、彼は「物理学的には「運動」と「静止」とは物体の外見にのみ当てはまる形容なのです。それは物体の総体的な特徴を記述しているだけであって、物質を完全に記述しているのではありません。ある意味では「静止」という状態の内部には運動が充満しています。従ってすべてのものは運動しているのです。」として、ガソリンスタンドにある空気タンクを例に説明しています。空気タンクの「圧力はスカラー量であり、総体量であり、外部的な量」であるとしています。「数学的に何かがスカラー量であるというときには、それは単なる数値のことを言っているのであり、それに付随した方向性については述べていない」のであり、「当然ながら内部構造に関しては情報を持っていません。」

しかし、「物理的にはスカラー量は、更に数学的なベクトル量の組み合わせに細分化することができるわけです。」ですから「これらの部分はすべての方向に運動していますが、総体としては空間上に静止しているので、その総和はゼロでなければなりません。」

「ものをベクトル量のみとして捉える場合には、その外部的属性のみを見ていることになります。ものをスカラー量として捉える場合にも、その部分的属性のみを見ているのです。その内部属性を見る場合には、それは同時にスカラーでありベクトルでもあるとして捉えなければなりません。すなわち、スカラーという属性は内部的にはベクトルとして分解されるという認識を持たなければなりません」と述べています。

「物理的な観点から言って、現在のベクトル数学の大きな問題は、その総和がゼロとなる多くのベクトルの存在を、ゼロあるいは何のベクトルも存在しないとして扱っているところにあります。」 「時空そのものの内部において、媒体の持つ内部エネルギーと、内部的な秩序構造—つまり、局所的媒体の内部で絶えず相殺されている全てのベクトルの持つエネルギーを—捨て去ってしまっている。」と述べています。

T・E・ベアデンは物体の運動を電磁気現象に適用して話しを進めています。

「この隠れた問題を加味すると、電磁場のヘビサイドの四つのベクトル方程式は不十分です。なぜならば常に“残留ポテンシャル”はゼロ、つまり存在しないと仮定しなければならないからです。すべての教科書と教師たちは、まさにそこヘビサイドの方程式さえも“残留している”ものがない特殊な場合に縮退させてしまったのです。例として、その不足した仮定によってAharanov-Bohm効果の可能性が消し去られてしまいました。そこでは、とたえ電磁力場が存在しなくても、ポテンシャルのみが干渉し、荷電粒子系において実際の力の効果を生じることができるのです。すなわち、このスカラーポテンシャルの相互作用の因子は、実験的に検証されたAharanov-Bohm効果によれば、電磁力場が全く存在しなくても電磁場の変化を誘導するのです。」

「1959年から、量子力学においては電磁力場は主要因ではないということが知られています。この点に関しては古典電磁気学は完全に間違っています。量子力学によれば、主要因子はポテンシャルであり、力場ではありません。」その意味において「真空はポテンシャルの集団以外の何者でもありません。」

「もし力と電磁場の定義を注意深く眺めれば、即座に、力は(非相対論的な場合)質量と加速度の積によって作られる。従って、力は加速された質量によって構成されていることがわかります。電気力は加速された荷電粒子によって構成されています。しかし電磁気学においてはそのようには扱われてはいないので、真空中においても力場として存在すると間違って考えられているのです。」

T・E・ベアデンは真空中には力場は存在しないと言っています。これはToM氏が論文「スカラー電磁波と地球共振システム」において述べていることと同じです。つまり、真空である宇宙空間では力場である電磁波(横波)は存在し得ないということです。ToM氏は論文中で、「我々が、光と呼んでいる電磁波は惑星近傍の磁界中に主に存在するのみで、惑星間の真空中には、スカラー縦波か真空のエネルギー変動によってベクトル場を媒体に伝搬する超高周波数の横波のみとなり、可視領域の光線は存在していないことになる。」と述べています。

ToM氏の論文 「スカラー波と地球共振システム」

続いて、T・E・ベアデンは「いわゆる、“フリーエネルギー”装置を作り出すためには、局所時空間を湾曲させねばなりません。」として、これを例えて「川の中に水車を入れれば、フリーエネルギー装置を作り出すことができます。なぜならば流れの中からエネルギーを取り出すことができるからです。しかし、それは水流に接触するのであって、ポテンシャルそれ自体に接触するのではないのです。真空エネルギーを取り出しフリーエネルギー装置を作り出すための秘密は、それ自身一様に分布した局所的真空ポテンシャルの中に流れを生じさせ、その流れを取り出すことなのです。」と述べています。

これは管理者が「渦とサイホン」の動画で示しました模型で言えば、スターラーの渦は水流による落差を作り、サイホン管を渦の上部に入れれば渦の中心へ水を落とし続けることで、渦からエネルギーを取り出せるけれど、サイホン管は渦のポテンシャルそれ自体に接触するのではないと説明できます。スターラーによってできる渦のカーブはポテンシャル(勾配)を持っていますけれど、それ自体は平衡状態にあります。勿論、スターラーの電源を切れば、渦は消滅します。言い換えるとT・E・ベアデンは、本来的に存在する空間のポテンシャルに作用することによって、(物質である“荷電粒子:自由電子”をして)スターラーによる渦のような落差を作り出して、その上で落差(いわゆる自由電子の電圧)からエネルギーを取り出せると主張しているのです。

渦とサイホンの動画

渦の作る曲面は平衡状態にあり、勾配を持ちます。この曲面に物質を置けば、物質は渦の底まで落ちて行くでしょう。通常は渦の底で安定となります。しかし、この模型では媒体である「水」そのものをサイホンによって落とし込むことで無限に続く水流を作っています。この模型は弧電磁気論を分かりやすく説明する比喩です。

以後、インタビューでは、空間からエネルギーを取り出す方法を述べているようですけれど、翻訳文がわかりにくく、管理者には理解できませんでした。大凡をまとめると、T・E・ベアデンは空間に存在するスカラー量であるポテンシャルに作用することによって、荷電粒子系に実際の力場を形成できると主張しているようです。T・E・ベアデンがインタビューで述べている真空エネルギーとゼロ・ポイントエネルギーは同じもののようです。しかしながら、ここで述べている真空エネルギーはいわゆる「マクスウェルの悪魔」

として知られている思考実験と同じものであり、熱力学の第二法則で禁じられているエントロピーの減少に他なりません。

微小な空間で起きる「揺らぎ」を微小な装置(マクスウェルの悪魔)を使って仕分けることによって、巨視的なレベルで温度差を作り出せると主張することは、賢明なことではありません。 つまり、「局所的真空ポテンシャル:この場合はスカラー量のこと?」を操作することで「局所時空間を湾曲させる」ということが「実現できる」とは、管理者には理解できませんし、具体的には何をどうするのか分かりません。 上記の理解が正しいならばT・E・ベアデンが述べていることは、原理的に不可能なことです。彼が「内部的チャネル」と呼ぶ「スカラーポテンシャル」を操作するとしても。

かと言って、管理者は空間からエネルギーを取り出せることを否定しているのではありません。超効率インバーター「デゴイチ」は300%~400%の効率を実現した現実の装置です。

弧電磁気論p13~p14でエネルギーの相対性を示しています。その想定は「宇宙が我々にとって無限」であるということです。3次元物理空間が我々にとって無限大であり、荷電粒子、ベクトルポテンシャル、スカラーポテンシャルの総量が「現実として無限である」との想定です。 つまり、知ってのとおり熱力学は閉鎖系である訳ですから、管理者は「開放系の力学」が必要だと主張しているのです。(弧電磁気論では「開放系の力学」とは表現していませんけれど、同じ意味のことを述べています。)これを以て、エネルギーの相対性を述べていますので、「閉鎖系力学からくるエネルギー保存則」と、まだ存在しませんけれど、「開放系の力学」からくる「保存しない状態」とが併存するはずである、というのが弧電磁気論で述べたことです。そして、「閉鎖系力学からくるエネルギー保存則」が絶対であると主張する方々は、物理空間である宇宙に「保存則に背くような例外は一切ない」ことを別途証明する必要があると述べたのです。(保存則だけでは不十分だということです。これは不確定性原理から来る微小な領域での「揺らぎ」のことを言っているのではありません。)

管理者と同じ様な考えの研究者も存在します。井口氏のブログ「物理の森の中で道が二つに分かれていた」:「バック・ツー・ザ・フューチャー」です。

氏は明らかに「孤立系でない力学」を意識しているようです。科学者は「一旦引き返して別の道に進むか?」として、マクスウェル、カルノー、そしてガリレオの時代、「19世紀に戻れ!」と述べています。 余談ですけれど、地球世界には「世界が有限である」と皆が信じてくれないと困る人々が存在するようです。かなり古くから。その意味では科学の世界も世俗・俗物の世界ということです。

では、氏の「トランス」やその他の空間からエネルギーを取り出すという装置は、空間からどのようにエネルギーを取り出しているのかについては、弧電磁気論の考え方で別途説明することにします。2011年12月16日にブログとHPに掲載した部分改訂版「6.電気磁気の配列pdf」に一部、説明していますけれど、まだ不完全な状態です。

T・E・ベアデンはインタビューで関連した文献を揚げています。

「E・T・ホイッテッカーは、もちろん、これらすべてを電磁気理論でどのように扱うか—外部的には力場の存在しないスカラーポテンシャルの定常波を生成する双方向構造の中に、電磁波をどのように畳み込むか—に関する決定的な工学的方法論を書いています。二つのホイッテッカーの論文は次のものです。」

(1) “On the partial differential equations of mathematical physics,” Mathematische Annalen, Vol. 57, 1903, p. 333-355; and (2) “On an expression of the electromagnetic field due to electrons by means of two scalar potential functions,” Proc. Lond. Math. Soc., Series 2, Vol. 1, 1904, p. 367-372.

「もう一つ留意すべき事項は、隠れたチャネルを通じての電磁気のエネルギー伝搬は、光速に制限されないことです。光速とはエネルギー伝搬が三次元の中を通って行われることであり、内部チャネルとは、エネルギー伝搬が三次元の周辺、つまり超空間で行われることなのです。」

ここは原文では「The other thing to note is that EM energy transmission through the hidden channel is not limited to the speed of light. The speed of light refers to energy transmission through 3-space, and the internal channel refers to energy transmission around 3-space, or in other words, through hyperspace. 」となっており、電磁気エネルギーの伝搬は三次元の周辺、つまり超空間(四次元以上の空間)で行われると主張しています。

ヘビサイドによって取り除かれる前のマクスウェルの四元数理論が持つ、スカラーポテンシャルは電磁気エネルギーの伝搬を担っており、この伝搬が4次元以上の空間で行われているというのです。そして、この機構を内部チャネル、あるいは内部的エネルギーと呼んでいます。

T・E・ベアデンは、スカラー量について、たとえ話を含んで、次の通り説明しています。

「物理学の世界では、スカラー量はたいへんしばしば真にゼロベクトルの系となり、底では“スカラー”すなわち運動しない系が、実際に、激しい運動をする、より小さな“ベクトル”から成るものの中に充満しているのです。従って、私たちは物理的状況に数学を応用するときには非常に注意深くなくてはなりません。極端な例を使うと、二頭の像が頭と頭を互いに強く押しつけ合う場合には、反対に働く力“ベクトル”を持った“二頭の象”の系が生じるでしょう。そこでは系は止まっています。系はこのように結果がゼロベクトルとなる系となり、その運動はゼロベクトルによって記述されています。二匹のノミが互いに押し合っているときにも同じ事が言え、系としては運動していないのです。系は結果としてゼロベクトルを持ち、その運動はゼロベクトルによって記述されます。しかし、ここに、数学の疑問なしに受け入れると裏切られてしまう要素が存在します。ベクトル解析ではすべてのゼロベクトルは同じになります。ここに、私たちはノミの系と像の系の移動運動については同じであるといえますが、それは正しいことです。しかし二つの系には物理的に説明しなければならない鯨の大きさほどの違いが存在するのです。もしそれが信じられなければ、二頭の押し合っている像の間に身体を入れてみれば、それが二匹のノミの間にいるのと同じかどうかがわかるでしょう。確かに像の間にいるほうが、ノミの間にいるよりずっと大きな応力を感じることでしょう。」

上記の、内部チャネルや内部的エネルギーについて「相互作用する四元数はその中で、この“時空間の局所的応力”と“局所的に捕獲された時空間のエネルギー”をスカラー要素として捉えています。」として、「運動する部分の側面はゼロになるかも知れません。しかしスカラーの側面は、振幅だけでなく、内部運動とその内部運動の正確な運動力学構造をも捉えている」と結んでいます。

弧電磁気論「10.質量エネルギー軸を中心とする全質量の回転」p29のところで、引用文「運動していない速度というべき電気エネルギーであり、運動しているけれども、いわゆる運動ではない。静止しているからである。」と述べました。執筆の時点(2011年7~8月頃)ではブラウン運動に類する動きをしているのではないかと考えていましたけれど、どうもT・E・ベアデンの記述に近いようです。 管理者の基本的な疑問は「全ての物質:荷電粒子などはなぜ静止しないのか?」です。「積分を伴う回転変換」なる機構に原因があると考えていますが、不明です。なお、ここで示した、「運動していない速度というべき電気エネルギー」は、静電気のことを述べているのではありません。

ここまでが、前振りです。本題です。

「四元数はすでに、ボームの美しい成果に類する美しい隠れ変数理論を内蔵しています。それは二つのチャネルを有しているのです。外部エネルギーチャネルと隠れた内部エネルギーチャネルです。四元数はまた超空間的な側面をも包含しています。というのは、それは複素数理論の拡張であるからです。」

ここの原文は「Quaternions already incorporate a beautiful hidden variable theory, analogous to Bohm’s beautiful work. They incorporate two channels the external energy channel (which is addressed, for example, by classical Heaviside/Gibbs EM theory), and also a hidden internal energy channel (which is not addressed by Heaviside/Gibbs). Quaternions also incorporate hyperspatial aspects, since they are an extension to complex number theory.」です。

「ヘビサイドが彼の空間ベクトルに磁気と電気を統合するようにするためには、複素数に戻らなければならなかったことに注意しましょう。そのように彼は第一の超越数、マイナス1の平方根によって代表される、本質的に一つの余分な次元を加えたのです。四元数にはすでにそのことが盛り込まれており、ヘビサイドが捨て去ったずっと多くのことも盛り込まれているのです。」

ここの原文は、「Notice that Heaviside had to stick back in complex numbers, to get his spatial vectors to unite magnetism and electricity. So he essentially added one extra dimension, typified by the first hypernumber, the square root of minus one. Quaternions already had that in there, and a lot more that Heaviside threw out.」です。

管理者の理解が正しければ、T・E・ベアデンは力場である電磁気力を担うスカラーポテンシャルは四次元以上の複素数空間により説明されると述べています。

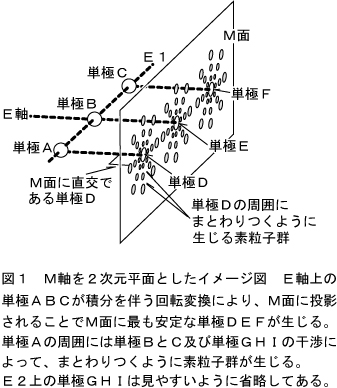

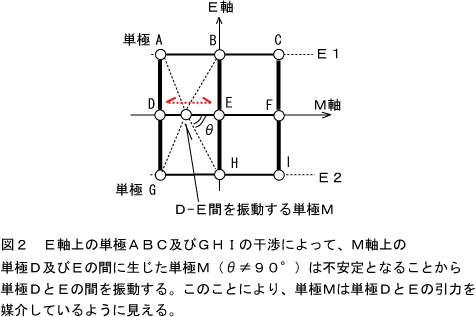

管理者が弧電磁気論で「ローレンツ変換からの着想」により、{光速度を閾値として電気磁気現象は、高次の空間に存在する電気磁気の実体が「回転変換」されることによって、3次元物理空間に現れる}として、出発した理論は、{「4つ目の次元をもつ複素数空間で、“積分を伴う回転変換”」の機構により、最も安定な陽子・中性子・電子を物質粒子として、複素数空間としてのエネルギー軸上にある電気磁気の“高次の”実体が回転変換されて3次元物理空間(物質軸:M軸)へ投影された結果}として、全ての現象が起きていると理解しています。この高次の複素数空間と3次元物理空間の間にある“積分を伴う回転変換”の機構によって、“ラグ”と呼べる“時間”と物質に働く“質量”が生じると結論付けています。神の粒子と言われる“ヒッグス粒子”や強い相互作用として知られる“中間子”が“媒介する力”は科学者たちの求めている“力の根源”では無いようです。

インタビューでT・E・ベアデンは量子力学について問われて、次のように答えています。「もし量子変化が確率的であれば、これらの確率的な小さな変化が統合されて、私たちがそこに住み観測している秩序ある大宇宙が提供されるというようなことは決して無いということです。」

弧電磁気論p30で電気磁気の構成を示した上で、「物質は集合するとともにフロック状になるのみで、決して惑星も太陽系も銀河系の回転する形状は形作らなかったであろう」と述べました。現在の量子力学が示す宇宙は、物質の構成要素が確率的に漂う「モロモロの宇宙」になったであろうということで、この点での認識は同じであるようです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。