既出として、”わかる”には2つあります。

- わけることによりわかるとする還元主義

- 何となくその趣がわかる

人の五感でわかるのは、物や事です。そのわかり方には、2つのわかり方があるということです。

自然科学のわかり方は1.によります。しかし、科学の発達は2.によります。その2.によるわかり方の過程についてです。それが、前回の記事にある”気(キ)づく”です。

岡潔は「わからないものに関心を集め続ける」、「やがて努力感のない精神統一に至る」「情的にわかり」、「それを知的に言い表すことにより文化はできてくる」と述べています。

簡潔に書いていますが、若い頃からの積み重ねによって言い表せるようになったと感じます。その過程について春宵十話に出てきます。引用したサイト(生野学園2017年8月)がありますので、そこから引用します。

岡潔は、ある数学の分野で当時はまだ誰にも解けなかった難問にチャレンジすることを決意したのですが、さすがに難しく、毎日朝から晩まで考えても全く手がかりもつかめません。

そんな状態が3ヶ月も続き、もうどんな無茶な、荒唐無稽の試みも考えられなくなってしまい、それでも無理にやっているとはじめの十分ぐらいはなんとか集中できても、あとは眠くなってしまう状態になったそうです。そんな時に友人に誘われて夏休みを北海道で過ごすことになったのですが、問題の方はあいかわらずで、夏の間は借りた部屋のソファーでほとんど寝て過ごしてしまったそうです。

岡潔はこの時のことを「(知人に)嗜眠性脳炎というあだ名をつけられてしまった。」と書いています。ところが9月に入り、いよいよ帰らねばと思ったとき、朝食のあとふと考えが一つの方向に向いて内容がはっきりして、どうやって問題を解いたらよいかがすっかりわかってしまったそうです。

そしてその時の喜びを、

「このときはただうれしさでいっぱいで、発見の正しさには全く疑いを持たず、帰りの汽車の中でも数学のことなど何も考えずに、喜びにあふれた心で車窓の外に移り行く風景をながめているばかりだった。」 と書いています。さらに、この経験について 「全くわからないという状態が続いたこと、その後に眠ってばかりいるような一種の放心状態があったこと、これが発見にとって大切なことだったに違いない。」、「緊張と、それに続く一種のゆるみが必要」と述べています。

一言で言うと「弛緩と関心」です。管理人がこの言葉を知ったのは高校生の時でG・アダムスキーの本からです。一朝一夕に実践できるものではありませんけれど、岡潔が「計算も論理もない数学」と表現したのはこのことです。 真似て云うならば「計算も論理もない科学」です。 ほぼ理解してもらえない手法ながら、わかりやすく云うと「気(キ)づく」です。 数学ならば計算することで検証できますが、管理人の図形や文章で表現したものは検証できないので説得力がないです。 科学の元 は気(キ)づくです。

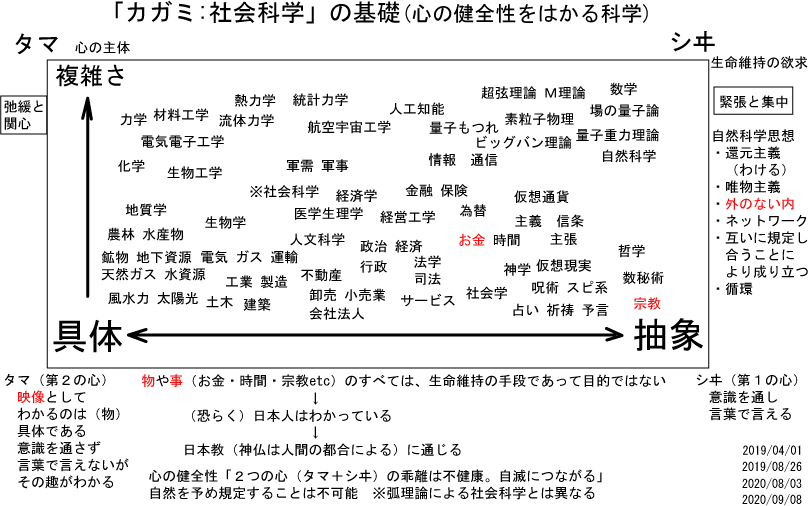

現状、一部の芸術家が実践していますけれど、一番遠いのが1.の手法を用いている自然科学者です。1.の緊張と集中により行き着くのは「抽象」です。そこには混沌しかありません。人は1.によりわかっているのではありません。

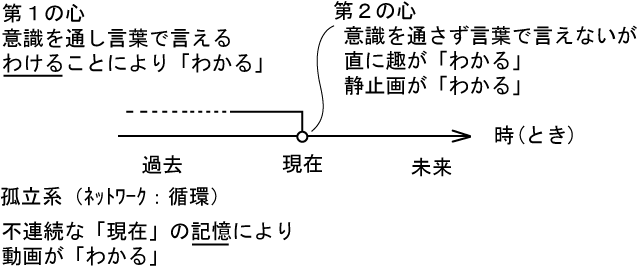

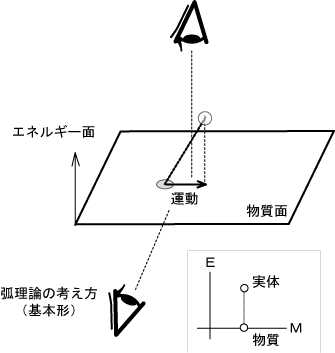

補足として、1.は時の過去で、「動画がわかる」で、それには記憶が必要です。(身体性)そのわかり方は、意識を通し言葉で言えるもので、生命維持の欲求です。 2.は時の現在で、「静止画がわかる」ということです。そのわかり方は意識を通さず言葉で言えないもので、心の本体です。

図1

図1

要するに、科学するとか数学する、あるいは芸術するというのは、心の本体による活性の発露ということです。どんなに精密、緻密な論理であっても抽象では無意味です。

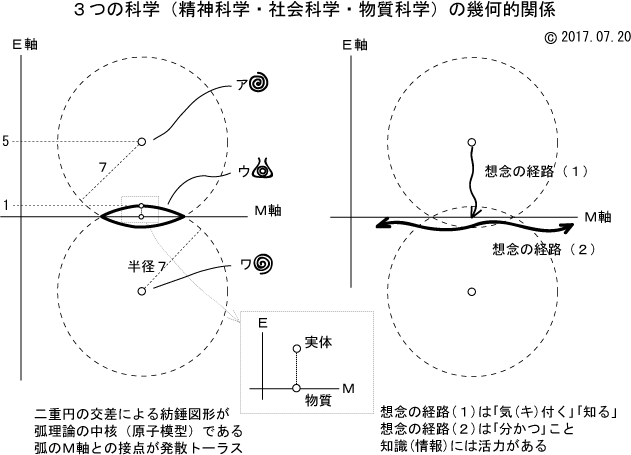

それにしてもツルギ:物質科学の切っ掛けがありません。ヒントは出そろった感があるのに。難しいです。「もうどんな無茶な、荒唐無稽の試みも考えられなくなってしまい、それでも無理にやっているとはじめの十分ぐらいはなんとか集中できても、あとは眠くなってしまいます。」 発散トーラスを組み合わせる楕円磁場(双極)のアイディアをヲシテ文献のフトマニ(モトアケ)から得たのですが、さすがに荒唐無稽なので自身で受け入れがたく、戸惑っています。ほかのヒントとの整合性が問題です。物質 科学の元 です。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

(よろこび)ざぞ、臣民みなにそれぞれのキうへつけてあるのざぞ、うれしキは うれしキことうむぞ、かなしキは かなしキことうむぞ、おそれはおそれうむぞ、喜べば喜ぶことあると申してあろがな、天災でも人災でも、臣民の心の中にうごくキのままになるのざぞ。この道理わかるであろがな。爆弾でもあたると思へばあたるのざぞ、おそれるとおそろしことになるのざぞ、ものはキから生れるのざ、キがもとぞ、くどくキづけておくぞ。ムのキ動けばムくるぞ、ウのキうごけばウ来るぞ、どんな九十(コト)でもキあれば出来るぞ、キからうまれるぞ、勇んで神の御用つとめて下されよ。十二月三十一日、

(よろこび)ざぞ、臣民みなにそれぞれのキうへつけてあるのざぞ、うれしキは うれしキことうむぞ、かなしキは かなしキことうむぞ、おそれはおそれうむぞ、喜べば喜ぶことあると申してあろがな、天災でも人災でも、臣民の心の中にうごくキのままになるのざぞ。この道理わかるであろがな。爆弾でもあたると思へばあたるのざぞ、おそれるとおそろしことになるのざぞ、ものはキから生れるのざ、キがもとぞ、くどくキづけておくぞ。ムのキ動けばムくるぞ、ウのキうごけばウ来るぞ、どんな九十(コト)でもキあれば出来るぞ、キからうまれるぞ、勇んで神の御用つとめて下されよ。十二月三十一日、 図1

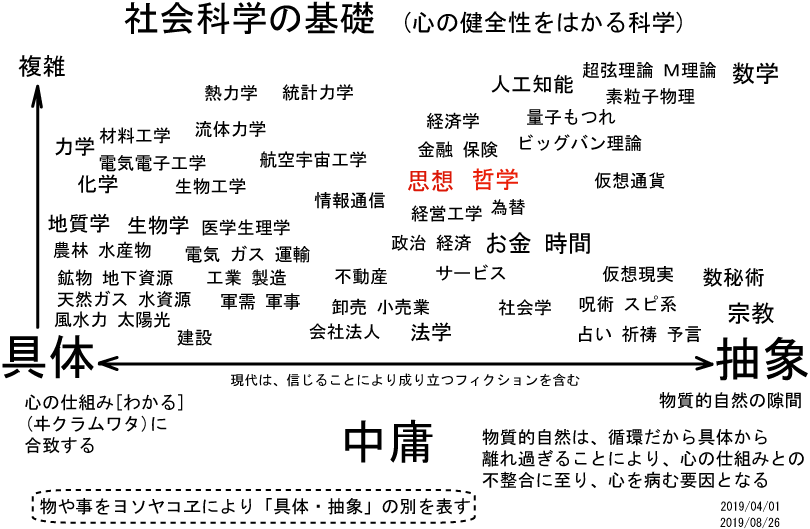

図1 図2

図2  図1

図1  図1

図1 写真1

写真1  図2 出展:

図2 出展: 図1

図1 写真1

写真1 図1

図1 図2 出展:

図2 出展: