前回の記事において、人々の収入は概ね

労働 ∝ 時間 ∝ お金

の関係にあると書きました。 パートの時給であったり、月給、年収であったり、講演の報償などです。経営者やスポーツ選手の年俸もこれに当てはまります。 労働とは(量)を伴います。質の向上を伴います。人にとって実質的な利便性(富)を提供する行為です。

これまでの考察により、お金も時間も存在しないことがわかっています。特にお金はある時期に不換紙幣となり(量)を捨て去りました。 また、単なる数に過ぎないお金は価値ある労働に対して伸び縮みすることによって、人々から実質的な価値を掠め取ることができます。(この仕組みは巧妙であったり、大胆であったりします。)

補足・・・物価の変動(インフレあるいはデフレ)や、株価の上げ下げ、為替の変動、デノミ、新通貨切り替えなど

上記の通り時間は、「単なる数に過ぎないお金の制度」を維持するに必要不可欠です。 当然のこと、自然科学においても時間[T]は、有用であり続ける必要があるのです。 自然科学者が時間について詮索することは(恐らく)タブーだと考えられます。

人は五感の内に住んでいます。五感でわかるのは(量)だけです。 五感は肉体の感覚器官につながっています。 人の思考は肉体という「量」を伴わねば存在し得ないことが理解できます。 続きを読む →

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

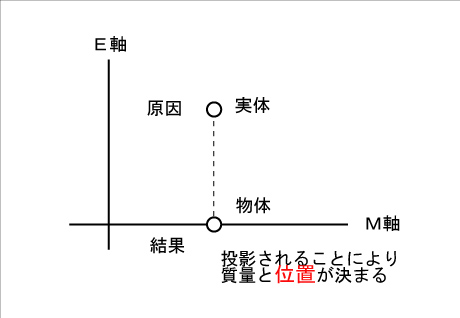

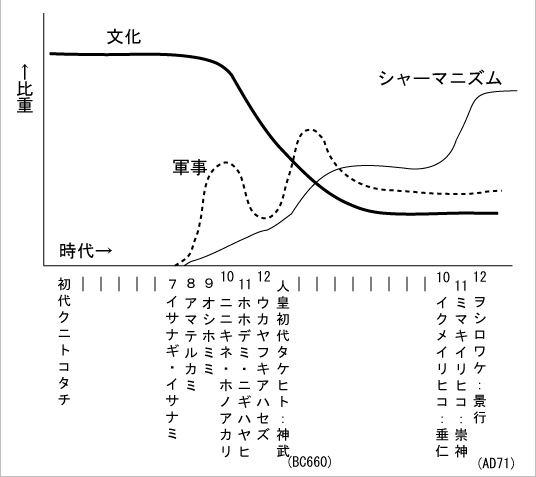

図1 池田満著「

図1 池田満著「 写真1

写真1 図1

図1